電子署名:インターネット取引の安全を守る

ITの初心者

先生、「電子署名」ってよく聞くんですけど、一体どんなものなんですか?

ITアドバイザー

良い質問だね!「電子署名」は、インターネット上でやり取りする書類に、印鑑やサインの代わりに使うことができるものなんだよ。

ITの初心者

へえー、印鑑やサインの代わりになるんですね!でも、どうしてそれが信頼できるものになるんですか?

ITアドバイザー

それはね、「電子署名」は特別な技術を使っていて、誰が作成したのか、そして内容が改ざんされていないかを証明できるようになっているからなんだ。

電子署名とは。

インターネット上でやり取りされるデータが、正しいものであること、そして、改ざんされていないことを保証するために、「電子署名」という仕組みが使われています。これは、いわば、デジタルの世界でのハンコのようなものです。

「電子署名」には、「電子証明書」と呼ばれる、信頼できる機関が発行する証明書がセットで使われます。

「電子証明書」は、データを作成した人が誰なのかを証明するものであり、これによって、データの信頼性を高めています。

さらに、「電子署名」には、「公開鍵暗号」といった、高度な暗号技術が使われている場合があり、このタイプの電子署名は特に「デジタル署名」と呼ばれることがあります。しかし、一般的には、「電子署名」と「デジタル署名」は、同じものとして扱われることが多いです。

電子署名とは

– 電子署名とは電子署名とは、インターネット上でやり取りされるデータが、本当に本人によって作成され、改ざんされていないことを証明するための技術です。 まるで紙の書類に印鑑を押すように、デジタルデータに確かな信頼を与える役割を果たします。従来の紙の書類であれば、署名や印鑑によって、誰が作成し、承認したのかが明確でした。しかし、デジタルデータは簡単に複製や改変ができてしまうため、その信頼性を確保することが課題となっていました。 そこで登場したのが電子署名です。電子署名は、デジタルデータに、作成者固有の電子的な情報(電子証明書)を付与することで、データの真正性(本当に本人が作成したデータであること)と、改ざんの有無を保証します。 もしデータが改ざんされると、電子署名は無効となり、受信者はデータの信頼性が失われたことを知ることができます。電子署名は、契約書や請求書などの重要な書類だけでなく、電子メールやソフトウェアの配布など、幅広い場面で利用されています。 インターネット上での取引やコミュニケーションが活発化する中、電子署名は、安全で信頼できるデジタル社会を実現するために、ますます重要な役割を担っていくと考えられています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 電子署名とは | インターネット上のデータが本人作成で改ざんされていないことを証明する技術 |

| 役割 | デジタルデータに信頼性を与える(紙の書類の印鑑のようなもの) |

| 必要性 | デジタルデータは複製・改変が容易なため、信頼性確保が必要 |

| 仕組み | 電子署名により、作成者固有の情報(電子証明書)をデータに付与し、真正性と改ざんの有無を保証 |

| 効果 | データ改ざんがあった場合、電子署名は無効となり、受信者は信頼性喪失を認識可能 |

| 利用場面 | 契約書、請求書、電子メール、ソフトウェア配布など |

| 将来展望 | 安全で信頼できるデジタル社会実現のために重要な役割を担う |

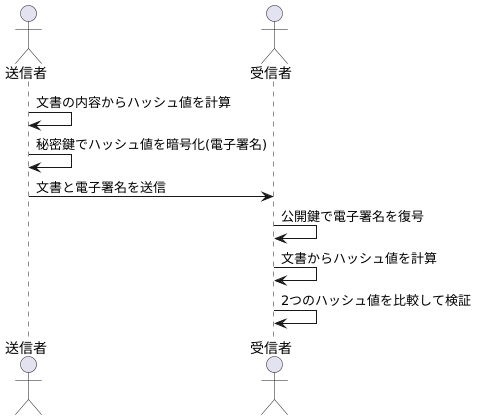

電子署名の仕組み

– 電子署名の仕組み

電子署名は、紙の書類に押印するのと同じように、デジタル文書に対する信頼性を保証する技術です。この技術は、「公開鍵暗号」と呼ばれる巧妙な仕組みの上に成り立っています。

公開鍵暗号では、「秘密鍵」と「公開鍵」という2つの異なる鍵を使用します。この2つの鍵は、数学的な関係性を持っており、片方の鍵で暗号化したデータは、もう片方の鍵でのみ復号できるようになっています。

電子署名を作成する際には、まず送信者が文書の内容に基づいて「ハッシュ値」と呼ばれる短いデータを作成します。このハッシュ値は、文書の内容が少しでも変更されると全く異なる値になるという特徴を持っています。そして、送信者は自分の秘密鍵を使ってこのハッシュ値を暗号化します。これが「電子署名」となります。

文書を受け取った受信者は、送信者の公開鍵を使って電子署名を復号し、元のハッシュ値を計算します。そして、文書から直接計算したハッシュ値と、復号して得られたハッシュ値を比較します。もし2つの値が一致すれば、文書は送信者によって作成されたものであり、途中で改ざんされていないことが証明されます。

このように、電子署名は公開鍵暗号という技術を用いることで、デジタル文書の信頼性を確保し、安全な情報のやり取りを実現しています。

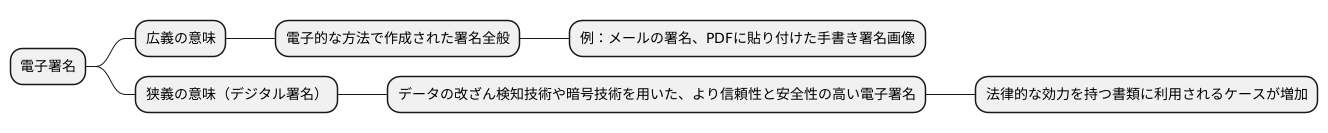

電子署名の種類

– 電子署名の種類私達が普段、書類に手書きで行う署名と同様に、電子の世界でも、自分の意思表示を示したり、データが正しい事を証明したりするために「電子署名」が使われます。電子署名という言葉は、広義の意味では、電子的な方法を用いて作成された署名全般を指します。 メールの署名欄に記載した氏名や、PDFファイルに手書きの署名を画像データとして貼り付けたものなども、広義の意味では電子署名に含まれます。しかし、電子署名の中で、特に「デジタル署名」と呼ばれるものは、より厳密な仕組みを持っています。 デジタル署名は、データの改ざんを検知できる技術や、暗号技術を用いることで、より高い信頼性と安全性を確保しています。そのため、電子署名の中でも、特にデジタル署名は、法的な効力を持つ重要な書類に利用されるケースが増えています。電子署名とデジタル署名は、厳密には異なるものですが、実際には、電子署名=デジタル署名として扱われることも少なくありません。そのため、電子署名について理解する際には、デジタル署名の仕組みや特徴についても、合わせて理解を深めていくことが重要です。

電子署名のメリット

– 電子署名のメリット

電子署名は、従来の紙と印鑑を用いる方法に比べて、様々な利点があります。

まず、書類を印刷して郵送し、保管するといった手間が省けるため、時間と費用の大幅な削減につながります。従来の方法では、契約書を作成するにも、印刷して、押印して、郵送して…と多くの時間と手間がかかっていました。しかし、電子署名を利用すれば、これらの作業がすべて不要になるため、大幅な効率化を図ることができます。

また、場所を選ばずに契約を締結できることも大きなメリットです。インターネット環境さえあれば、いつでもどこでも契約手続きを進めることができるため、地理的な制限によってビジネスチャンスを逃してしまうこともなくなります。

さらに、電子署名とタイムスタンプを組み合わせることで、より高い法的効力を期待できます。タイムスタンプは、電子文書がいつ作成されたのかを証明する技術です。電子署名とタイムスタンプを組み合わせることで、文書の改ざんを防止し、真正性を高めることができます。そのため、電子署名は、契約書や請求書などの重要な書類において、より安心して利用できる方法と言えるでしょう。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 時間と費用の削減 | 書類の印刷、郵送、保管が不要になるため、時間と費用を大幅に削減できます。 |

| 場所を選ばない契約締結 | インターネット環境があれば、いつでもどこでも契約手続きを進めることができます。 |

| 高い法的効力 | 電子署名とタイムスタンプを組み合わせることで、文書の改ざんを防止し、真正性を高めることができます。 |

電子署名の活用事例

– 電子署名の活用事例

電子署名は、紙の書類と印鑑を用いる従来の手続きをデジタル化し、安全かつ効率的に契約や承認を行うことができる技術です。

近年、様々な業界でその活用が進んでいます。

金融機関では、オンラインバンキングの普及に伴い、預金口座の開設や送金などの取引に電子署名が導入されています。

これにより、銀行に出向くことなく、自宅や外出先からでも安全に取引を行うことが可能となりました。

また、電子署名は、なりすましや改ざんを防止する効果も高く、金融取引のセキュリティ強化にも貢献しています。

不動産業界では、賃貸契約や売買契約の手続きに電子署名が活用されています。

従来は、契約書への署名や捺印のために、不動産会社や顧客が何度も顔を合わせる必要がありましたが、電子署名を導入することで、場所や時間に縛られずに契約手続きを進めることが可能となりました。

また、契約書を電子化することで、書類の保管や管理にかかるコスト削減にもつながっています。

医療分野でも、電子カルテや処方箋への電子署名の導入が進んでいます。

電子カルテに電子署名を付与することで、患者の診療情報を安全に管理することができます。

また、処方箋を電子化することで、患者は薬局に出向くことなく、スマートフォンなどで処方箋を受け取ることが可能になります。

このように、電子署名は、医療現場における業務効率化と患者の利便性向上に貢献しています。

このように、電子署名は、様々な業界で導入が進み、私たちの生活にも身近なものになりつつあります。

今後も、電子署名の活用範囲はますます広がっていくと予想されます。

| 業界 | 電子署名の活用例 | メリット |

|---|---|---|

| 金融機関 | – オンラインバンキングでの口座開設、送金など | – 場所や時間に縛られない取引が可能 – なりすましや改ざん防止によるセキュリティ強化 |

| 不動産業界 | – 賃貸契約、売買契約の手続き | – 場所や時間に縛られない契約手続き – 書類保管・管理コストの削減 |

| 医療分野 | – 電子カルテ、処方箋 | – 診療情報の安全な管理 – 患者の利便性向上(処方箋の受け取りなど) – 業務効率化 |