ベータ版公開:試用版で製品を向上

ITの初心者

先生、『ベータ版』っていう言葉、ITのニュースでよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

ITアドバイザー

いい質問だね。『ベータ版』とは、完成に近いけれど、まだテスト段階にあるソフトウェアのことだよ。一般の人に使ってもらって、不具合や改善点を見つけるために公開されるんだ。

ITの初心者

なるほど。じゃあ、製品版と何が違うんですか?

ITアドバイザー

製品版は、ベータ版でのテスト結果を元に修正や改良が加えられて、正式に販売されるものだよ。ベータ版で見つかった不具合は、製品版では修正されているはずだね。

beta releaseとは。

情報技術関係の言葉である「試用版」について

試用版公開の目的

皆様に試用の機会を提供する一番の理由は、開発に携わっていない一般の方々から、実際の使用状況におけるご意見や不具合のご報告を頂くためです。開発中は、様々な使い方を想定して検証を行いますが、どうしても開発者の視点に偏りがちです。実際に皆様にお使いいただくことで、私たちが思いもよらなかった操作方法や、予期していなかった不具合が見つかることがあります。これらの貴重なご意見やご報告は、製品の品質向上や、より使いやすいものにするために欠かせません。

試用版を通して、皆様の期待やご要望を直接把握できることも大きな利点です。どのような機能が求められているのか、どのような点が使いにくく感じられるのか、生の声を聞くことで、今後の開発に役立てることができます。皆様にとって本当に必要な機能を備え、満足いただける製品を作り上げるためには、試用版を通してのご意見は大変貴重です。

試用版の公開は、単に製品の完成度を高めるためだけではありません。市場で求められているもの、皆様が本当に必要としている製品を開発するために欠かせない段階です。皆様からのお声を真摯に受け止め、製品開発に反映することで、真に価値のある製品を提供できると考えております。皆様のご協力をお願い申し上げます。

| 目的 | 内容 |

|---|---|

| 品質向上と使いやすさの向上 | 開発者視点だけでは想定外の操作方法や不具合の発見のため、一般の方々からの使用状況、意見、不具合報告を収集。 |

| 期待や要望の把握 | 必要な機能、使いにくい点など、生の声を聞き今後の開発に役立てる。 |

| 市場ニーズの把握 | 本当に必要とされている製品を開発するために、市場で求められているものを把握。 |

試用版公開の種類

製品やサービスを広く知ってもらうための試用版には、大きく分けて二つの公開方法があります。それぞれ異なる目的と利点を持つため、公開前にそれぞれの特性を理解し、自社の状況に適した方法を選ぶことが大切です。

一つ目は、限られた利用者に絞って試用版を公開する「限定公開」です。この方法は、特定の顧客層や関係者など、あらかじめ選んだ集団にのみ試用版を提供する方法です。限定公開の最大の利点は、質の高い意見や詳細な情報を集められる点にあります。少数の利用者に対して集中的に意見を聞くことができるため、製品の具体的な改善点や潜在的な問題点を深く掘り下げて把握できます。また、秘密保持契約などを締結することで、情報管理の面でも安心して試用版を公開することができます。

二つ目は、広く一般に公開する「全体公開」です。この方法は、不特定多数の利用者に試用版を公開し、幅広い意見を集めることを目的としています。全体公開の利点は、多くの利用者から多様な視点を一度に得られることです。想定外の使用方法や隠れた不具合を発見できる可能性が高まり、製品の完成度を高めることに繋がります。また、多くの人の目に触れることで、製品の知名度向上や初期の顧客獲得にも繋がることが期待できます。ただし、予想外の反応や批判を受ける可能性も高く、対応に追われることも考慮しなければなりません。

このように、限定公開と全体公開はそれぞれ異なる特徴を持っています。製品開発の段階や目的、利用者の特性などを考慮し、どちらの方法が最適かを慎重に検討することで、より効果的な試用版公開を実現できるでしょう。

| 公開方法 | 目的 | 利点 | 欠点 |

|---|---|---|---|

| 限定公開 | 特定の顧客層や関係者から質の高い意見や詳細な情報を集める |

|

– |

| 全体公開 | 不特定多数の利用者から幅広い意見を集める、知名度向上、初期顧客獲得 |

|

予想外の反応や批判を受ける可能性があり、対応に追われる可能性もある |

試用版からの情報の活用

お試し期間に皆様から頂いた情報は、新しい品物を作る上でかけがえのない宝物です。実際に使ってみた皆様から寄せられる、うまく動かない箇所や、もっとこうなってほしいというご意見は、品物をより良く仕上げるための大切な道しるべとなります。

皆様からお知らせいただいた、うまく動かない箇所について、開発担当の者たちが一つ一つ丁寧に調べ、直し、品物の安定した動作を実現するために役立てます。また、もっとこうなってほしいというご要望は、品物の使いやすさや、機能をさらに良くするためのヒントとして、大切に受け止めさせていただきます。

例えば、ある機能について「操作手順が分かりづらい」というご意見を複数頂いたとします。このような場合、開発チームは操作手順を見直し、より分かりやすい案内表示を追加したり、操作方法そのものを変更したりするなど、改善策を検討します。皆様から寄せられた具体的な声は、開発チームが問題点の本質を理解し、効果的な解決策を見出す上で非常に役立ちます。

また、お試し期間中に多く寄せられるご意見の中には、開発当初は想定していなかった使い方や、隠れたニーズが発見できることもあります。これらの新しい発見は、今後の開発方針や、新しい機能の追加に繋がる貴重な情報源となります。

このように、お試し期間に皆様から頂いた情報は、開発チームにとって、品物の完成度を高める上で欠かせないものです。寄せられた情報をしっかりと分析し、品物作りに反映させることで、皆様にとってより使いやすい、より満足度の高い品物をお届けできると考えています。今後とも、皆様からの貴重なご意見をお待ちしております。

| 情報の種類 | 開発チームによる活用方法 | 効果 |

|---|---|---|

| うまく動かない箇所 | 一つ一つ丁寧に調べ、直し、品物の安定した動作を実現するために役立てる | 品物の安定した動作 |

| もっとこうなってほしいという要望 | 品物の使いやすさや、機能をさらに良くするためのヒントとして、大切に受け止め、改善策を検討する | 使いやすさの向上、機能改善 |

| 操作手順が分かりづらい等の具体的な声 | 問題点の本質を理解し、効果的な解決策を見出す | 効果的な解決策の実現 |

| 想定していなかった使い方や隠れたニーズ | 今後の開発方針や、新しい機能の追加に繋がる貴重な情報源とする | 開発方針の改善、新機能追加 |

試用版公開の期間

試用版は、製品を広く皆様に体験してもらうための重要な機会です。その提供期間は、製品の特性や開発の進捗状況によって大きく異なります。短いものでは数週間、長いものでは一年を超えることもあります。

例えば、簡単な機能のみを持つ小規模な製品であれば、数週間で試用を終えることができるでしょう。利用者の皆様から寄せられた意見を集め、速やかに製品の改良を行い、正式版の公開へと繋げます。

一方、複雑な機能を多く持つ大規模な製品や、開発に時間を要する製品の場合、試用期間は数ヶ月から一年以上に及ぶこともあります。この間、開発側は利用者の皆様から寄せられた意見や要望、発見された不具合の情報などを丁寧に集め、分析します。そして、製品の完成度を高めるために、定期的に機能の追加や修正を含む更新版を公開します。

試用版の公開期間を通して、開発側は製品の改善に真摯に取り組みます。寄せられた貴重な意見は、開発の方向性を定め、製品をより良いものへと進化させるための指針となります。皆様からいただいた意見は、一つ一つ大切に検討し、製品の使い勝手や機能の向上に繋げていきます。試用版公開は、開発側と利用者の皆様が共に協力して製品を作り上げていく、大切な期間と言えるでしょう。

| 試用期間 | 製品規模 | 製品の複雑さ | 開発期間 | フィードバックの収集と対応 |

|---|---|---|---|---|

| 数週間 | 小規模 | 単純 | 短期 | 意見を集め、製品改良、正式版公開 |

| 数ヶ月〜1年以上 | 大規模 | 複雑 | 長期 | 意見、要望、不具合情報を集め、分析、定期的な更新版公開 |

試用版と製品版との違い

試用版は、開発中の段階にあるソフトウェアを、一般の方に実際に使ってもらい、使い勝手や不具合などを確認するためのものです。いわば、製品として完成する前の試作品のようなものです。そのため、製品版と比べて使える機能が一部制限されている場合があります。例えば、使える期間が限られていたり、高度な機能が使えなかったり、作成できるデータ量に制限があったりといった具合です。また、開発中であるがゆえに、予期せぬ動作をしたり、完全に動作しなかったりする不具合が含まれている可能性も否定できません。こうした不具合により、作成したデータが失われたり、作業が中断されたりする恐れもあります。そのため、試用版を使う際には、作業内容をこまめに保存するなど、データの消失に備えた対策をしっかりと行うことが重要です。

一方、製品版は、試用版で得られた利用者からの意見や、見つかった不具合の情報などを元に改良を重ね、安定した動作が保証された完成品です。試用版で制限されていた機能も全て利用でき、本格的な作業に安心して使うことができます。製品版は、開発元が正式に販売しているものなので、通常は購入して利用することになります。また、製品版には、開発元によるサポートが付いていることが多く、操作方法などで困った場合に問い合わせたり、不具合を報告したりすることができます。

このように、試用版と製品版には、それぞれ異なる特徴があります。それぞれの特性を正しく理解し、目的に合った使い方をすることが大切です。試用版は、製品版を購入する前に、使い勝手や機能などを確認するための貴重な機会です。購入前に実際に試してみることで、自分の使い方に合っているか、必要な機能が揃っているかなどを判断することができます。試用版を有効に活用し、購入後の後悔を未前に防ぎましょう。

| 項目 | 試用版 | 製品版 |

|---|---|---|

| 目的 | 開発中のソフトウェアの使い勝手や不具合の確認 | 安定した動作が保証された完成品としての利用 |

| 機能 | 一部制限されている場合あり(期間、高度な機能、データ量など) | 全ての機能が利用可能 |

| 不具合 | 含まれている可能性あり、データ消失や作業中断の恐れあり | 改良を重ね、安定した動作が保証 |

| データ消失対策 | こまめな保存などの対策が必要 | 不要 |

| 入手方法 | 無料で提供 | 購入 |

| サポート | 提供されない場合が多い | 提供される場合が多い |

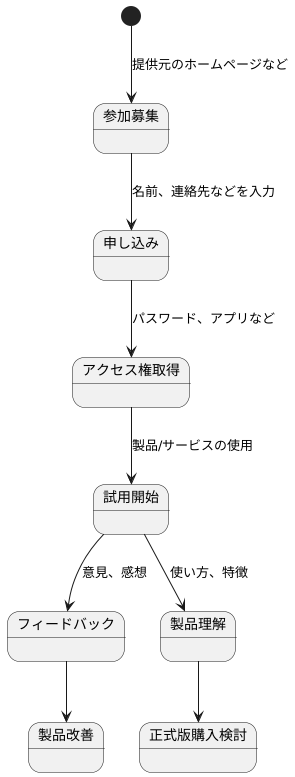

試用への参加方法

新しい製品やサービスを実際に使ってみる機会である試用には、参加するための手順があります。その手順は、提供する側、つまり製品やサービスを作った会社や団体によってそれぞれ違います。ですが、多くの場合は、提供元の会社のホームページや、試作用に用意された特別な場所を通じて参加者を募っています。

参加を希望する人は、決められた手順に沿って申し込みを行います。申し込みには、名前や連絡先などの個人情報の入力が必要となる場合が多くあります。また、試用したい製品やサービスに関する簡単な質問に答える必要がある場合もあります。これらの情報は、試用版の提供や今後の開発に役立てられます。

申し込みが完了すると、試用版を使うためのアクセス権が与えられます。これは、特別なパスワードやアクセスコードが送られてくる場合もあれば、試用版専用のアプリやソフトをダウンロードする必要がある場合もあります。アクセス権を取得することで、初めて試用版を利用できるようになります。

試用版への参加は、製品開発に貢献できるまたとない機会です。実際に製品やサービスを使ってみて、その使い勝手や機能について意見や感想を伝えることで、製品の改善に役立ちます。良い点だけでなく、改善が必要な点や、使いにくいと感じた点などを積極的に報告することで、より良い製品が生まれることに繋がります。試用を通して、自分が製品開発に携わっているという意識を持つことが大切です。

さらに、試用版に参加することで、新しい製品やサービスをいち早く体験できるというメリットもあります。正式に販売される前に、一足先に製品の機能や性能を確かめることができるため、自分に合った製品かどうかを判断する材料にもなります。また、試用版の利用を通じて、製品の使い方や特徴を深く理解することもできるでしょう。