コンピューターの周辺機器:役割と種類

ITの初心者

先生、「周辺機器」って、コンピューター本体以外につながっているものすべてのことですか?

ITアドバイザー

おおむね合っていますね。コンピューター本体に接続して使う機器のことで、例えば、キーボードやマウス、プリンター、外付けハードディスクなどがあります。

ITの初心者

じゃあ、USBメモリとか、ヘッドホンも周辺機器ですか?

ITアドバイザー

はい、そうです。USBメモリもヘッドホンもコンピューターに接続して使いますよね。だから周辺機器です。他にも、ウェブカメラやマイク、ゲームコントローラーなども周辺機器ですよ。

周辺機器とは。

コンピューターに繋いで使う色々な機器のことをまとめて『周辺機器』と言います。文字や指示を入力するためのキーボードやマウス、絵や写真を読み込むためのイメージスキャナー、画面に映し出すディスプレーや紙に印刷するプリンター、インターネットに繋ぐためのモデムやルーター、そしてデータを入れておくためのハードディスクなども、すべて周辺機器です。他にも色々な種類があります。

周辺機器とは

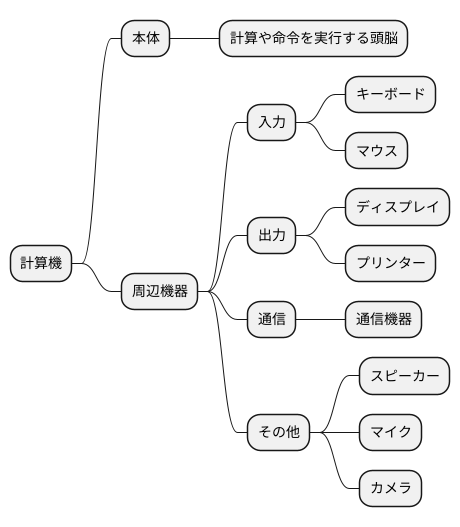

計算機は、箱のような本体だけでは全ての仕事をすることができません。本体は計算や命令を実行する頭脳の役割を担いますが、それだけでは私たちが使える形での情報の出入りができません。そこで、本体に様々な機器を繋げることで、初めて色々な作業ができるようになります。これらの繋げる機器全体を周辺機器と呼びます。

周辺機器には、文字や命令を入力するためのもの、計算結果や画像といった情報を出力するもの、計算機同士を繋げるものなど、様々な種類があります。例えば、文字を入力するためのキーボードやマウス、画面に情報を表示するディスプレイ、印刷物を出すためのプリンター、インターネットに繋がるための通信機器などが挙げられます。これらの機器は、計算機の機能を広げ、私たちが計算機をより使いやすく、そして成果を上げるために重要な役割を果たしています。周辺機器がなければ、計算機はただの箱に過ぎません。

私たちが日々行う計算機操作のほとんどは、周辺機器があって初めて実現できるものです。例えば、文章を作る、絵を描く、音楽を聴く、遠くの人と会話をする、といった作業は、キーボード、マウス、ディスプレイ、スピーカー、マイク、カメラといった周辺機器がなければできません。周辺機器は、計算機と私たち人間を繋ぐ橋のような役割を果たしていると言えるでしょう。計算機の本体は人間で言う頭脳にあたりますが、周辺機器は目や耳、口、手足のようなもので、私たちが計算機とやり取りするために欠かせない存在なのです。

入力装置の役割

入力装置とは、人が計算機に指図や情報を伝えるための機器です。人が伝えたい内容を計算機が理解できる形に変換し、計算機に取り込む役割を担っています。この入力装置があるおかげで、私たちは計算機を自由に操り、様々な作業を行うことができるのです。

代表的な入力装置の一つに、キーボードがあります。キーボードは、文字や数字、記号などを打ち込むための装置です。パソコンや携帯電話など、様々な機器で使われています。キーボードを使うことで、文章を書いたり、計算式を入力したり、プログラムを作成したりすることができます。キーボードの種類も様々で、持ち運びに便利な小型のものや、ゲームに特化したものなど、用途に合わせて選ぶことができます。

また、マウスも広く使われている入力装置です。マウスは、画面上の矢印を動かし、指示したい場所をクリックしたり、ドラッグしたりすることで計算機を操作します。画面を自由に移動したり、絵を描いたり、ファイルを移動したりと、様々な操作を直感的に行うことができます。最近では、タッチパッドやトラックボールといった、マウスの代わりとなる入力装置も普及しています。

写真や書類を取り込む際には、イメージスキャナーが活躍します。イメージスキャナーは、紙に印刷された文字や画像を、計算機が扱えるデジタルデータに変換する装置です。紙の資料を電子化することで、保存や管理が容易になり、検索なども簡単に行えるようになります。

このように、様々な種類の入力装置が存在し、それぞれ異なる役割を担っています。目的に合わせて適切な入力装置を選ぶことで、作業の効率や快適さを高めることができます。入力装置は、計算機と人をつなぐ重要な架け橋と言えるでしょう。

| 入力装置 | 説明 | 用途 |

|---|---|---|

| キーボード | 文字、数字、記号などを打ち込む装置 | 文章作成、計算式入力、プログラム作成など |

| マウス | 画面上の矢印を動かし、クリックやドラッグで操作する装置 | 画面移動、描画、ファイル移動など |

| イメージスキャナー | 紙の文字や画像をデジタルデータに変換する装置 | 資料の電子化、保存、管理、検索など |

| タッチパッド トラックボール |

マウスの代わりとなる入力装置 | マウスと同様の操作 |

出力装置の役割

計算機は、人が直接理解できない形で情報を扱っています。そこで、計算機で処理した結果を人が見て分かる形に変換して表す機器が必要になります。これが、出力装置の役割です。出力装置には様々な種類があり、それぞれ異なる方法で情報を示してくれます。

最も身近な出力装置の一つは、画面に文字や絵、動画などを映し出す表示装置です。表示装置は、計算機を使う上で中心的な役割を果たしており、これを通して私たちは計算機を操作し、様々な情報を得ています。例えば、文章を書いたり、絵を描いたり、動画を見たり、インターネットを閲覧したりする際に、表示装置を通して情報を確認しています。表示装置の種類も多様化しており、薄くて軽いものや、鮮やかな色彩で高画質なものなど、様々な用途に合わせて選ぶことができます。

紙に文字や絵を印刷する印刷機も、よく使われる出力装置です。印刷機は、書類作りや写真の印刷など、紙媒体で情報が必要な場合に役立ちます。近年では、家庭用の小型のものから、業務用の大型のものまで、様々な種類の印刷機が利用されています。印刷機の性能も向上しており、高画質で美しい印刷が可能なものや、速く大量に印刷できるものなど、様々なニーズに対応しています。

音を出す機器である発音装置も出力装置の一つです。音楽を聴いたり、動画の音声を再生したり、計算機が出す効果音などを聞くことができます。発音装置も小型で持ち運びできるものから、高音質で迫力のある音響を再生できるものまで、様々な種類があります。近年では、無線で接続できるものも普及しており、より手軽に利用できるようになっています。

このように、出力装置は計算機で処理された情報を私たちが理解できる形に変換し、視覚や聴覚を通して伝える重要な役割を担っています。そして、出力装置の種類や性能の進化は、私たちの生活をより便利で豊かにしてくれています。

| 出力装置の種類 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 表示装置 | 画面に文字や絵、動画などを映し出す。計算機操作の中心的な役割を果たす。 | パソコンのモニター、スマートフォンの画面、テレビ |

| 印刷機 | 紙に文字や絵を印刷する。書類作りや写真の印刷などに役立つ。 | インクジェットプリンター、レーザープリンター |

| 発音装置 | 音を出す。音楽、動画の音声、効果音などを聞くことができる。 | スピーカー、ヘッドホン、イヤホン |

通信機器の役割

通信機器とは、異なる場所に置かれた計算機同士を繋ぎ、情報をやり取りできるようにする為の道具です。まるで人々が手紙や電話で連絡を取り合うように、計算機も通信機器を通して情報を送受信します。

通信機器の一つに、変調復調装置というものがあります。これは、計算機が扱うデジタル信号と、電話線のようなアナログ信号を変換する装置です。デジタル信号とは0と1の組み合わせで表される信号で、アナログ信号とは波のように連続的に変化する信号です。変調復調装置があるおかげで、私たちは電話回線を使って計算機を繋ぎ、情報をやり取りすることができるのです。

また、複数の計算機を繋ぎ、情報の送受信を管理する装置として、経路選択装置があります。これは、情報の宛先を確認し、最適な経路を選んで情報を送る役割を担っています。家庭や職場などで複数の計算機を繋いでいる場合、この経路選択装置がそれぞれの計算機への情報の送受信を適切に管理しています。

近年では、無線通信経路選択装置が広く使われています。これは、電線を使わずに計算機を繋ぐことができる装置です。無線通信経路選択装置のおかげで、私たちは家の中でも好きな場所で計算機を使い、情報をやり取りすることができるようになりました。

このように、通信機器の発展によって、世界中の人々と手軽に情報をやり取りできるようになりました。遠く離れた場所にある計算機にも簡単に繋がることで、様々な情報にアクセスしたり、遠隔地の人々と協力して作業したりすることが容易になっています。今後も通信機器は進化し続け、私たちの生活をより便利で豊かなものにしていくでしょう。

| 通信機器の種類 | 機能 | 信号の種類 | 用途 |

|---|---|---|---|

| 変調復調装置 | デジタル信号とアナログ信号を変換する | デジタル信号、アナログ信号 | 電話回線を使って計算機を繋ぐ |

| 経路選択装置 | 複数の計算機を繋ぎ、情報の送受信を管理する、情報の宛先を確認し、最適な経路を選んで情報を送る | – | 家庭や職場などで複数の計算機を繋いでいる場合の情報の送受信管理 |

| 無線通信経路選択装置 | 電線を使わずに計算機を繋ぐ | – | 家の中でも好きな場所で計算機を使い、情報をやり取りする |

補助記憶装置の役割

計算機は、情報を扱う際に様々な記憶装置を活用します。その中でも、補助記憶装置は計算機の電源を切っても情報を保持できる重要な役割を担っています。まるで人間の記憶のように、長期的に情報を保管し、必要な時にすぐに取り出せるようにしてくれるのです。

代表的な補助記憶装置として、硬い円盤を複数重ねたような構造を持つハードディスクドライブが挙げられます。これは、磁気を利用して大量の情報を記録できるため、写真や動画、文書など様々な種類の情報を保存するのに適しています。回転する円盤に磁気ヘッドが情報を書き込んだり、読み取ったりすることで動作するため、比較的安価で大容量の記憶容量を実現できます。

近年では、ハードディスクドライブに代わるものとして、半導体を利用した記憶装置であるSSDも広く使われています。SSDは可動部分がないため、ハードディスクドライブに比べて読み書きの速度が速く、静かで、衝撃にも強いという利点があります。起動時間の短縮や作業効率の向上に繋がり、持ち運びにも便利です。ただし、ハードディスクドライブと比べると、同じ容量では価格が高くなる傾向があります。

小型で持ち運びに便利な補助記憶装置としては、USBメモリやSDカードなどが挙げられます。これらは、手軽に計算機間で情報をやり取りしたり、デジタルカメラや携帯電話などで撮影した写真や動画を保存したりする際に役立ちます。これらの記憶装置も、電源を切っても情報が失われることはありません。

このように、補助記憶装置は種類によって特徴や用途が異なり、保存できる情報量や読み書きの速度も様々です。自分に合った補助記憶装置を選ぶことで、計算機をより快適に利用し、効率的に情報を管理することができます。

| 補助記憶装置 | 特徴 | 用途 | 長所 | 短所 |

|---|---|---|---|---|

| ハードディスクドライブ (HDD) | 磁気記憶装置、円盤回転式 | 写真、動画、文書など様々な種類の情報の保存 | 大容量、比較的安価 | 読み書き速度が遅い、衝撃に弱い、動作音が大きい |

| SSD | 半導体記憶装置 | OSのインストール、アプリケーションの起動、データの保存 | 読み書き速度が速い、静か、衝撃に強い、省電力 | HDDと比べると高価 |

| USBメモリ | 小型、フラッシュメモリ | データの持ち運び、データのバックアップ | 小型で持ち運びに便利、比較的安価 | 容量が小さい、紛失しやすい |

| SDカード | 小型、フラッシュメモリ | デジタルカメラ、携帯電話、ゲーム機などでのデータ保存 | 小型で持ち運びに便利、様々な容量がある | 紛失しやすい、偽造品が出回っている場合がある |

周辺機器の選び方

計算機を使う上で、本体だけでなく周りの機器選びも大切です。用途に合った機器を選ばないと、作業の効率が悪くなったり、満足いく結果が得られないことがあります。

例えば、絵を描くことを主な目的にしている場合を考えてみましょう。高い解像度で色の再現性に優れた画面でなければ、微妙な色の違いが分からず、思い通りの作品に仕上げることが難しいでしょう。また、細かい操作をするには手に馴染みやすく、カーソルを正確に動かせる入力機器が必要です。

一方、持ち運びやすさを重視する場合はどうでしょうか。常に持ち歩くことを考えると、本体は小さく軽い方が便利です。また、配線が少ない方が、取り扱いが楽になります。無線で繋がる機器を選ぶと、机の上もすっきりします。

使えるお金も重要な点です。高性能な機器は値段も高くなります。自分の使える金額の範囲内で、必要な性能を満たす機器を選びましょう。使いやすさも忘れずに考えましょう。どんなに高性能でも、使いにくければ作業の効率が落ちてしまいます。

最近は様々な会社から多くの種類の機器が売られています。インターネットで調べたり、お店の人に話を聞いたりして、よく比べてから買うようにしましょう。自分にぴったりの機器を選んで、快適な計算機環境を作りましょう。

| 用途 | 重視する点 | 機器の例 |

|---|---|---|

| 絵を描く | 高解像度、色の再現性、細かい操作 | 高性能ディスプレイ、高精度な入力機器 |

| 持ち運び | 小型軽量、配線が少ない、無線接続 | 小型軽量PC、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード |

その他、費用や使いやすさも重要な要素です。