動作周波数:処理速度の鍵

ITの初心者

先生、『動作周波数』って、何ですか?コンピューターの速さに関係あるって聞いたんですけど。

ITアドバイザー

そうだね。コンピューターの中の部品が、どれくらい速く動けるかを示すものだよ。車でいうエンジンの回転数みたいなものかな。動作周波数が高いほど、たくさんの計算を短い時間で行えるんだ。

ITの初心者

なるほど。エンジンの回転数ですか。じゃあ、周波数が高いほどコンピューターは速く動くってことですね?

ITアドバイザー

基本的にはそうだね。ただし、コンピューターの速さは動作周波数だけで決まるわけじゃない。部品同士の連携や、一度に処理できるデータの量なども影響するんだよ。

動作周波数とは。

コンピューターの内部にある、CPUやメインメモリーといった部品同士が足並みを揃えて動くために使われる信号の速さのことを「動作周波数」と言います。この速さは、部品間でやり取りされる信号の波の数で表されます。一般的に、この信号の波の数が多いほど、コンピューターの処理速度は速くなります。動作周波数は「クロック周波数」と呼ばれることもあります。

動作周波数の定義

計算機の心臓部にあたる中央処理装置(中央演算処理装置)、主記憶装置、その他部品が、足並みをそろえて動くために必要な信号の回数を動作回数といいます。この信号は、計算機内部で指揮者のような役割を担い、各装置が正しいタイミングで情報のやり取りや計算を滞りなく行えるようにしています。例えるなら、大勢の楽団員が指揮者の指示に従って、美しい演奏を作り上げるように、動作回数は計算機内部の様々な装置が秩序を保って動作するための土台となります。

この動作回数は、一秒間に何回信号が出されるかを示す単位であるヘルツで表されます。例えば、3ギガヘルツの動作回数とは、一秒間に30億回の信号が出ているという意味です。この回数は、計算機の処理速度に直結します。動作回数が高いほど、一秒間に処理できる信号の回数が増え、結果として計算機の処理速度が向上します。

同じ種類の計算機であっても、動作回数が異なると性能に差が出てきます。高性能な計算機ほど、動作回数が高く設定されているため、複雑な計算や大量の情報の処理を速やかに行うことができます。しかし、動作回数が高いほど消費電力も大きくなるため、用途に合わせて適切な動作回数の計算機を選ぶことが大切です。

さらに、動作回数は計算機の発熱量にも関係しています。高い動作回数で動作させるほど、計算機内部の部品はより多くの熱を発生させます。そのため、高性能な計算機は冷却装置の性能も重要になります。適切な冷却装置を用いることで、計算機を安定して動作させ、故障を防ぐことができます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 動作回数(クロック周波数) | 計算機内部の信号の回数。単位はヘルツ(Hz)。計算機の処理速度に直結し、高いほど高速処理が可能。 |

| ヘルツ(Hz) | 動作回数を表す単位。1秒間に何回信号が出されるかを示す。例:3GHzは1秒間に30億回。 |

| 動作回数と処理速度 | 動作回数が高いほど、処理速度は向上する。 |

| 動作回数と消費電力 | 動作回数が高いほど、消費電力も増加する。 |

| 動作回数と発熱量 | 動作回数が高いほど、発熱量も増加するため、冷却装置が必要。 |

処理速度との関係

計算機の処理速度は、計算機の心臓部である中央処理装置の動作周波数と深い関わりがあります。動作周波数とは、中央処理装置が1秒間に何回計算処理を行えるかを示す数値で、単位はヘルツです。一般的に、この動作周波数の数値が大きいほど、計算機は多くの命令を短い時間で処理できます。これは、楽団の指揮者が指揮の速度を速めることで、演奏家がより速いテンポで演奏できるのと同じです。つまり、動作周波数が高いほど、計算機の処理速度は向上すると言えるでしょう。

しかし、計算機の処理速度は、中央処理装置の動作周波数だけで決まるわけではありません。計算機の処理速度には、中央処理装置の構造や、情報を一時的に保管する記憶装置の速度、そして計算機上で動く作業手順を効率化するための工夫なども影響します。例えば、高性能な競技用自動車であっても、道路の状態が悪ければ本来の速度を出せないように、計算機も他の要素が足を引っ張る場合、動作周波数が高くてもその性能を十分に発揮できないことがあります。

他にも、計算機の処理速度には、中央処理装置が一度に処理できるデータの量も影響します。一度にたくさんの荷物を運べるトラックと、一度に少しの荷物しか運べないバイクでは、同じ速度で走っていてもトラックの方が多くの荷物を運べるのと同じように、一度に多くのデータを処理できる中央処理装置の方が、全体的な処理速度は速くなります。

このように、計算機の処理速度は様々な要因が複雑に絡み合って決まります。中央処理装置の動作周波数は重要な要素の一つですが、それだけで処理速度が決まるわけではないことを理解しておく必要があります。

| 要因 | 説明 | 例え |

|---|---|---|

| CPUの動作周波数 | CPUが1秒間に何回計算処理を行えるかを示す数値。単位はヘルツ。 | 楽団の指揮者が指揮の速度を速めることで、演奏家がより速いテンポで演奏できる。 |

| CPUの構造 | CPUの構造も処理速度に影響する。 | – |

| 記憶装置の速度 | 情報を一時的に保管する記憶装置の速度も影響する。 | – |

| 作業手順の効率化 | 計算機上で動く作業手順を効率化するための工夫も影響する。 | – |

| CPUが一度に処理できるデータ量 | CPUが一度に処理できるデータの量も多いほど、全体的な処理速度は速くなる。 | 一度にたくさんの荷物を運べるトラックと、一度に少しの荷物しか運べないバイクでは、同じ速度で走っていてもトラックの方が多くの荷物を運べる。 |

| その他 | 高性能な競技用自動車であっても、道路の状態が悪ければ本来の速度を出せないように、計算機も他の要素が足を引っ張る場合、動作周波数が高くてもその性能を十分に発揮できない。 | – |

クロック周波数との違い

計算機の処理速度を示す指標として、「動作周波数」と「クロック周波数」という二つの言葉がよく使われます。多くの場合、この二つの言葉は同じ意味で使われており、厳密な定義の違いはありません。どちらも計算機内部の同期信号の周波数を指し、この周波数が高いほど、計算機は多くの命令を短い時間で処理できます。

例えるなら、「速度」と「はやさ」のように、表現こそ違えど、同じ意味を持つ言葉です。どちらも移動する速さを表す言葉であり、どちらを使っても意味は通じます。同様に、「動作周波数」と「クロック周波数」も、計算機の処理速度を表す言葉として、ほぼ同じ意味で使われています。

ただし、使う場面によって、微妙なニュアンスの違いが生じることもあります。たとえば、計算機の頭脳である中央処理装置(CPU)の性能を説明する際は、「動作周波数」が使われることが多いです。これは、CPUが動作する速さを具体的に示すためです。一方、システム全体の調和性を説明する際は、「クロック周波数」が使われる傾向があります。これは、システム全体を同期させる信号の周波数を指すためです。

このように、文脈によってどちらの言葉がより適切かは異なりますが、基本的にはどちらも同じ意味です。ですから、どちらの言葉が使われていても、計算機内部の同期信号の周波数を指しており、その周波数が高いほど処理速度が速いということを理解していれば、混乱することはありません。重要なのは、言葉の違いにとらわれ過ぎず、全体的な意味を理解することです。

| 用語 | 意味 | 使用場面 |

|---|---|---|

| 動作周波数 | 計算機内部の同期信号の周波数 | CPUの性能説明 |

| クロック周波数 | 計算機内部の同期信号の周波数 | システム全体の調和性説明 |

技術の進歩と現状

計算機技術は目覚ましい発展を遂げ、その処理速度は飛躍的に向上しました。初期の計算機では、動作周波数は百万ヘルツ程度でしたが、現在では数十億ヘルツに達しており、処理能力は数千倍にもなっています。これは、計算機の心臓部である半導体素子の微細化が進み、より多くの素子を一つの基板に搭載できるようになったためです。この技術の進歩のおかげで、複雑な計算や膨大な量の情報の処理が瞬時に行えるようになり、私たちの暮らしは大きく変わりました。

しかし、近年、この動作周波数の向上は限界に近づきつつあります。半導体素子をこれ以上小さくすると、発生する熱や消費する電力量が増加し、安定した動作が難しくなるという壁に直面しているのです。そこで、計算機の構成を根本的に見直す動きが出てきました。一つの計算機に複数の演算処理装置を搭載する多核処理装置や、複数の計算機を連携させて同時に処理を行う並列処理技術が注目されています。これは、一つの楽器で演奏する代わりに、複数の演奏者で一つの曲を奏でる、あるいは複数の楽団が同時に演奏するようなものです。それぞれの演算処理装置は、分担された処理を同時に行うため、全体としての処理速度は向上します。

このように、計算機技術は動作周波数向上という一つの時代を経て、多核化や並列処理といった新たな段階へと進んでいます。これらの技術革新は、人工知能や膨大な情報の解析といった、次世代の技術発展を支える基盤となるでしょう。

| 時代 | 技術 | 処理速度 | 課題 | 解決策 |

|---|---|---|---|---|

| 初期 | 単一処理装置、低動作周波数(MHz) | 低速 | – | – |

| 現代 | 単一処理装置、高動作周波数(GHz) | 高速(初期の数千倍) | 発熱、消費電力、周波数向上の限界 | 多核処理、並列処理 |

| 次世代 | 多核処理、並列処理 | さらに高速 | – | – |

今後の展望

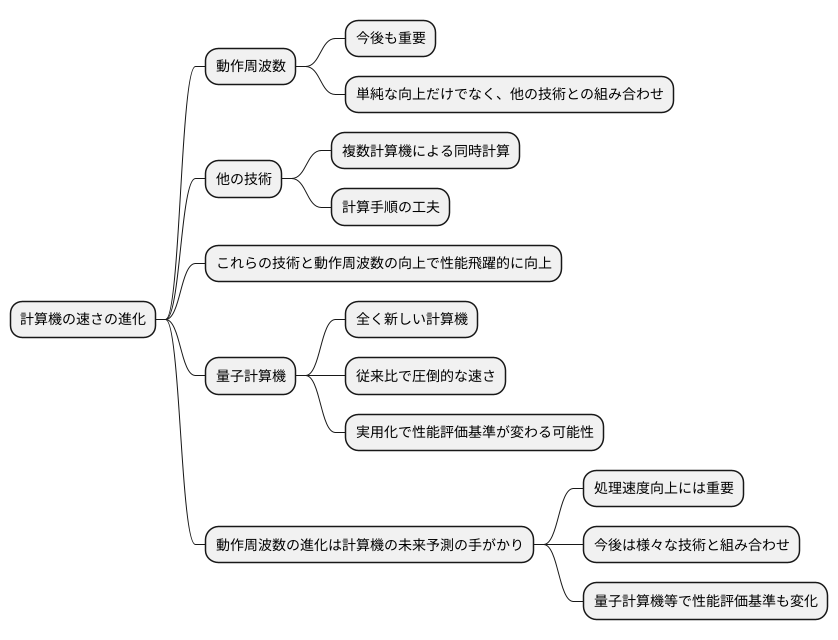

計算機の速さを示す動作周波数は、これからも大切な指標であり続けるでしょう。しかし、ただ周波数を上げるだけではなく、他の技術と組み合わせることで、より無駄がなく速い計算ができるように変わっていくと考えられます。

たとえば、複数の計算機を繋いで同時に計算する技術や、計算の手順を工夫して効率を上げる技術などが挙げられます。これらの技術と動作周波数の向上を組み合わせることで、計算機の性能は飛躍的に向上するでしょう。

また、全く新しい仕組みで計算を行う量子計算機の研究も進んでいます。量子計算機は、現在の計算機とは比べ物にならないほどの速さで複雑な計算をこなせる可能性を秘めています。もし量子計算機が実用化されれば、動作周波数だけでは計算機の性能を測れなくなるかもしれません。これは、これまでのオーケストラとは全く異なる新しい音楽が生まれるようなものです。

動作周波数の進化は、計算機技術の進歩を示すだけでなく、これからの計算機のあり方を予測する重要な手がかりとなるでしょう。動作周波数の向上は、計算機の処理速度を上げるための重要な要素の一つですが、今後の計算機は、周波数だけでなく様々な技術が組み合わさって進化していくと考えられます。そして、量子計算機のような革新的な技術が登場することで、計算機の性能評価の基準も大きく変わる可能性があるのです。これは、計算機の未来を考える上で非常にエキサイティングな展望と言えるでしょう。