ブルースクリーンの恐怖

ITの初心者

先生、「BSOD」ってよく聞くんですけど、何のことですか?

ITアドバイザー

いい質問だね。「BSOD」は『青い画面』のことで、パソコンが深刻なエラーを起こした時に表示されるんだよ。画面が青くなって、白い文字でエラーメッセージが表示されるんだ。

ITの初心者

へえ、青い画面になるんですか。なんで青色なんですか?

ITアドバイザー

昔のパソコンでは、エラーメッセージを白黒の画面に表示していたんだけど、Windowsになってから青色の画面を使うようになったんだ。青色は目立ちやすいし、エラーの深刻さを伝えるのに適していると考えられたんだよ。

BSODとは。

情報技術関係の言葉で、『ブルースクリーン・オブ・デス』を略して『ビーエスオーディー』と言います。青い画面に白い文字でエラーメッセージが表示されることで有名で、『死の青い画面』とも呼ばれています。

はじめに

電子計算機を使っていると、突然画面の色が青に変わり、白い文字がたくさん表示されることがあります。この現象はよく「青い画面」と呼ばれ、計算機を使う人にとって非常に怖い出来事の一つです。青い画面は、計算機の動作中に何か重大な誤りが起きたことを知らせる警告であり、多くの場合、作業中の情報がなくなったり、計算機が再び立ち上がったりします。突然の出来事で、何が起きたのか分からず、慌ててしまう人も少なくないでしょう。

青い画面が表示される理由は様々です。例えば、計算機の中の部品が壊れていたり、部品同士の繋ぎ目に問題があったりすることがあります。また、計算機を動かすための指示書である「プログラム」に誤りがあったり、同時にたくさんの作業をさせすぎたりすることも原因となります。最近では、計算機ウイルスによる攻撃が原因で青い画面が表示されるケースも増えています。

青い画面が出た場合は、まず落ち着いて、画面に表示されている誤りの番号をメモしておきましょう。この番号は、誤りの原因を特定するための手がかりとなります。次に、計算機を再起動してみましょう。多くの場合、再起動することで問題は解決します。しかし、再起動後も青い画面が繰り返し表示される場合は、専門の修理業者に相談する必要があるかもしれません。

青い画面の発生を防ぐためには、計算機を常に最新の状態に保つことが大切です。部品の制御を行う指示書や、計算機を守るための仕組みを最新のものにすることで、多くの問題を未然に防ぐことができます。また、不要なプログラムは削除し、計算機に負担をかけすぎないように注意しましょう。さらに、信頼できる対策ソフトを導入し、ウイルス対策をしっかりと行うことも重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 現象 | 青い画面(白い文字でエラー情報が表示される) |

| 原因 |

|

| 対処法 |

|

| 予防策 |

|

発生の背景

青い画面、通称「ブルースクリーン」の発生には、様々な要因が考えられます。まるで晴天の霹靂のように突然現れ、作業中のデータを失う恐れもあるため、大変困りものです。その原因を探るには、パソコンの仕組みを少し理解する必要があります。

まず、パソコンの「体」とも言える部品、例えば電子回路が組み込まれた板や記憶装置などに物理的な破損や接触不良があると、正常に動作できません。これは人間で例えると、骨折や神経の不調にあたり、体に痛みやしびれが生じるのと同じです。パソコンも同様に、不具合を知らせるために青い画面を表示するのです。

次に、パソコンの「頭脳」を司る、装置を動かすための指示書のようなもの、つまり制御手順を記した情報が壊れている場合も、青い画面が表示されることがあります。この指示書は、それぞれの装置に合わせて細かく書かれており、もし内容が壊れてしまうと、パソコンは装置を正しく制御できなくなるのです。

また、パソコンが作業をするための「作業机」に当たる記憶領域が不足している場合も問題です。たくさんの書類を広げて作業をする際に、机が狭いと作業効率が落ちたり、ミスをしたりするのと同じように、パソコンも記憶領域が不足すると処理速度が遅くなったり、誤作動を起こしたりします。その結果、青い画面が表示されることがあります。

さらに、パソコンに「悪さをする侵入者」、つまりコンピュータウイルスが入り込んだ場合も、青い画面が発生することがあります。ウイルスはパソコンのシステムを破壊したり、誤作動を起こさせたりするため、青い画面だけでなく、様々な問題を引き起こす可能性があります。

このように、青い画面が発生する背景には、部品の故障、制御手順の破損、記憶領域の不足、ウイルスの侵入など、様々な原因が考えられます。これらの原因が複雑に絡み合っている場合もあり、青い画面の発生源を特定することは容易ではありません。まるで名探偵のように、様々な手がかりを元に原因を突き止める必要があるのです。

| カテゴリ | 原因 | 解説 | 例え |

|---|---|---|---|

| ハードウェア | 物理的な破損・接触不良 | パソコンの部品(電子回路、記憶装置など)に物理的な問題が発生 | 人間の骨折や神経の不調 |

| ソフトウェア | 制御手順の破損 | 装置を動かすための指示書のような情報が壊れている | 指示書の内容が壊れて装置を正しく制御できない |

| リソース | 記憶領域の不足 | パソコンの作業領域が不足している | 作業机が狭くて作業効率が落ちたりミスをしたりする |

| セキュリティ | ウイルスの侵入 | コンピュータウイルスがシステムを破壊したり誤作動を起こさせる | 悪さをする侵入者 |

エラーメッセージの解読

画面が青くなって動かなくなる現象は、誰もが一度は経験する困りものです。この時、画面には青色の背景に白い文字で様々な情報が表示されます。これをよく見てみると、問題解決のヒントが隠されています。

まず数字とアルファベットが組み合わされた「誤り番号」に注目しましょう。これは「0x」で始まる特殊な書き方で表されます。この番号一つ一つが、発生した問題の種類を示す重要な手がかりです。例えば、「0x00000001」といった番号が表示されているとします。この番号を控えておくことで、後から問題の原因を特定しやすくなります。

また、誤り番号だけでなく、画面には問題の内容を示す文章も表示されます。例えば、「記憶装置に問題が発生しました」といった文章です。これは誤り番号だけでは分からない詳細な情報を与えてくれます。問題が発生した場所や、どのような種類の誤りなのかが分かる場合もあります。これらの情報は、問題の原因究明に役立つだけでなく、解決策を見つけるためにも重要です。

これらの情報をもとに、情報を集める手段を使って調べたり、詳しい人に相談することで、解決策が見つかるかもしれません。しかし、仕組みをよく知らない人が自己流で解決しようとすると、状況を悪化させる危険性があります。そのため、専門家の助言を受けるか、指示に従って操作することが大切です。焦らず、画面に表示された情報を正しく理解し、適切な行動をとるようにしましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 画面の状態 | 青色の背景に白い文字で情報が表示 |

| 誤り番号 | 0xで始まる数字とアルファベットの組み合わせ (例: 0x00000001) 問題の種類を示す重要な手がかり |

| 問題の内容を示す文章 | 例: “記憶装置に問題が発生しました” 問題の詳細な情報を提供 |

| 解決策 |

|

| 注意点 | 自己流の解決は危険 専門家の指示に従う |

具体的な対策

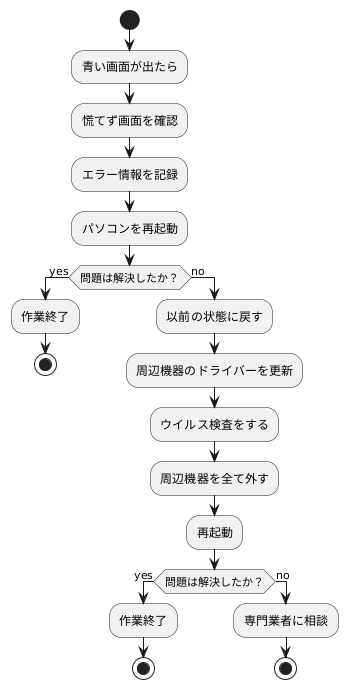

青い画面が表示された場合、まずは慌てず、画面をよく見て何が起きているか確認することが大切です。画面に表示されているエラーの文章や番号は、原因究明の手がかりとなるため、書き留めておきましょう。それから、パソコンを再起動してみましょう。たいていの場合、再起動で問題は解決します。

しかし、再起動後も青い画面が何度も出てしまう場合は、何か重大な問題が隠れているかもしれません。パソコンを以前の状態に戻す機能を使って、問題発生前の状態に戻してみるのは有効な手段の一つです。また、周辺機器を制御する部品の最新版を導入したり、悪いプログラムがないか検査したりすることで、問題が解決することもあります。

もしパソコンに何かを繋いでいる場合は、一度全て外してみましょう。周辺機器の不具合が原因で青い画面が表示されることもあります。プリンターや外付けの記憶装置、その他接続しているものがあれば、全て取り外した状態でパソコンを起動してみてください。それでも青い画面が出る場合は、パソコン本体に問題がある可能性が高いです。

パソコン内部の部品に問題がある場合は、自分自身で修理するのは危険です。パソコンの修理に詳しい業者に相談することをお勧めします。業者に相談する際は、青い画面に表示されたエラーの文章や番号を伝えると、スムーズに原因を特定してもらうことができます。また、どのような時に青い画面が表示されるのか、できるだけ詳しく説明することで、より早く問題解決に繋がるでしょう。自分で解決しようと無理せず、専門家の力に頼ることも時には重要です。

発生を防ぐには

青い画面、いわゆるブルースクリーンは、パソコン利用者にとって悩みの種です。この画面が出てしまうと、作業中のデータが失われる可能性があり、大変困ります。ですが、普段から少し注意を払うことで、この青い画面の発生を抑えることができます。

まず、パソコンの中身をきれいに保つことが大切です。例えるなら、部屋を掃除するのと同じです。目に見えるゴミだけでなく、目に見えない小さなゴミもパソコンの中には溜まっていきます。これを掃除してくれるのがウイルス対策ソフトです。定期的にウイルス検査をすることで、パソコンの中を清潔に保ち、青い画面の発生を防ぎましょう。

次に、パソコンの温度管理も重要です。パソコンは長時間使用すると熱くなります。人間と同じように、パソコンも熱くなると調子が悪くなります。パソコン内部の温度が高くなりすぎると、青い画面が表示される原因となることがあります。ですから、パソコンの設置場所を風通しの良い場所にしたり、冷却ファンを使うなどして、パソコンの温度を適切に保ちましょう。

パソコンの部品を最新の状態に保つことも大切です。部品を最新のものに更新することで、パソコンの動作が安定し、青い画面の発生を予防できます。これは、家の電化製品を新しいものに取り替えるようなものです。新しい製品は性能が良く、故障しにくいことが多いですよね。パソコンも同じで、部品を最新の状態にすることで、より安定して動作するようになります。

そして、信頼できるものだけをパソコンに入れるようにしましょう。怪しい来訪者を知らない家に招き入れないのと同じように、信頼できないソフトをパソコンにインストールするのは危険です。信頼できる提供元からのみソフトをインストールし、怪しいサイトにはアクセスしないようにすることで、青い画面の発生リスクを減らすことができます。

最後に、大切なデータは定期的に別の場所に保存しておきましょう。これは、万が一、火事などで家が燃えてしまった場合に備えて、大切なものを別の場所に保管しておくのと同じです。青い画面が発生してデータが消えてしまっても、別の場所に保存しておけば、データを取り戻すことができます。日頃からこまめなデータの保存を心掛けましょう。

| 対策 | 説明 | 例え |

|---|---|---|

| ウイルス対策ソフトの使用 | 定期的なウイルス検査でパソコン内を清潔に保つ | 部屋の掃除 |

| パソコンの温度管理 | 冷却ファンを使用する、風通しの良い場所に設置する | 人間が暑くなると調子が悪くなる |

| パソコンの部品更新 | 部品を最新の状態に更新 | 家の電化製品を新しいものに取り替える |

| 信頼できるソフトのみインストール | 信頼できる提供元からのみソフトをインストール、怪しいサイトにアクセスしない | 怪しい来訪者を知らない家に招き入れない |

| データのバックアップ | 大切なデータを定期的に別の場所に保存 | 火事に備えて大切なものを別の場所に保管 |

まとめ

突然画面が真っ青になり、白い文字が浮かび上がる現象、いわゆる「青画面」は、パソコン使用者にとって、大変困った問題です。この青画面は、パソコンが深刻なエラーに遭遇した際に表示される緊急停止信号のようなものです。画面にはエラーコードや専門用語が表示されることが多く、何が起きたのか理解するのは難しいかもしれません。ですが、慌てずに落ち着いて対処すれば、被害を少なくできる可能性があります。

この記事では、青画面発生時の対処法と、その予防策について解説しました。青画面が出た場合は、まず画面に表示されているエラーコードやメッセージをメモしておきましょう。これは、後々、問題の原因を特定するのに役立ちます。パソコンが再起動した場合、再起動後にエラーメッセージが表示されるか確認してみてください。これらの情報は、インターネットで検索したり、専門家に相談する際に必要となります。

日頃からパソコンの状態を良好に保つことも重要です。定期的にシステムの更新プログラムを適用し、重要なデータはこまめに外部記憶装置に保存する習慣をつけましょう。また、信頼できるウイルス対策ソフトを導入し、常に最新の状態に保つことも大切です。

これらの対策を講じても青画面の発生が続く場合、もしくはご自身で対処するのが難しいと感じる場合は、無理せず専門家に相談しましょう。パソコン修理業者やメーカーのサポートセンターなどに連絡し、状況を説明することで、適切なアドバイスや修理対応を受けられます。早期の対応が、データの消失や更なる不具合の発生を防ぐ鍵となります。落ち着いて対処し、快適なパソコン環境を維持しましょう。

| 状況 | 対処法 | 予防策 |

|---|---|---|

| 青画面発生時 |

|

|

| 青画面が続く、または自身で対処困難な場合 | 専門家(パソコン修理業者、メーカーサポート等)に相談 |