CMYK:色の表現方法

ITの初心者

先生、『CMYK』って、よく聞くんですけど、何のことかよくわからないんです。教えてください。

ITアドバイザー

『CMYK』は、色の作り方の一つで、青緑、赤紫、黄、黒の四つの色を混ぜ合わせて、色々な色を作る方法のことだよ。印刷物やパソコンで絵を描くときによく使われているんだ。

ITの初心者

四つの色だけで、たくさんの色が作れるんですか?不思議ですね。

ITアドバイザー

そうなんだ。たとえば、青緑と黄を混ぜると緑色になるし、青緑と赤紫を混ぜると青色になる。これらの色を色々な割合で混ぜ合わせることで、たくさんの色を表現できるんだよ。絵の具とは少し違う色の混ざり方をするんだね。

CMYKとは。

色の表現方法のひとつである『CMYK』という情報技術用語について説明します。この表現方法は、カラー印刷やカラー印刷に使うソフトウェアなどで使われています。青緑、赤紫、黄、黒の四つの色を混ぜ合わせることで、様々な色を作り出します。『CMYK』はそれぞれの色の英語名、つまり『シアン(青緑)』『マゼンタ(赤紫)』『イエロー(黄)』『キープレート(印刷版)』の頭文字をとって名付けられました。『CMYK色空間』、『CMYKカラースペース』、『CMYKカラーモデル』と呼ばれることもあります。

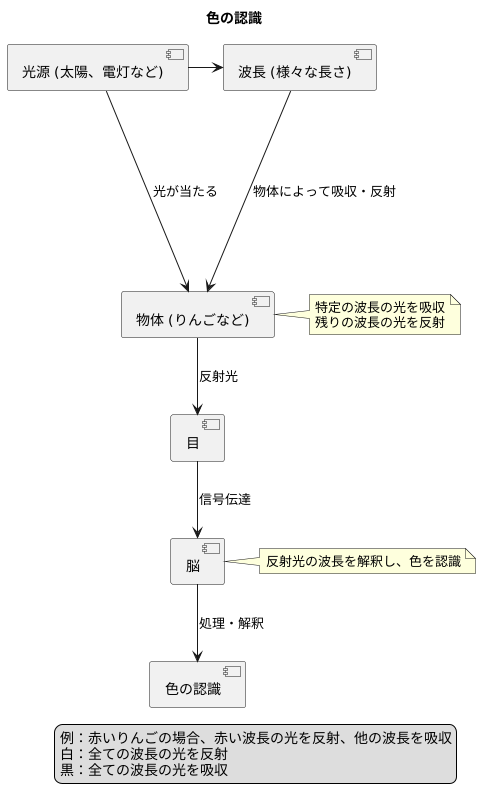

色の仕組み

私たちは日常生活の中で、様々な色に囲まれて暮らしています。洋服や食べ物、そして自然の景色など、実に多くのものが色を持っていると言えるでしょう。では、一体どのようにして私たちは色を認識しているのでしょうか。色は、光と物体の相互作用によって生まれる現象です。

太陽や電灯などから発せられた光は、様々な長さの波を含んでいます。この波の長さの違いが、色の違いを生み出します。光が物体に当たると、物体はその表面で特定の波長の光を吸収し、残りの波長の光を反射します。この反射された光が私たちの目に届き、脳で処理されることで、私たちは色を認識するのです。

例えば、赤いりんごを見てみましょう。りんごは赤い波長の光を反射し、他の波長の光は吸収しています。そのため、私たちの目にはりんごが赤く見えるのです。もし、全ての波長の光を反射する物体があれば、それは白く見えます。逆に、全ての波長の光を吸収する物体は、黒く見えるでしょう。

このように、物体がどの波長の光を反射し、どの波長の光を吸収するかは、その物体の材質や表面の状態によって決まります。同じりんごでも、熟しているものと熟していないものでは、反射する光の波長が微妙に異なるため、色の見え方も変わってきます。

この色の仕組みを理解することは、印刷物や画面上で色を再現する上で非常に大切です。印刷では、インクを使って特定の波長の光を反射するように紙の表面を調整することで色を作り出します。画面上では、光の三原色と呼ばれる赤、緑、青の光を混ぜ合わせることで、様々な色を表現しています。これらの技術は、色の仕組みを巧妙に利用することで、私たちの生活をより豊かで彩りあるものにしてくれていると言えるでしょう。

色の作り方

色の世界は実に豊かで、私たちの生活に彩りを与えています。色の表現には様々な手法がありますが、大きく分けて二つの方法があります。一つは光を混ぜ合わせて色を作り出す「加法混色」です。テレビやパソコン、スマートフォンの画面など、光を発する装置で色を表現する際に用いられています。この加法混色では、赤・緑・青の三色の光が基本となります。これらの光を様々な割合で混ぜ合わせることで、無限に近い色を作り出すことができます。例えば、赤と緑を混ぜると黄色、赤と青を混ぜると紫、緑と青を混ぜると水色になり、三色全てを混ぜ合わせると白になります。光は混ぜれば混ぜるほど明るくなるため、三原色を全て混ぜると白になるのです。

もう一つの方法は、色材を混ぜ合わせて色を作り出す「減法混色」です。絵の具や印刷インク、染料などがこれに当たります。子供の頃に絵の具で遊んだ経験を思い出してみてください。赤と青を混ぜると紫、赤と黄色を混ぜると橙、黄色と青を混ぜると緑になります。そして、多くの色を混ぜていくと最終的には黒に近づいていきます。これは、色材が光を吸収する性質を持っているためです。混ぜ合わせる色材が増えるほど、吸収される光の量が増え、最終的にはほとんどの光を吸収して黒く見えるようになります。印刷物では、シアン(青緑)、マゼンタ(赤紫)、イエロー(黄)、そして黒(ブラック)の四色のインクを使って色を表現します。この四色を組み合わせることで、写真のような繊細な色の表現も可能になります。

このように、色の作り方は光の扱い方によって大きく異なります。加法混色は光を足し算し、減法混色は光を減らすことで色を作り出しているのです。私たちの身の回りにある様々な色は、この二つの方法によって表現されていることを意識してみると、色の世界がより深く理解できるでしょう。

| 項目 | 加法混色 | 減法混色 |

|---|---|---|

| 原理 | 光を混ぜ合わせる | 色材を混ぜ合わせる |

| 用途 | テレビ、パソコン、スマートフォン画面など | 絵の具、印刷インク、染料など |

| 三原色 | 赤、緑、青 | シアン、マゼンタ、イエロー |

| 色の変化 | 混ぜるほど明るくなる | 混ぜるほど暗くなる |

| 全て混ぜた結果 | 白 | 黒 |

| その他 | 印刷では黒(K)インクも使用 |

CMYKの仕組み

色の世界は奥深く、様々な方法で表現されます。その中でも、印刷物でよく使われるのが「CMYK」と呼ばれる色の作り方です。CMYKとは、「減法混色」という色の混ぜ合わせ方を利用しています。減法混色とは、色を重ねるごとに光を吸収し、最終的に見える色が暗くなっていく色の作り方です。

CMYKは、4つの色の頭文字から名付けられています。4つの色とは、「シアン(青緑)」、「マゼンタ(赤紫)」、「イエロー(黄)」、そして「ブラック(黒)」です。シアン、マゼンタ、イエローの3色を全て混ぜ合わせると、理論上では黒になるはずです。しかし、現実には、インクの性質上、完全な黒にはなりません。そこで、より濃い黒を表現するために、ブラックのインクが加えられています。

これらの4色は、印刷の際にインクとして使われます。印刷機は、これらのインクを紙に少しずつ重ねていくことで、多様な色を作り出します。例えば、鮮やかなオレンジ色は、マゼンタとイエローのインクを混ぜることで表現できます。また、落ち着いた緑色は、シアンとイエローを混ぜることで表現できます。このように、CMYKは色の三原色であるシアン、マゼンタ、イエローと、黒を表現するブラック(Key plateのK)で構成されているため、幅広い色を再現することが可能です。

CMYKは、新聞、雑誌、チラシなど、私たちの身の回りにある多くの印刷物で使われています。カラー印刷の現場では欠かせない、重要な色の表現方法と言えるでしょう。写真やイラストなど、様々な色の表現を可能にするCMYKは、印刷技術の進化と共に、今後も私たちの色鮮やかな世界を支えていくことでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 色の作り方 | 減法混色(色を重ねるごとに光を吸収し、暗くなる) |

| CMYK | シアン(Cyan)、マゼンタ(Magenta)、イエロー(Yellow)、ブラック(Black/Key plate)の4色の頭文字 |

| シアン | 青緑 |

| マゼンタ | 赤紫 |

| イエロー | 黄 |

| ブラック | 黒(完全な黒を表現するために追加) |

| 用途 | 新聞、雑誌、チラシなど様々な印刷物 |

| 色の表現方法 | シアン、マゼンタ、イエローの3色とブラックを混ぜ合わせて多様な色を表現 |

他の色の表現方法との違い

色の世界は実に奥深く、表現方法も様々です。印刷物でよく使われるCMYK以外にも、多様な方法で色を表現することができます。例えば、パソコンやスマホの画面で色を表示する際には、RGBという表現方法が用いられています。RGBは、赤、緑、青の三色の光を混ぜ合わせることで色を作り出します。光を重ねるほど明るくなるため、加法混色と呼ばれています。

一方、CMYKはシアン、マゼンタ、イエロー、黒の四色のインクを用います。白い紙にインクを重ねることで色を作り、インクを重ねるほど色は暗くなっていきます。これを減法混色といいます。

RGBとCMYKでは色の表現方法が根本的に異なるため、同じ色を指定しても画面表示と印刷物では色の見え方が異なる場合があります。例えば、鮮やかな青色をRGBで設定し、それをCMYKに変換して印刷すると、画面で見た時よりも少し暗い青色になることがあります。これは、光とインクでは色の作り方が違うため、色の範囲(色域)が異なることが原因です。

また、色の表現方法の違いは色の再現性にも影響します。RGBは光の三原色で幅広い色を表現できますが、CMYKはインクの四色で表現するため、RGBで表現できる全ての色を再現することはできません。特に明るい色や鮮やかな色は、CMYKでは再現が難しい場合があります。

デザインや印刷の作業を行う際には、これらの色の表現方法の違いを理解しておくことが重要です。画面上で美しく見えるデザインも、印刷すると色がくすんでしまう可能性があります。そのため、デザインの段階から印刷方法や使用するインクを考慮し、色の調整を行う必要があります。適切な色の表現方法を選択することで、意図した通りの色を再現し、より質の高い作品を作り上げることができるでしょう。

| 項目 | RGB | CMYK |

|---|---|---|

| 使用デバイス | パソコン、スマホ画面 | 印刷物 |

| 色の表現方法 | 赤、緑、青の光を混ぜる(加法混色) | シアン、マゼンタ、イエロー、黒のインクを重ねる(減法混色) |

| 色の変化 | 重ねるほど明るくなる | 重ねるほど暗くなる |

| 色域 | 広い | RGBより狭い |

| 再現性 | 幅広い色を表現可能 | RGBで表現できる全ての色を再現できない、特に明るい色や鮮やかな色が難しい |

CMYKの活用例

色の表現方法の一つであるシアン、マゼンタ、イエロー、黒の頭文字をとったシーエムワイケーは、印刷物を作る上で欠かせない存在です。

私たちの身の回りにある印刷物、例えばお店でもらうチラシや街中に貼ってあるポスター、駅などで販売されている雑誌や本など、ほとんどがシーエムワイケーで色付けされています。これらの印刷物は、基本的にシアン、マゼンタ、イエロー、黒の四つのインクを重ねて印刷することで、多様な色を表現しています。

印刷会社に印刷を依頼する場合、データはシーエムワイケー形式で作成する必要があります。これは、印刷機がシーエムワイケーのインクを使用しているためです。もし、他の形式、例えばパソコンの画面表示でよく使われるアールジービー形式でデータを作成してしまうと、画面で見た色と印刷物の色が異なってしまう可能性があります。そのため、印刷会社にデータを入稿する際は、必ずシーエムワイケー形式でデータを作成することが重要です。

近年では、家庭用印刷機でもシーエムワイケーに対応した機種が増えてきています。以前は、家庭用印刷機では再現できない色も多く、色の鮮やかさや正確さにおいては、印刷会社に依頼する方が優れていました。しかし、技術の進歩により、家庭用印刷機でも高品質なカラー印刷が可能になり、手軽に印刷物を自作できるようになりました。

このように、シーエムワイケーは商業印刷物だけでなく、家庭での印刷においても重要な役割を果たしており、私たちの生活に欠かせない色の表現方法と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| CMYKとは | シアン、マゼンタ、イエロー、黒のインクの頭文字をとった印刷の色の表現方法。 |

| CMYKの用途 | チラシ、ポスター、雑誌、本など、身の回りのほとんどの印刷物で使用されている。 |

| CMYKの仕組み | シアン、マゼンタ、イエロー、黒の4色のインクを重ねて印刷することで多様な色を表現する。 |

| 印刷会社への入稿 | 印刷機がCMYKインクを使用しているため、データはCMYK形式で作成する必要がある。 |

| RGBとの違い | RGBはパソコンの画面表示でよく使われる形式。RGBで作成したデータを印刷すると、画面で見た色と印刷物の色が異なる可能性がある。 |

| 家庭用印刷機 | 近年ではCMYKに対応した機種が増えてきており、高品質なカラー印刷が手軽にできるようになっている。 |

色の大切さ

色は私たちの暮らしを豊かに彩る、なくてはならないものです。毎日の生活の中で、色は様々な情報を伝え、私たちの行動に影響を与えています。例えば、朝、道を渡るとき、信号の色を見ます。赤は止まれ、青は進め、黄色は注意。これらの色は、私たちの安全を守り、交通を円滑に進めるための大切な役割を担っています。また、スーパーで果物や野菜を選ぶときも、色を見て新鮮さを判断します。りんごの赤色、バナナの黄色、ほうれん草の緑色。これらの色は、食品の状態を示す重要な指標となります。

色のもつ力は、商品や企業のイメージにも大きく影響します。会社の看板や商品の包装、広告などに用いられる色は、企業や商品のイメージを伝える重要な役割を果たします。例えば、赤色は活気や情熱を、青色は信頼や冷静さを、緑色は自然や安心感を連想させます。これらの色のイメージを効果的に活用することで、消費者に好ましい印象を与え、購買意欲を高めることができます。

さらに、印刷物や画面表示など、色を扱う専門的な分野では、色の表現方法を理解することが重要です。例えば、シアン、マゼンタ、イエロー、黒の四色で色を表現する方法は、印刷物で広く使われています。これらの色の組み合わせを変えることで、様々な色を再現することができます。色の表現方法を理解し、適切に活用することで、より効果的な情報伝達や表現が可能になります。

このように、色は私たちの生活の様々な場面で重要な役割を果たしています。色の持つ意味や効果を理解し、上手に活用することで、より豊かなコミュニケーションを実現し、より安全で快適な生活を送ることができるでしょう。

| 場面 | 色の役割 | 具体例 |

|---|---|---|

| 日常生活 | 情報伝達、行動への影響 | 信号(赤:止まれ、青:進め、黄:注意)、食品の鮮度(りんごの赤、バナナの黄、ほうれん草の緑) |

| ビジネス | 企業・商品イメージの構築 | 看板、包装、広告(赤:活気・情熱、青:信頼・冷静、緑:自然・安心) |

| 専門分野 | 効果的な情報伝達・表現 | 印刷(CMYK)、画面表示 |