メール受信の要、POPプロトコル

ITの初心者

先生、POPについて教えてください。メールを受信するために使うんですよね?

ITアドバイザー

そうだね。POPはメールサーバーから自分のパソコンにメールを取り出すための決まり事のようなものだよ。郵便局に例えると、郵便局に届いた手紙を自分で取りに行くようなイメージだね。

ITの初心者

なるほど。じゃあ、今はPOP3っていうのが使われているんですか?

ITアドバイザー

その通り。POP3はPOPを改良したものなんだ。より便利で安全にメールを取り出せるように進化しているんだよ。

POPとは。

コンピューターやインターネットで使われる言葉、『ピーオーピー』(電子メールを受け取るための手順のこと。利用者のための電子メールを保管しているメールサーバーから、電子メールを取り出す時に使われます。今は、ピーオーピーを改良した手順であるピーオーピースリーと、それに対応したピーオーピースリーサーバーが広く使われています。これは、『ポストオフィスプロトコル』の頭文字をとったものです。)について説明します。

プロトコルの概要

電子手紙のやり取りは、今の世の中では欠かせないものとなっています。そのやり取りの中で、受け取る部分を支えている大切な仕組みの一つに、POPという仕組みがあります。正式には「郵便配達局の仕組み」と呼ばれ、名前の通り、郵便配達局のようにサーバーに保管されている電子手紙を利用者の機械へと届ける役割を担っています。この仕組みを使うことで、手紙を受け取るサーバーに接続し、自分宛ての手紙を自分の機械に落としてくることができます。そのため、サーバーに繋がっていなくても、つまり、インターネットに繋がらなくても、手紙を読むことができるのです。これは、まるで郵便配達局に預けられた手紙を受け取るような感覚です。

このPOPという仕組みは、インターネットが広く使われるようになる前から存在し、電子手紙の普及と共に発展してきました。古くからある仕組みですが、現在でも世界中で広く使われており、電子手紙を使う上で無くてはならないものとなっています。例えば、家庭のパソコンやスマートフォンなどで電子手紙を受け取る場合、この仕組みが使われていることがよくあります。インターネットが普及した現代社会においても、その役割は変わらず重要であり、多くの人々に利用されています。

POPという仕組みを使う一番の利点は、インターネットに接続していなくても、自分の機械に保存された手紙を読むことができるという点です。また、サーバーに保存されている手紙を自分の機械に移動させるので、サーバーの容量を節約できるという利点もあります。しかし、手紙を自分の機械に移動させてしまうため、他の機械で同じ手紙を読むことができないという欠点もあります。複数の機械で同じ手紙を読みたい場合は、他の仕組みを使う必要があります。このように、POPという仕組みには利点と欠点の両方があるので、自分の使い方に合った仕組みを選ぶことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 正式名称 | 郵便配達局の仕組み |

| 役割 | サーバーに保管されている電子手紙を利用者の機械へと届ける |

| 動作 | サーバーに接続し、自分宛ての手紙を自分の機械にダウンロード |

| 利点 |

|

| 欠点 | 他の機械で同じ手紙を読むことができない |

| その他 |

|

進化の歴史

電子手紙を受け取るための決まり事であるPOP(ピーオーピー)は、長い時間を掛けて少しずつ変化し、より良いものへと改良されてきました。いくつもの版を重ね、今、広く使われているのはPOP3(ピーオーピースリー)と呼ばれるものです。

初期のPOPは、手紙を受け取るという基本的な機能しか備えていませんでした。そのため、安全面で不安があり、また、手紙の整理や管理も難しかったのです。しかし、技術の進歩と共に、POPも進化を遂げました。POP2(ピーオーピーツー)では、いくらか使い勝手が良くなりましたが、まだ十分とは言えませんでした。

そして、現在主流となっているPOP3が登場しました。POP3では、安全に手紙を受け取ることができる仕組みが取り入れられました。これにより、他人に手紙の内容を盗み見られる危険性が大幅に減りました。また、手紙をサーバーに残しておくか、自分の機械に取り込むかなど、様々な選択肢が用意され、使い勝手も格段に向上しました。

このように、POPは時代と共に進化し、安全で便利な情報伝達の手段として欠かせないものとなりました。この進化は、インターネット全体の安全性を高め、人々が安心して情報交換を行うことができる環境を築く上で、大きな役割を果たしました。今後も技術の進歩に合わせて、POPは更なる進化を遂げ、より安全で便利な通信を実現していくことでしょう。例えば、現在開発が進められている新しい仕組みでは、手紙の送受信をより速く、より確実に行うことができるようになるでしょう。このように、POPを取り巻く技術は常に進化し続けており、私たちの生活をより豊かに、より便利にしてくれると期待されています。

| バージョン | 説明 |

|---|---|

| 初期のPOP | 基本的な手紙の受信機能のみ。安全性に不安があり、整理や管理も困難。 |

| POP2 | 使い勝手はいくらか向上したが、まだ十分ではなかった。 |

| POP3 | 安全な手紙の受信が可能になり、サーバーへの手紙の保存やローカルへのダウンロードなど、選択肢が増加。現在主流のバージョン。 |

仕組みと動作

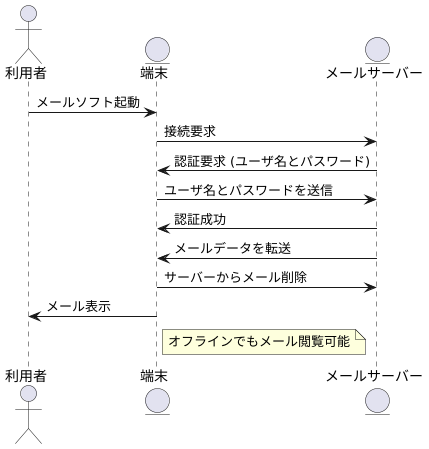

電子郵便を受信するための方法の一つであるPOP3は、比較的簡単な仕組みで動いています。まず、利用者が携帯電話やパソコンといった端末で電子郵便ソフトを起動し、電子郵便サーバーに接続を試みます。この時、サーバーは利用者が誰なのかを確認するために、利用者名とパスワードといった情報の入力を求めます。これが認証と呼ばれる手順です。利用者が入力した情報が正しければ、認証は成功し、サーバーに保管されている電子郵便が利用者の端末に転送されてきます。

この転送方法は、サーバーにある電子郵便をまるごと利用者の端末に写し取り、その後、サーバーからは削除するというものです。つまり、電子郵便の実体は利用者の端末に保存されることになります。このように、電子郵便を自分の端末に保存することで、インターネットに接続していない状態でも、いつでも好きな時にメールを読むことができるようになります。これは、インターネットに常時接続できない環境にいる利用者にとって、とても便利な機能です。

例えば、通勤電車の中など、インターネットへの接続が不安定な場所でも、事前に受信しておいた電子郵便を読むことができます。また、自宅のパソコンに電子郵便を保存しておけば、外出先で同じ電子郵便を読みたい場合、改めてサーバーに接続して受信し直す必要はありません。このように、POP3は電子郵便を端末に保存することで、オフライン環境での閲覧を可能にし、利便性を高めているのです。POP3は、このような分かりやすい仕組みで、私たちの電子郵便のやり取りを支えている、大切な技術の一つです。

利点と欠点

手紙を受け取るようなものだと考えると、POP3の仕組みが分かりやすいかもしれません。一度郵便局から自宅に手紙を持ち帰ったら、郵便局の保管箱からは手紙が無くなりますよね。POP3も同様に、インターネットに接続した機器でメールを読む時に、サーバーから自分の機器にメールをダウンロードします。そして、ダウンロードが終わるとサーバーからはメールが削除されます。

この仕組みには大きな利点があります。インターネットに接続していなくても、ダウンロード済みのメールはいつでも読むことができます。まるで、自宅に持ち帰った手紙を好きな時に読むことができるのと同じです。電車での移動中や電波の届きにくい山奥で作業をする際にも、メールを確認できるのは大変便利です。

しかし、POP3には欠点もあります。自宅のパソコンでメールを読んだ後、外出先でスマートフォンでも同じメールを読みたい時、既にサーバーからメールは削除されているので読むことができません。また、自宅のパソコンが故障して保存されていたメールが消えてしまった場合、復元は難しくなります。まるで、自宅に持ち帰った大切な手紙をうっかり無くしてしまった時のようなものです。POP3を使う場合は、重要なメールを別の場所に書き写しておく、写真を撮影しておくなど、自分で保管しておく工夫が必要になります。

このように、POP3は手軽で便利な反面、複数の機器でメールを読むのが難しく、メール紛失のリスクもあるという性質を持っています。そのため、POP3を使うかどうかは、メールを読む環境やメールの重要度によって慎重に検討する必要があります。例えば、一つの機器でしかメールを読まない、あるいは重要性の低いメールが多いという場合は、POP3は良い選択と言えるでしょう。反対に、複数の機器でメールを読みたい、重要なメールが多いという場合は、POP3以外の方法を検討した方が良いでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 仕組み | サーバーから機器にメールをダウンロードし、サーバーからは削除する。郵便局から手紙を持ち帰るイメージ。 |

| 利点 | インターネットに接続していなくてもダウンロード済みのメールを読める。 |

| 欠点 | 複数の機器で同じメールを読むのが難しい。メール紛失のリスクがある。 |

| メリットがあるケース | 一つの機器でしかメールを読まない、重要性の低いメールが多い場合。 |

| デメリットがあるケース | 複数の機器でメールを読みたい、重要なメールが多い場合。 |

他のプロトコルとの比較

電子手紙を受け取るための手段には、様々な方法があります。よく知られているPOP3以外にも、IMAPと呼ばれる方法があります。それぞれに良さがあり、自分に合った方法を選ぶことが大切です。POP3は、電子手紙を自分の機器に取り込んで読む方法です。インターネットにつながっていない状態でも読むことができます。例えば、移動中に通信できない場所でも、事前に受信しておいた電子手紙を読むことができます。また、全ての電子手紙を自分の機器で管理できるので、必要な電子手紙だけを保存したり、不要な電子手紙を削除したりといった整理がしやすいという利点もあります。ただし、機器に保存できる容量の範囲内でしか電子手紙を管理できないため、大きな添付ファイル付きの電子手紙をたくさん受信すると、機器の容量がいっぱいになってしまうこともあります。

一方、IMAPは、電子手紙をサーバーに保管したまま、必要な時に読んで確認する方法です。サーバーに保管されている電子手紙を読むため、インターネットにつながっている必要があります。常に最新の情報を確認できること、そして、複数の機器で同じ電子手紙を読めることが大きな利点です。例えば、自宅の機器と持ち運び用の機器の両方で同じ電子手紙を読みたい場合、IMAPを使うと便利です。自宅の機器で読んだ電子手紙を、持ち運び用の機器でも読むことができます。また、サーバーに電子手紙が保管されているため、機器の容量を気にする必要がない点もメリットです。受信した電子手紙はサーバーに保存されるため、機器の容量がいっぱいになる心配がありません。このように、POP3とIMAPはそれぞれ異なる特徴を持っています。電子手紙を読む頻度や、使う機器の数、添付ファイルの大きさなど、自分の使い方に合わせて、最適な方法を選びましょう。

| 項目 | POP3 | IMAP |

|---|---|---|

| 電子手紙の保管場所 | 自分の機器 | サーバー |

| インターネット接続の必要性 | 不要(受信後) | 必要 |

| オフライン閲覧 | 可能 | 不可能 |

| 複数機器での閲覧 | 不可 | 可能 |

| 機器容量への影響 | あり | なし |

| メリット | オフライン閲覧可能、機器で電子手紙を管理しやすい | 複数機器での閲覧可能、機器の容量を気にしなくて良い、常に最新の情報を確認できる |

| デメリット | 機器の容量制限がある | インターネット接続必須 |

まとめ

電子手紙を受け取るための大切な手段の一つに、POP3と呼ばれるものがあります。POP3は、電子手紙を読み出すことに特化したシンプルな仕組みです。インターネットに接続した状態で、サーバーに保管されている電子手紙を自分の機器に取り込み、その後はインターネットから切断しても読むことができます。まるで手紙を郵便受けから取り出すように、サーバーから電子手紙を受け取るイメージです。

POP3の利点は、インターネット接続なしで電子手紙を読めること、そして仕組みが単純で扱いやすいことです。移動中やインターネットに接続できない環境でも、事前に受信した電子手紙を確認できます。また、設定も比較的簡単なので、手軽に利用できます。

一方で、POP3には複数の機器で電子手紙の内容を同じ状態に保つことが難しいという側面もあります。例えば、自宅の機器で電子手紙を読んだ後、外出先の機器で同じ電子手紙を開こうとすると、既読かどうかなどの状態が同期されません。POP3は、基本的にサーバーから電子手紙を取り込んで自分の機器で管理する仕組みなので、複数の機器で同じ電子手紙の内容を共有するには、それぞれの機器で同じ設定を行うか、手動で電子手紙を転送する必要があります。

常に最新の電子手紙の状態を複数の機器で共有したい場合は、IMAPと呼ばれる別の仕組みを使うと便利です。IMAPは、サーバーに電子手紙を保管したまま、複数の機器で同じ内容を見ることができる仕組みです。IMAPであれば、自宅の機器で読んだ電子手紙は、外出先の機器でも既読として表示されます。

このように、POP3とIMAPはそれぞれ異なる特徴を持っています。電子手紙をどのように利用したいか、自分の使い方に合った仕組みを選ぶことが大切です。オフラインでの閲覧を重視するならPOP3、複数の機器での同期を重視するならIMAPといったように、それぞれの長所と短所を理解し、自分に最適な方法を選びましょう。電子手紙は、今やなくてはならない連絡手段です。その仕組みを理解することで、より快適に利用できるようになります。この記事が、POP3への理解を深めるためのお役に立てれば幸いです。

| 項目 | POP3 | IMAP |

|---|---|---|

| 仕組み | サーバーから機器にメールを取り込む | サーバーにメールを保管し、複数の機器でアクセス |

| インターネット接続 | 受信時のみ必要 | 閲覧時に必要 |

| 複数機器での同期 | 不可 | 可能 |

| 利点 | オフライン閲覧可能、設定が簡単 | 複数機器で最新の状態を共有 |

| 欠点 | 複数機器での同期が難しい | 閲覧時にインターネット接続が必要 |

| 適した利用シーン | オフラインでの閲覧を重視する場合 | 複数機器での同期を重視する場合 |