NASで快適なデータ管理を実現

ITの初心者

先生、『NAS』ってよく聞くんですけど、何のことかよくわからないんです。教えてもらえますか?

ITアドバイザー

NASは、ネットワークにつながった外付けの記憶装置だよ。パソコンやスマホからネットワークを通じてアクセスして、ファイルを保存したり読み出したりできるんだ。

ITの初心者

なるほど。じゃあ、外付けハードディスクと同じようなものですか?

ITアドバイザー

似ているけど、NASはネットワークに直接つながる点が大きな違いだね。だから、複数のコンピューターやスマホから同時にアクセスして、ファイルを共有することができるんだよ。外付けハードディスクは、普通は一つの機器にしかつなげないからね。

NASとは。

コンピューター同士がつながる仕組みの中で使える、外付けの記憶装置である『ナス』について説明します。『ナス』は、たくさんの情報を保存できる装置(ハードディスク)と、コンピューター同士をつなぐ装置(イーサネット)が一緒になったものです。会社の事務所や家庭の中など、小さなネットワークにつながることで、保存した情報を他のコンピューターと共有するための特別な機能を提供します。これは、『ネットワーク接続ストレージ』を略した言葉です。

はじめに

近年、写真や動画、音楽、仕事の書類といった電子データの大切さは増すばかりです。パソコンや携帯電話にこうした様々な電子資料を保存していますが、これらの機器の記憶容量には限界があり、あっという間に満杯になってしまうことも珍しくありません。そこで、大きな注目を集めているのがNASです。NASとは、ネットワーク接続記憶装置の略で、複数の機器から同時に接続できる記憶装置です。

NASを使うことで、大容量の電子資料を安全に保管し、パソコンや携帯電話、タブレットなど、複数の機器から手軽に利用できるようになります。例えば、家族で旅行に行ったときの写真や動画をNASに保存しておけば、家族全員がいつでもどこでも閲覧できます。また、仕事の書類をNASに保存しておけば、自宅のパソコンからも会社のパソコンからもアクセスできるため、仕事の効率も上がります。

NASには、様々な大きさや機能があります。記憶容量は、数テラバイトのものから数十テラバイトのものまで様々です。また、データの読み書き速度や接続方法、消費電力なども機種によって異なります。NASを選ぶ際には、保存したいデータの量や利用目的、予算などを考慮することが大切です。

NASは、単なる記憶装置ではなく、様々な機能を備えています。例えば、自動でデータの複製を作る機能や、インターネットを通じて外部からアクセスできる機能などがあります。これらの機能を活用することで、データの消失や盗難のリスクを減らし、より安全にデータを管理できます。

この記事では、これからNASを導入しようと考えている方のために、NASの仕組みや利点、選び方、使い方などを分かりやすく説明していきます。NASを導入することで、電子資料の保管や管理が格段に楽になり、日々の生活や仕事がより便利になるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| NASとは | ネットワーク接続記憶装置。複数の機器から同時に接続できる記憶装置。 |

| メリット |

|

| 種類 | 記憶容量、データの読み書き速度、接続方法、消費電力などが異なる機種がある。 |

| 選び方 | 保存したいデータの量、利用目的、予算を考慮する。 |

| 用途例 |

|

仕組み

ネットワークに直接つながる記憶装置、それがネットワーク接続型記憶装置(NAS)です。パソコンや携帯電話と同じように、家庭や職場のネットワークにつながって、データのやり取りを行います。

NASは、家電量販店などでよく見かける箱のような形の専用機器として販売されています。パソコンに詳しくない方でも、説明書に従って簡単に設定し、使い始めることができます。

NASの大きな特徴は、たくさんのデータを保存できることです。NASの内部には、パソコンで使われているものと同じ、記憶するための部品であるハードディスクが複数入っています。ハードディスクを複数入れることで、全体として大きな記憶容量を実現しています。

さらに、複数のハードディスクをうまく組み合わせることで、万が一の故障に備えることもできます。例えば、同じデータを複数のハードディスクに書き込んでおくことで、1つのハードディスクが壊れても、他のハードディスクからデータを取り出すことができます。これは「レイド」と呼ばれる技術で、データを守る上で非常に有効な手段です。

このように、NASは大容量のデータを安全に保存するために最適な機器です。最近では、インターネットを通じて家の外からもアクセスできる機能を持つものも増えており、ますます便利になっています。まるで、自宅に自分専用のデータ保管庫を持っているような感覚で利用できるのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 定義 | ネットワークに直接つながる記憶装置 |

| 接続方法 | 家庭や職場のネットワークに接続 |

| 形状 | 箱型の専用機器 |

| 設定 | 説明書に従って簡単に設定可能 |

| 特徴 | 大容量データ保存可能 |

| 内部構造 | 複数のハードディスク |

| 耐故障性 | RAID技術によるデータ保護 |

| アクセス方法 | インターネット経由でのリモートアクセスも可能 |

利点

情報の入れ物として、大変便利な仕組みがあります。それは、たくさんの情報をしまっておける箱のようなもので、これをネットワークにつないで使うので、名前は「ネットワークに接続された入れ物」という意味になります。この入れ物を使うと、たくさんの良いことがあります。

まず、パソコンや携帯電話の中がいっぱいになって困っている人は、この入れ物に情報を移せば、パソコンや携帯電話の中をすっきりさせることができます。写真や動画、書類など、たくさんの情報をこの入れ物にしまっておけるので、パソコンや携帯電話の空き容量を気にせずに済みます。まるで、大きな倉庫に荷物を預けるようなものです。

次に、家族や職場の仲間と一緒に同じ情報を使いたいときにも、この入れ物は便利です。みんなが同じ入れ物にアクセスできるので、情報を簡単に共有することができます。例えば、家族旅行の写真をみんなで一緒に見たり、職場で資料を共有したりするのも簡単です。まるで、みんなで一緒に使える共有の棚のようなものです。

さらに、この入れ物は、大切な情報を守るためにも役立ちます。万が一、パソコンが壊れてしまったり、携帯電話をなくしてしまったりしても、この入れ物にしまっておいた情報は無事です。自動的に情報を別の場所にも複製してくれるものもあるので、より安心です。まるで、金庫に大切なものを保管するようなものです。

そして、家や職場にいないときでも、この入れ物にしまっておいた情報を使うことができます。インターネットにつながっているパソコンや携帯電話から、いつでもどこでも情報にアクセスできます。まるで、いつでもどこでも荷物を取り出せる、魔法のバッグのようなものです。

| メリット | 説明 | 例え |

|---|---|---|

| 容量不足の解消 | パソコンや携帯電話の容量がいっぱいになっても、情報を移して保存できる。 | 大きな倉庫 |

| 情報共有 | 家族や職場の仲間と簡単に情報を共有できる。 | 共有の棚 |

| データ保護 | パソコンの故障や携帯電話の紛失時にもデータが守られる。自動複製でより安心。 | 金庫 |

| 場所を選ばないアクセス | インターネットにつながっていれば、いつでもどこでも情報にアクセスできる。 | 魔法のバッグ |

選び方

情報の蓄積装置を選ぶ際には、いくつか注意すべき点があります。まず、保管したい情報量に適した大きさの装置を選ぶことが大切です。例えば、写真や動画をたくさん保存したい場合は、数兆バイト以上の容量を持つ装置を選ぶと良いでしょう。

次に、同時に装置を使う人数や目的によっても、最適な装置は変わります。家庭で使う場合は、比較的手頃な価格の装置で十分な場合が多いです。しかし、会社で使う場合は、より高性能な装置が必要となるでしょう。処理速度が速く、多くの接続に対応できる装置を選ぶ必要があります。

情報の安全性を確保することも重要です。万が一装置が故障した場合でも、情報が失われないように、複数の記憶装置に情報を分散して保存する仕組み(RAID機能)が搭載されている装置を選ぶと安心です。また、情報を読み取れないようにする暗号化機能も、情報の安全性を高める上で重要です。これらの安全対策機能が充実した装置を選ぶことで、大切な情報をしっかりと守ることができます。

さらに、装置と他の機器との接続方法も確認しましょう。有線で接続するのか、無線で接続するのかによって、通信速度や安定性が変わります。また、パソコンや携帯端末など、様々な機器と接続できるかも確認しておきましょう。

最後に、使いやすさも重要なポイントです。設定や操作が簡単な装置を選ぶことで、誰でも手軽に利用できます。また、日本語に対応した説明書やサポート体制が整っているかも確認しておくと安心です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 容量 | 保管したい情報量に適したサイズを選ぶ。写真や動画が多い場合は数兆バイト以上。 |

| 同時利用人数/目的 | 家庭用:手頃な価格、会社用:高性能、高速処理、多接続対応 |

| 安全性 | RAID機能、暗号化機能 |

| 接続方法 | 有線/無線、接続機器の種類 |

| 使いやすさ | 設定・操作の簡単さ、日本語説明書/サポート |

設定方法

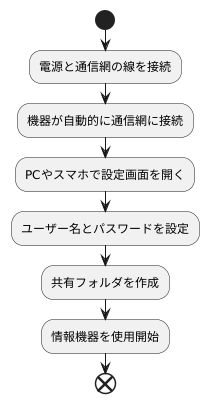

家庭や事務所で使う情報保存機器の設定は、大抵の場合とても簡単です。多くの機器は、電源と通信網をつなぐ線をつなぐだけで、自動的に通信網につながります。線を正しくつないだ後、机上計算機や携帯電話の閲覧画面から機器の設定画面を開きます。設定画面が開けたら、始めの設定を行います。

始めの設定では、まず使う人ごとに名前と暗証番号を決めます。これは、情報機器を安全に使うためにとても大切なことです。名前と暗証番号を決めたら、情報を保存するための場所を作ります。この場所を共有場所に設定すると、通信網につながっている他の機器からも情報を見たり、保存したりできます。共有場所を作るのは、まるで、みんなで使える棚を作るようなものです。

名前と暗証番号の設定と、共有場所の作成が終われば、すぐに情報機器を使い始めることができます。ここまでが、基本的な設定の流れです。もちろん、機器によって細かい設定方法は少しずつ違います。もっと詳しい設定方法を知りたい場合は、それぞれの機器についている説明書をよく読んでください。説明書には、基本的な設定方法以外にも、色々な機能の使い方や、困ったときの対処方法などが詳しく書いてあります。説明書をよく読むことで、情報機器をより安全に、そして便利に使うことができます。

活用事例

ネットワーク接続型記憶装置(NAS)は、様々な場面で役立てることができます。家庭では、家族写真や動画を大切に保管したり、思い出の詰まった音楽を集めた音楽室を作ったり、仕事で使う書類や大切な資料の控えを取っておくなど、様々な用途で利用できます。例えば、家族旅行の際に撮影した写真や動画をNASに保存しておけば、家族みんなでいつでも好きな時に見返すことができます。また、パソコンに保存していた写真や動画をNASに移せば、パソコンの容量を節約することができます。さらに、パソコンの故障時に備えて、大切なデータの控えをNASに取っておけば、万が一の際にも安心です。NASは、まるで家庭内にある大きな図書館のように、家族みんなの大切なデータをまとめて保管し、共有できる便利な装置です。

企業では、部署内での資料の共有や顧客情報の保管、会社の心臓部であるサーバーの控えの作成など、重要な役割を担います。例えば、営業部の社員が作成した提案書をNASに保存しておけば、他の社員もすぐにアクセスして内容を確認することができます。また、顧客情報をNASで一元管理することで、情報の紛失や漏洩のリスクを減らすことができます。さらに、サーバーの故障に備えて、定期的にNASに控えを作成しておけば、事業継続性を確保することができます。NASは、企業にとって、情報の安全な保管と共有を支える、なくてはならない存在です。

近年では、NASを監視記録用の機械として使う事例も増えています。オフィスや店舗に設置した監視カメラの映像をNASに記録することで、防犯対策を強化することができます。また、駐車場の出入りの記録や工場の生産ラインの監視など、様々な場面でNASが活用されています。このように、NASは単なる情報の保管庫ではなく、暮らしや仕事を支える多様な機能を持つ便利な道具と言えるでしょう。

| 利用場面 | 用途例 | メリット |

|---|---|---|

| 家庭 | 家族写真や動画の保管 | 家族みんなでいつでもアクセス可能 |

| 音楽ライブラリの作成 | パソコンの容量節約 | |

| 書類や資料のバックアップ | パソコン故障時のデータ損失防止 | |

| 企業 | 部署内での資料共有 | スムーズな情報共有 |

| 顧客情報の保管 | 情報紛失・漏洩リスク軽減 | |

| サーバーのバックアップ | 事業継続性の確保 | |

| 近年増加中の用途 | 監視カメラ映像の記録 | 防犯対策強化 |