メール受信の仕組み:POP3とは?

ITの初心者

先生、『POP3』って、何ですか? メールと何か関係があるみたいですが、よくわかりません。

ITアドバイザー

そうですね。『POP3』は、メールサーバーから自分のパソコンにメールを受け取るための決まり事のことです。例えるなら、郵便局に届いた手紙を自宅の郵便受けに取りに行くようなものです。

ITの初心者

なるほど。じゃあ、メールを送るときにも『POP3』を使うんですか?

ITアドバイザー

いいえ、メールを送るときは『SMTP』という別の決まり事を使います。『POP3』は受け取るとき、『SMTP』は送るときと、役割が違うんです。手紙で例えるなら、『SMTP』は手紙をポストに投函するようなものですね。

POP3とは。

「情報技術にまつわる言葉、『ピーオーピー3』(電子メールを受け取る際に使う手順のこと。受け取る人のための電子メールを保管しているメールサーバーから、電子メールを取り出す時に使われます。メールを送る時の手順であるエスエムティーピーと共に、多くの電子メールソフトで使われています。ちなみにピーオーピー3は『ポストオフィスプロトコルバージョン3』の略です。)について」

プロトコルの種類

インターネットの世界では、様々な情報交換が行われています。こうしたやり取りを滞りなく行うために、共通の約束事が定められています。この約束事を、私たちは「手順」や「規約」と呼ぶことがあります。まさにこの手順書こそが、プロトコルと呼ばれるものです。プロトコルには、様々な種類があり、それぞれ異なる役割を担っています。例えば、電子手紙のやり取りや、ホームページの閲覧、資料の移動など、目的ごとに最適なプロトコルが用いられています。

電子手紙のやり取りにおいては、手紙を受け取るための手順もプロトコルによって定められています。その中で、よく知られているものの一つにPOP3と呼ばれる手順があります。POP3は、手紙を保管している場所である郵便受けサーバーから、自分の機械に手紙を取り出すための手順を細かく定めたものです。POP3を用いると、手紙はサーバーから自分の機械に移動され、その後サーバーからは削除されます。そのため、一度手紙を受け取ると、他の機械では見ることができなくなります。これは、POP3の大きな特徴の一つです。

POP3以外にも、IMAPと呼ばれる手紙の受け取り手順も存在します。IMAPは、POP3に比べて複雑な仕組みを持っています。IMAPでは、手紙はサーバーに保管されたまま、自分の機械からはその内容を読むことができます。そのため、複数の機械から同じ手紙にアクセスすることが可能です。このように、POP3とIMAPはそれぞれ異なる特徴を持つため、利用者の状況や目的に合わせて使い分けることが重要です。

| プロトコル | 説明 | 特徴 |

|---|---|---|

| POP3 | メールサーバーから自分の端末にメールを取り出すためのプロトコル | メールはサーバーから端末に移動され、サーバーからは削除されるため、他の端末からは見ることができない。 |

| IMAP | メールサーバーにメールを保管したまま、端末から内容を読むためのプロトコル | メールはサーバーに保管されたままなので、複数の端末から同じメールにアクセスできる。 |

仕組みの解説

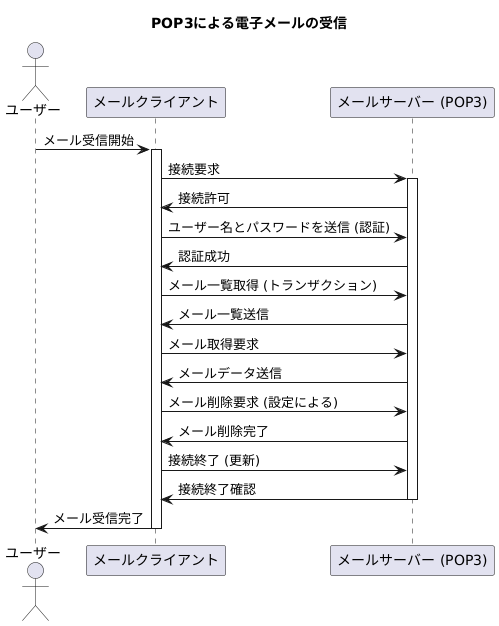

この文書では、電子郵便の受取方法の一つであるPOP3の仕組みについて、詳しく説明します。POP3は、郵便局の私書箱の仕組みに似ています。私書箱に手紙が届いているか確認し、届いていれば自分で取りに行くのと同じように、POP3を使って電子郵便を取り出します。

まず、POP3を使うためには、電子郵便を受け取るための場所である電子郵便サーバーに接続する必要があります。そして、自分の名前と暗証番号を入力して、本人確認を行います。この作業を認証と言います。認証が済むと、電子郵便サーバーにアクセスできるようになります。

次に、電子郵便サーバーに保存されている自分の電子郵便を確認し、受け取りたい電子郵便を選びます。この作業をトランザクションと言います。電子郵便を受け取ると、通常はサーバーから電子郵便が削除され、自分のパソコンに保存されます。ですから、インターネットに接続していない状態でも、保存した電子郵便を読むことができます。ただし、設定によっては、サーバーに電子郵便の写しを残すこともできます。

最後に、電子郵便の受取作業が完了したら、接続を終了します。この作業を更新と言います。更新を行うことで、それまでの操作が確定され、電子郵便サーバーとの接続が切断されます。

このように、POP3は認証、トランザクション、更新という三つの段階を経て、電子郵便サーバーから自分のパソコンに電子郵便を取り込みます。郵便局の私書箱のように、電子郵便を自分の管理下に置くことができるため、インターネットに接続していない状態でも電子郵便を読むことができるという利点があります。

メールソフトとの関係

私たちは普段、電子郵便を送受信するために、展望や雷鳥といった電子郵便ソフトを使っています。こうしたソフトを使うことで、複雑な仕組みを意識することなく、誰でも簡単に電子郵便のやり取りができます。では、電子郵便ソフトはどのようにして私たちの代わりに送受信を行っているのでしょうか。

電子郵便ソフトは、様々な通信の約束事を定めた「通信規約」を用いて、電子郵便を取り扱う場所である「電子郵便サーバー」とやり取りをしています。この通信規約の一つに「POP3」というものがあります。POP3は、電子郵便サーバーから自分のパソコンに電子郵便を受け取るための規約です。

電子郵便ソフトの設定画面には、POP3サーバーの住所にあたる「サーバーの番地」や、連絡するための窓口番号である「窓口番号」を設定する欄があります。これらの情報を設定することで、電子郵便ソフトはPOP3を使って電子郵便サーバーと通信し、電子郵便の受け取りを行います。

電子郵便の送信には、POP3とは別の「SMTP」という通信規約が使われます。電子郵便ソフトは、私たちが送信ボタンを押すと、SMTPを使って電子郵便サーバーに電子郵便を送ります。電子郵便サーバーは、宛先の電子郵便サーバーに電子郵便を転送し、最終的に相手の電子郵便ソフトに届けられます。

このように、電子郵便の送受信には様々な通信規約やサーバーが関わっており、複雑な手順を踏んでいます。しかし、電子郵便ソフトはこれらの複雑な処理を裏側で自動的に行ってくれるため、私たちはそれらを意識することなく、簡単に電子郵便を送受信することができるのです。

| 機能 | 通信規約 | 説明 | 設定項目 |

|---|---|---|---|

| 受信 | POP3 | 電子メールサーバーから自分のパソコンに電子メールを受け取るための規約 | サーバーの番地、窓口番号 |

| 送信 | SMTP | 電子メールサーバーに電子メールを送信するための規約 | サーバーの番地、窓口番号 |

長所と短所

電子郵便を受け取る方法の一つであるPOP3には、良い点と悪い点があります。まず、良い点として、その仕組みが単純であることが挙げられます。複雑な手順を踏む必要がないため、電子郵便を取り扱う機械への負担が少なく、処理速度が速いのです。そのため、電子郵便の送受信が快適に行えます。また、受信した電子郵便は自分の機器に保存されるため、インターネットに接続していない状態でも内容を確認できるという利点もあります。例えば、移動中に電波が届かない場所でも、保存済みの電子郵便を読むことができます。

一方で、POP3にはいくつかの課題も存在します。最も大きな問題は、複数の機器で同じ電子郵便を受け取ることが難しい点です。POP3は、電子郵便を自分の機器にダウンロードすると、通常、サーバーからはその電子郵便を削除してしまいます。そのため、自宅の機器と職場の機器の両方で同じ電子郵便を見たい場合、どちらか一方の機器でしか確認できません。また、電子郵便を保存している機器が故障したり、保存データが何らかの原因で失われたりした場合、電子郵便を復元することが非常に困難です。大切な電子郵便を失わないためには、定期的に複製を作成し、別の場所に保管しておくなどの対策が必要です。

近年は、IMAPなど、POP3よりも多くの機能を持つ新しい電子郵便の送受信方法が登場しており、POP3は以前ほど広く使われなくなってきています。しかし、単純に電子郵便を送受信したいだけなら、POP3は今でも十分に役立つ選択肢の一つと言えるでしょう。特に、電子郵便の送受信に高度な機能を求めない利用者にとっては、POP3の簡便さは大きな魅力です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 良い点 |

|

| 悪い点 |

|

| その他 |

|

他のプロトコルとの比較

電子手紙を受け取るための方法として、広く使われている二つの方法を比べてみましょう。一つはPOP3と呼ばれるもので、もう一つはIMAPと呼ばれるものです。

POP3は、電子手紙を自分の機械に取り込んで保存する方法です。例えると、郵便局から自宅に手紙を配達してもらうようなものです。一度自宅に届けば、郵便局には手紙は残っていません。POP3も同様に、サーバーから電子手紙を自分の機械にダウンロードすれば、サーバーからは削除されます。そのため、別の機械で同じ手紙を読みたい場合は、転送などの操作が必要になります。この方法は、通信環境が良くない場所で使うのに適しています。一度ダウンロードしてしまえば、その後は通信環境を気にせず読むことができるからです。

一方、IMAPは、電子手紙をサーバーに保管したまま読む方法です。図書館で本を読むようなイメージです。本は図書館に置いたまま、必要な時に読んで、読み終わったら元の場所に戻します。IMAPも同様に、サーバーに電子手紙を保管したまま、必要な時に読んで、削除や移動などの操作を行います。この方法は、複数の機械で同じ手紙を読みたい場合に便利です。どの機械からアクセスしても、常に最新の状態で手紙を読むことができます。スマートフォンや持ち運びできる情報端末など、複数の機械を使うことが当たり前になった現代では、IMAPはとても使いやすい方法と言えるでしょう。また、手紙の内容だけでなく、整理するための箱などもサーバーと同じ状態に保つことができるので、管理もしやすいです。ただし、サーバーに手紙を保管するため、使える容量に限りがあるという点に注意が必要です。また、POP3に比べて通信する情報量が多くなるため、通信速度が遅い場合は手紙の送受信に時間がかかることもあります。

このように、POP3とIMAPにはそれぞれ利点と欠点があります。使う場所や状況、そして何に重点を置くかによって、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

| 項目 | POP3 | IMAP |

|---|---|---|

| 動作イメージ | 郵便局から自宅へ手紙を配達 | 図書館で本を読む |

| サーバー上のメール | ダウンロード後に削除 | サーバーに保存 |

| 複数端末での利用 | 転送などが必要 | どの端末からも最新状態にアクセス可能 |

| 通信環境 | オフラインでも閲覧可能 | オンライン必須 |

| データ保存 | 端末に保存 | サーバーに保存 |

| 管理 | 端末ごとに管理 | 一元管理 |

| ストレージ容量 | 端末の容量に依存 | サーバーの容量に依存 |

| 通信速度への影響 | 少ない | 大きい |

| メリット | 通信環境が悪い場所での利用に最適 | 複数端末での利用に便利、管理しやすい |

| デメリット | 複数端末での利用が不便 | サーバー容量の制限、通信速度の影響を受ける |

まとめ

電子手紙の送受信は、現代社会で欠かせない情報伝達の手段です。様々な通信手順がある中で、POP3と呼ばれる手順は、電子手紙を扱う上での大切な役割を担っています。この手順は、利用者の機器に電子手紙を取り込むための仕組みです。

POP3の大きな特徴は、その簡素さと処理の速さです。電子手紙を取り込む際に複雑な手順を踏む必要がなく、素早く内容を確認できます。特に、通信環境が不安定な場所や回線が遅い場合でも、快適に電子手紙を利用できる点がメリットです。また、電子手紙を自分の機器に保存するため、オフライン環境でも内容を確認できるという利点もあります。例えば、移動中やインターネットに接続できない場所で、過去の電子手紙を参照したい場合などに便利です。

一方で、POP3には複数の機器で電子手紙の同期ができないという制約もあります。近年では、スマートフォンやタブレットなど、様々な機器で電子手紙を確認する機会が増えています。POP3の場合、機器ごとに電子手紙の内容が異なる場合があり、常に最新の情報を共有したい場合には不向きです。このようなニーズに応えるため、IMAPなどの新しい手順も登場しています。IMAPは、電子手紙をサーバー上に保存し、複数の機器で同期できるため、常に同じ内容を確認できます。

しかし、POP3は現在でも有効な選択肢の一つです。特に、電子手紙を自分の機器で管理したい場合や、オフライン環境での利用が多い場合には、シンプルで高速なPOP3が適しています。電子手紙を使うための様々な道具の設定画面で、POP3のサーバー情報を入力するだけで、誰でも簡単に利用できます。

電子手紙の利用方法は、時代と共に変化しています。今後、更に新しい手順が登場する可能性も十分に考えられます。それぞれの通信手順の特徴を正しく理解し、自分の利用環境や目的に合った手順を選ぶことで、より快適な電子手紙環境を構築できます。常に最新の情報を把握し、最適な方法で電子手紙を活用していくことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 概要 | 電子メールをサーバーから利用者の端末にダウンロードするためのプロトコル |

| メリット |

|

| デメリット | 複数の機器でメールの同期ができない |

| その他 | IMAPのような新しいプロトコルも登場しているが、POP3も有効な選択肢の一つ |

| 適切な利用シーン |

|