メール受信の要、POP3サーバーとは?

ITの初心者

先生、『POP3サーバー』って、何のことですか? メールを受信するのに使うって書いてあるけど、よく分かりません。

ITアドバイザー

そうだね、少し難しい言葉だね。例えば、郵便局に手紙が届いているか確認して、自分の家に持って帰ることを想像してみて。POP3サーバーは、インターネット上でこの郵便局の役割をするんだよ。

ITの初心者

郵便局みたいなものですか?じゃあ、メールは手紙ってことですね。でも、持って帰るってどういうことですか?

ITアドバイザー

そう、メールは手紙だね。そして『持って帰る』というのは、POP3サーバーから自分のパソコンやスマホにメールをダウンロードすることを指しているんだ。郵便局に取りに行った手紙を家に持ち帰るようにね。

POP3サーバーとは。

コンピューターやインターネット関係の言葉である『POP3サーバー』について説明します。POP3サーバーとは、電子メールを受け取るためのサーバーのことです。メールを受け取るときに使われる決まり事(POP3といいます)に基づいて、あなた宛てのメールを取り出すために使われます。

メール受信の仕組み

電子郵便は、今や私たちの暮らしに欠かせない連絡手段となっています。毎日何気なく送受信している電子郵便ですが、その裏では複雑な仕組みが働いています。今回は、電子郵便がどのようにして受信箱に届くのか、その道筋を詳しく見ていきましょう。

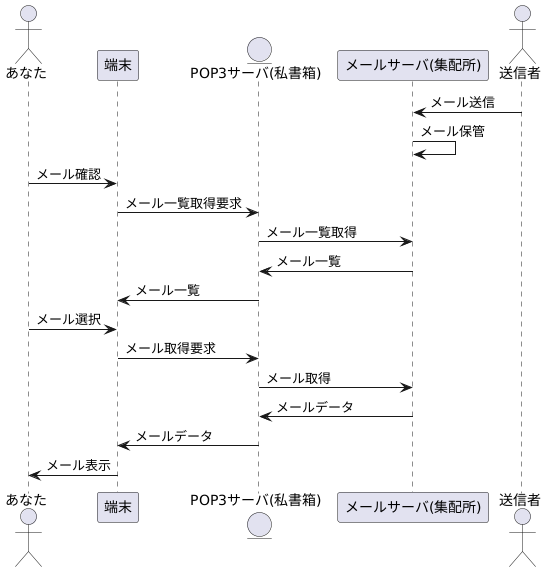

電子郵便の受信において重要な役割を担うのが、POP3と呼ばれる私書箱のようなものです。この私書箱は、各利用者のために電子郵便を保管しておく場所を提供します。誰かがあなたに電子郵便を送ると、その電子郵便はまず、相手方の郵便事業者のような役割を持つ、送信側の機械に届けられます。そこから、宛先の情報に基づいて、あなたの利用する電子郵便事業者の受信用の機械に転送されます。この受信用の機械のことを、電子郵便の集配所と呼ぶことにしましょう。

あなたの電子郵便は、この集配所に一旦保管されます。あなたが電子郵便を確認したい時は、あなたの端末とPOP3私書箱との間で情報のやり取りが始まります。あなたは、集配所に保管されている電子郵便の一覧を受け取り、読みたい電子郵便を選びます。そして、選んだ電子郵便を私書箱からあなたの端末に取り出します。この時、私書箱の設定によっては、電子郵便を集配所から削除することも、そのまま残しておくことも可能です。まるで、実際の私書箱から手紙を取り出すのと同じように、電子郵便を集配所から取り出すことができるのです。

電子郵便の送受信は、世界中の機械同士が繋がる網の目を通して行われます。そのため、安全に情報をやり取りするための工夫が凝らされています。POP3私書箱も、電子郵便を安全に受け取るための重要な役割を担っています。集配所に保管されている電子郵便を、あなたの端末に届けるまで、安全かつ確実に届けるための仕組みが備わっているのです。まるで、手紙を確実に届ける郵便配達員のように、POP3私書箱は電子郵便を安全に受信箱へと届けてくれるのです。

POP3サーバーの役割

電子郵便を受け取るには、電子郵便の保管場所と受け取り手のパソコンや携帯電話との仲介役が必要です。その仲介役となるのがPOP3サーバーです。POP3サーバーは、電子郵便サーバーに保管されている電子郵便を受け取り手のパソコンや携帯電話に転送する重要な役割を担っています。

受け取り手は、電子郵便を使うためのソフトやアプリを使ってPOP3サーバーに接続します。この時、POP3サーバーは、接続してきた人が誰なのか、正しい利用者かどうかを確認します。利用者の名前と合い言葉があっていれば、その利用者宛ての電子郵便だけを転送します。これにより、他人の電子郵便が誤って届くのを防ぎます。

POP3サーバーは単に電子郵便を転送するだけでなく、電子郵便の受け渡し日時や送り主といった様々な情報を記録しています。これらの情報は、受け取り手が電子郵便を整理したり、必要な電子郵便を探したりする際に役立ちます。

また、POP3サーバーは電子郵便を転送した後、サーバーに保管されている電子郵便を削除するのが一般的です。そのため、受け取り手は自分のパソコンや携帯電話に電子郵便を保存しておく必要があります。ただし、設定によってはサーバーに電子郵便のコピーを残すことも可能です。

このように、POP3サーバーは電子郵便の保管場所から受け取り手のパソコンや携帯電話への橋渡し役として、安全に電子郵便を受け取れるように重要な役割を果たしています。いわば電子郵便の番人であり、受け取り手の郵便受けを守り、安全なやり取りを支えていると言えるでしょう。

POP3とIMAPの違い

電子手紙を受け取るには、色々な方法がありますが、よく使われる方法としてPOP3とIMAPという二つの方法があります。これらはどちらも手紙を送る人と受け取る人の間を取り持つ、手紙配達人のような役割を果たします。ただ、手紙の扱い方少し違います。

POP3は、郵便局に届いた手紙をあなたの家に届けるようなものと考えてください。配達人は手紙をあなたの家の郵便受けに入れます。つまり、手紙は郵便局からあなたの家に移動します。一度家に届いた手紙は、郵便局にはもうありません。POP3を使うと、電子手紙は、手紙保管場所(サーバー)からあなたの機器(パソコンや携帯など)に届きます。そして、保管場所の手紙は通常、削除されます。なので、あなたの機器だけで手紙を読むことができます。

一方、IMAPは、郵便局に届いた手紙を、あなたが郵便局の窓口で読むようなものです。手紙は郵便局に保管されたまま、あなたは窓口で中身を確認します。手紙は郵便局から移動しません。IMAPを使うと、電子手紙は保管場所に置かれたまま、あなたは保管場所にある手紙をあなたの機器で読むことができます。保管場所の手紙は削除されないので、色々な機器で同じ手紙を読むことができます。

では、どちらの方法が良いのでしょうか?それは、あなたの使い方次第です。もし、家でも会社でも、色々な場所で手紙を読みたいなら、IMAPが便利です。いつでもどこでも、保管場所にある手紙を読むことができます。反対に、もし、一つの機器だけで手紙を読んで、保管場所に手紙を残しておきたくないなら、POP3が便利です。手紙をあなたの機器に保存して、保管場所の容量を節約することができます。このように、POP3とIMAPはそれぞれ特徴があるので、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

| 項目 | POP3 | IMAP |

|---|---|---|

| 例え | 郵便局から自宅への手紙配達 | 郵便局の窓口で手紙を読む |

| サーバー上のメール | 通常削除される | 保存される |

| 閲覧場所 | 受信した機器のみ | 複数の機器で可能 |

| メリット | サーバー容量を節約できる | いつでもどこでも閲覧可能 |

| デメリット | 他の機器で閲覧できない | サーバー容量を使用する |

| 適したケース | 一つの機器でメールを確認し、サーバーにメールを残したくない場合 | 複数の機器でメールを確認したい場合 |

POP3サーバーの利用方法

電子郵便を受け取るための仕組みの一つに、POP3サーバーと呼ばれるものがあります。これは、郵便受けのように、利用者の電子郵便を保管しておく役割を果たすものです。利用者は、電子郵便ソフトや携帯端末のアプリを使って、このサーバーから自分の端末に郵便物を受け取ることができます。

このPOP3サーバーを使うためには、まず電子郵便ソフトやアプリに、必要な情報を設定しなければなりません。具体的には、POP3サーバーの場所を示すサーバーの住所、利用者本人であることを証明するための利用者名と暗証番号などです。これらの情報は、電子郵便のサービスを提供している会社から提供されますので、大切に保管しておきましょう。

設定が正しく完了すれば、電子郵便ソフトやアプリは、自動的にPOP3サーバーに接続し、新しい郵便物を探します。利用者は、特に難しい操作をすることなく、手軽に電子郵便を送受信できるようになります。まるで、自宅の郵便受けから手紙を取り出すのと同じように、簡単に電子郵便を受け取ることができるのです。

ただし、サーバーの住所や暗証番号を間違えて設定してしまうと、電子郵便を受け取ることができません。設定を行う際には、サービス提供会社から提供された情報を注意深く確認し、間違いのないように入力することが大切です。もしも設定に迷うことがあれば、サービス提供会社に問い合わせて、正しい情報を確認するようにしましょう。

POP3サーバーを利用することで、いつでもどこでも自分の端末で電子郵便を確認できるようになります。正しく設定を行い、快適な電子郵便生活を送りましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| POP3サーバーの役割 | 利用者の電子メールを保管し、利用者が自分の端末にメールを受け取れるようにする。 |

| POP3サーバー利用に必要な情報 | サーバーの住所、利用者名、暗証番号(メールサービス提供会社から提供) |

| メールソフト・アプリの動作 | 自動的にPOP3サーバーに接続し、新しいメールを探す。 |

| 設定時の注意点 | サーバーの住所、暗証番号を間違えないように入力する。 間違えた場合は、サービス提供会社に問い合わせる。 |

| POP3サーバー利用のメリット | いつでもどこでも自分の端末でメールを確認できる。 |

POP3サーバーの安全性

電子郵便は、私たちの暮らしに欠かせない連絡手段となっています。仕事上のやり取りはもちろん、友人や家族との連絡、オンラインショッピングでの確認など、様々な場面で利用されています。中には、クレジットカード番号や住所、氏名といった大切な個人情報が含まれることもあります。そのため、電子郵便を扱う仕組みであるPOP3サーバーの安全性は、大変重要です。

POP3サーバーとは、利用者がサーバーに保管されている電子郵便を受け取るための仕組みです。このサーバーと利用者の間で電子郵便がやり取りされる際、通信内容が盗み見されたり、書き換えられたりする危険性があります。これを防ぐために、POP3サーバーは暗号化という技術を使って通信内容を保護しています。暗号化とは、まるで暗号のように通信内容を変換することで、第三者が内容を理解できないようにする技術です。

SSL/TLSは、代表的な暗号化技術の一つです。POP3サーバーと利用者の間でやり取りされる電子郵便は、このSSL/TLSによって暗号化され、安全に送受信されます。利用者は、普段使っている電子郵便ソフトや携帯端末のアプリの設定画面で、SSL/TLSによる暗号化を有効にすることで、より安全に電子郵便を受け取ることができます。設定方法は、利用しているソフトやアプリによって異なりますので、それぞれの説明書などを確認しましょう。

POP3サーバーの安全性は、サーバー側だけでなく、利用者側の対策も重要です。例えば、推測されにくい複雑なパスワードを設定し、定期的に変更することは基本的な対策です。また、不審な電子郵便は開かない、添付ファイルは安易に開かないといったことにも気を配る必要があります。安全に電子郵便を利用するためには、POP3サーバーのセキュリティの仕組みを理解し、適切な設定を行うとともに、一人ひとりがセキュリティへの意識を高めることが大切です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 電子郵便の重要性 | 仕事、プライベート、オンラインショッピングなど、様々な場面で利用され、個人情報を含む場合もあるため、安全な送受信が重要。 |

| POP3サーバーの役割 | 利用者がサーバーに保管されている電子郵便を受け取るための仕組み。 |

| 暗号化の必要性 | サーバーと利用者の間の通信内容が盗み見や書き換えられる危険性を防ぐため。 |

| SSL/TLS | 代表的な暗号化技術の一つで、POP3サーバーと利用者の間の通信を暗号化し、安全な送受信を実現。 |

| 利用者側での対策 | SSL/TLSの有効化、複雑なパスワード設定と定期的な変更、不審なメールや添付ファイルを開かないなど。 |

| 安全な電子郵便利用 | POP3サーバーのセキュリティの仕組みを理解し、適切な設定を行うとともに、セキュリティ意識を高めることが重要。 |

これからのPOP3サーバー

電子手紙を受け取るための仕組みの一つとして、POP3と呼ばれる方式があります。近年では、常に繋がり続けることを前提とした、IMAPと呼ばれる方式が広く使われるようになってきました。しかし、POP3にも独自の良さがあり、根強い人気を保っています。

POP3の最も大きな利点は、インターネットに繋がっていなくても、保存しておいた電子手紙を読むことができる点です。一度電子手紙を受け取れば、自分の端末に保存されるため、電波の届かない場所でも内容を確認できます。また、サーバーに電子手紙を残さない設定もできるため、情報漏洩対策としても有効です。

POP3は、これからも改良が続けられていく見込みです。例えば、安全性を高めるための暗号化技術の導入や、迷惑な電子手紙をより効果的に排除する機能の追加などが考えられます。利用者の立場に立って、IMAPとPOP3のそれぞれの長所を理解し、状況に応じて使い分けることで、より便利に電子手紙を利用できるようになります。

POP3は、古くからある技術ですが、決して時代遅れではありません。むしろ、利用者の様々な要望に応えるために、常に進化を続けているのです。今後も、安全で快適な電子手紙のやり取りを支える、重要な役割を果たしていくことでしょう。例えば、端末の容量が少ない場合や、通信環境が不安定な地域では、POP3のシンプルな仕組みが大きな利点となります。このように、POP3は特定の状況下では、IMAPよりも適していると言えるでしょう。技術の進歩とともに、POP3も進化を続け、私たちの暮らしを支えてくれるはずです。

| 項目 | POP3 | IMAP |

|---|---|---|

| 接続方法 | 一時接続 | 常時接続 |

| メールの保存場所 | 端末 | サーバー |

| オフライン閲覧 | 可能 | 基本的に不可 |

| セキュリティ | サーバーに残さない設定が可能 | サーバーに保存されるため、注意が必要 |

| メリット | オフライン閲覧可能、情報漏洩対策、端末容量が少ない場合に有利、通信環境が不安定な地域に有利 | 複数の端末で同期が可能、常に最新の情報にアクセス可能 |

| デメリット | 端末の容量を消費する | オフライン閲覧が難しい、通信環境が必要 |

| 将来性 | 改良が続けられていく見込み | 普及が進んでいる |