APOPでメールを安全に受信

ITの初心者

先生、APOPについて教えてください。メールを受信する時の仕組みらしいのですが、よく分かりません。

ITアドバイザー

APOPは、電子メールを受け取る際に、パスワードを暗号化して安全性を高める仕組みだよ。POP3という仕組みもあるんだけど、POP3はパスワードをそのまま送ってしまうから危険なんだ。APOPはパスワードをそのまま送らないから安全なんだよ。

ITの初心者

パスワードをそのまま送らないというのは、どういうことですか?

ITアドバイザー

メールサーバーから送られてきた特別な文字とパスワードを組み合わせて暗号を作って送るんだ。だから、たとえ誰かが通信を盗み見ることができたとしても、パスワードがそのまま盗まれることはないんだよ。

APOPとは。

コンピューターやインターネット関係の言葉である『APOP』について説明します。『APOP』とは、電子メールを受け取るときに、パスワードを暗号化して、正しい利用者かどうかを確認する方法です。メールサーバーから送られてきた不規則な文字列とパスワードを組み合わせて暗号化します。サーバーにパスワードをそのまま送るPOP3という方法よりも安全性が高いです。『APOP』は、『authenticated post office protocol』のそれぞれの単語の最初の文字をとって作られた言葉です。

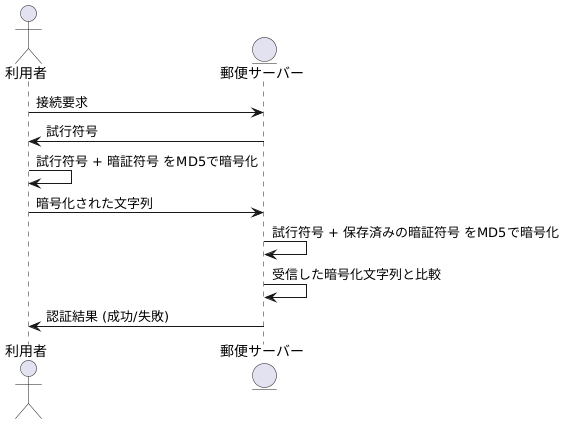

認証の仕組み

電子郵便を受け取る際の安全性を高める方法として「認証」という仕組みがあります。その一例がAPOPと呼ばれる方法です。少し前まで広く使われていたPOP3という方法では、接続するための合い言葉である「暗証符号」がそのままの状態で通信路を流れていました。そのため、誰かに盗み見られる危険性がありました。APOPはこの危険を減らすために考え出されました。

APOPでは、まず郵便を受け持つ機械(電子郵便サーバー)が、接続してきた相手(利用者側)に対して、特別な確認用の文字列(これを「試行符号」と呼びます)を発行します。利用者側は、この試行符号と自分が設定した暗証符号を組み合わせ、MD5と呼ばれる計算方法を使って暗号化します。そして、この暗号化された文字列をサーバーに送ります。

サーバー側では、同じように、先ほど発行した試行符号と、あらかじめ保存しておいた利用者本人の暗証符号を使って、暗号化された文字列を作ります。そして、利用者側から送られてきた暗号化された文字列と、今作った暗号化された文字列を比べます。両方が完全に一致すれば、利用者本人であると確認され、電子郵便の受信が可能になります。

このようにAPOPを用いると、暗証符号そのものは通信路を流れません。そのため、盗み見による暗証符号の漏洩という危険性を減らすことができるのです。とはいえ、APOPにも弱点がないわけではありません。より安全な方法も開発されているので、状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。

安全性の向上

{情報のやり取りを安全に行うための技術}として、昔はよく「ピーオーピー3」と呼ばれる方法が使われていました。しかし、この方法には大きな弱点がありました。それは、利用者の名前と大事な合い言葉が、そのままの形で送られていたことです。これは、まるで手紙の中身を隠さずに送るようなもので、誰かに見られてしまう危険がありました。もし、悪意のある人がネットワークを監視していた場合、簡単に名前と合い言葉が盗まれてしまう可能性があったのです。

この問題を解決するために、「エイピーオーピー」という新しい方法が作られました。この方法は、「エムディー5」と呼ばれる特殊な計算方法を使って、合い言葉を複雑な文字列に変換してから送ります。この変換は一方通行なので、元の合い言葉に戻すことは非常に困難です。たとえ、悪意のある人がネットワークを監視して、変換された文字列を盗み見たとしても、元の合い言葉を知ることはほぼ不可能です。

例えるなら、鍵のかかった箱に手紙を入れて送るようなものです。鍵を持っていない人は、たとえ箱を手に入れても、中にある手紙を読むことができません。このように、「エイピーオーピー」は「ピーオーピー3」と比べて、合い言葉が盗まれる危険性を大幅に減らすことができました。ネットワーク上で情報を安全にやり取りするためには、通信内容を適切に保護する技術が不可欠であり、「エイピーオーピー」は、そのための重要な一歩となりました。これにより、利用者は安心して情報のやり取りができるようになったのです。

| 項目 | POP3 | APOP |

|---|---|---|

| 認証方式 | 平文 | MD5ハッシュ |

| 安全性 | 低い | 高い |

| パスワードの送信方法 | そのまま送信 | ハッシュ化して送信 |

| 盗聴のリスク | 高い | 低い |

| 例え | 中身を見える手紙 | 鍵のかかった箱に入れた手紙 |

サーバーとの連携

電子郵便を受け取るためには、利用者の端末と電子郵便を保管する機械(電子郵便サーバー)との間でやり取りを行う必要があります。このやり取りには、幾つかの方法がありますが、今回はその中で「APOP」と呼ばれる方法について説明します。

APOPは、暗号化された接続を使って、利用者の端末と電子郵便サーバーの間でやり取りを行う方法です。この方法を使う利点は、利用者の認証情報(利用者名と暗証番号)が、ネットワーク上で盗み見られることを防げる点にあります。暗証番号をそのまま送るのではなく、特別な計算をして、その結果だけを送ることで、安全性を高めています。

しかし、APOPを使うには、電子郵便サーバー側もAPOPに対応している必要があります。最近の電子郵便サーバーの多くはAPOPに対応していますが、古い電子郵便サーバーや一部の電子郵便サーバーでは対応していない場合があります。もし、利用者の電子郵便サーバーがAPOPに対応していない場合は、POP3と呼ばれる別の方法を使うしかありません。

POP3は、APOPとは異なり、暗号化されていない接続を使って、利用者の端末と電子郵便サーバーの間でやり取りを行います。この方法を使う場合、利用者の認証情報がそのままネットワーク上に流れてしまうため、盗み見られる危険性が高くなります。そのため、安全性を重視するのであれば、電子郵便サーバーがAPOPに対応しているかどうかを確認し、対応している場合は積極的にAPOPを使うようにしましょう。

APOPを使うには、利用者の端末にある電子郵便ソフトの設定画面で、受信方法としてAPOPを選ぶ必要があります。設定方法は電子郵便ソフトによって異なるため、それぞれの説明書を参照してください。安全な電子郵便のやり取りのためにも、APOPの利用を検討してみてください。

| 項目 | APOP | POP3 |

|---|---|---|

| 接続方法 | 暗号化された接続 | 暗号化されていない接続 |

| 認証情報の安全性 | 盗み見られる危険性低い | 盗み見られる危険性高い |

| サーバー対応 | 最近のサーバーは対応、古いサーバーは非対応の場合あり | 多くのサーバーで対応 |

| 設定 | 電子メールソフトの設定画面でAPOPを選択 | – |

名前の由来

「認証つき郵便受け通信手順」を短くしたものがAPOPです。これは、電子郵便を受け取る際の手続きの名前です。この名前は、三つの英単語の頭文字から作られています。「認証つき」を表す「Authenticated」、「郵便受け」を意味する「Post Office」、そして「手順」を示す「Protocol」です。これらの単語を組み合わせると「Authenticated Post Office Protocol」となり、これを縮めてAPOPと呼びます。

この名前には、安全に電子郵便を受け取れるように工夫されているという意味が込められています。「認証つき」という言葉が示す通り、APOPは、本人確認の手続きを組み込んでいます。これにより、他の人に電子郵便を盗み見られる危険を減らすことができます。

電子郵便を受け取るための手順には、いくつか種類があります。POP3と呼ばれる手順もその一つです。APOPは、このPOP3に本人確認の機能を付け加えたものと言えます。つまり、APOPは、POP3をより安全にしたものなのです。

このように、APOPという名前は、その役割と特徴をよく表しています。この名前から、電子郵便を安全に受け取るための工夫がされていることがすぐに分かります。安心して電子郵便を使うためには、こうした安全のための技術が欠かせません。APOPは、そのための重要な役割を担っているのです。

| 略語 | 正式名称 | 意味 | 由来 |

|---|---|---|---|

| APOP | Authenticated Post Office Protocol | 認証つき郵便受け通信手順 | Authenticated + Post Office + Protocol |

| POP3 | Post Office Protocol 3 | 郵便受け通信手順 | APOPのベースとなる技術 |

他の方式との比較

電子郵便を受け取るやり方には、色々な種類があります。昔からあるPOP3以外にも、IMAPや、近頃よく使われるより安全なSTARTTLS、SSL/TLSといった方法があります。それぞれの特徴を比べてみましょう。

IMAPは、電子郵便をサーバーに保管したまま読むことができるのが特徴です。複数の機械、例えば家にあるパソコンと、持ち運びできる携帯端末の両方から同じ電子郵便にアクセスしたい場合に便利です。どこにいても、最新の電子郵便を見ることができるので、とても役に立ちます。

一方、STARTTLSとSSL/TLSは、やり取り全体を暗号化する仕組みです。暗号化とは、他の人に内容を見られないように、文字を特別な記号に変換することです。これにより、従来のAPOPよりも高い安全性を保つことができます。APOPは、電子郵便を読むための合い言葉だけを暗号化していました。しかし、STARTTLSとSSL/TLSは、合い言葉だけでなく、電子郵便の内容も含めた全てのやり取りを暗号化します。これにより、盗み見や書き換えといった危険性を大幅に減らすことができます。

つまり、安全性を重視するのであれば、STARTTLSまたはSSL/TLSを使うのがお勧めです。近頃では多くの電子郵便サービスで、これらの方法が標準で使われています。安心して電子郵便を使えるように、提供側も様々な工夫をしているのです。

| 種類 | 特徴 | 安全性 |

|---|---|---|

| POP3 | 古くからある方式 | 低い |

| IMAP | サーバーにメールを保管したまま閲覧可能 複数のデバイスからアクセス可能 |

低い |

| STARTTLS | 通信全体を暗号化 | 高い |

| SSL/TLS | 通信全体を暗号化 | 高い |

| APOP | パスワードのみ暗号化 | 低い |

まとめ

電子郵便を取り扱う際の安全性を高める方法の一つとして、APOPと呼ばれる認証の仕組みがあります。これは、POP3という古い電子郵便のやり取りの方法に、安全性を付け加えたものです。パスワードを暗号化することで、誰かが盗み聞きしている場合でも、パスワードがそのまま漏れる危険性を減らすことができます。

しかし、技術は常に進歩しています。最近では、STARTTLSやSSL/TLSといった、より安全な通信手段が普及してきました。これらは、APOPよりも強力な暗号化を行い、通信全体を保護します。そのため、APOPはこれらの方法に比べると、安全性が低いと言わざるを得ません。

もし、あなたが利用している電子郵便のサーバーがSTARTTLSやSSL/TLSに対応しているのであれば、迷わずそちらを使うべきです。これらの方法を使うことで、電子郵便の送受信をより安全に行うことができます。

一方で、あなたの利用している電子郵便のサーバーがAPOPにしか対応していないという場合もあるかもしれません。もし、そうであれば、POP3でそのままパスワードを送るよりは、APOPを使うことで安全性を高めることができます。APOPは古い技術ではありますが、全く使えないわけではありません。

電子郵便のやり取りにおいて、安全性を確保することは非常に大切です。様々な情報が電子メールでやり取りされる現代において、盗聴やなりすましといった危険から身を守る必要があります。そのため、利用できる中で最も安全な方法を選ぶように心がけましょう。電子メールの設定画面を確認し、STARTTLSやSSL/TLSが利用可能かどうかを確認することをお勧めします。もし、これらの設定方法がわからない場合は、電子メールサービスの提供者に問い合わせて、安全な設定方法を確認しましょう。

| 認証方式 | 安全性 | 説明 | 推奨 |

|---|---|---|---|

| 平文POP3 | 低い | パスワードが暗号化されずに送信される | 非推奨 |

| APOP | 中程度 | パスワードを暗号化して送信するが、通信全体は保護されない | STARTTLS/SSL/TLSが利用できない場合のみ |

| STARTTLS/SSL/TLS | 高い | 通信全体を暗号化するため、パスワードだけでなく送受信されるメールデータも保護される | 推奨 |