止まると困る!システム停止のすべて

ITの初心者

先生、「落ちる」って、パソコンとかシステムが使えなくなることですよね?

ITアドバイザー

そうだね。システムが動かなくなって、使えなくなることを「落ちる」っていうんだ。たとえば、インターネットが使えなくなったり、会社のシステムが使えなくなったりすることを指すよ。

ITの初心者

じゃあ、パソコンの電源を切るのは「落ちる」っていうの?

ITアドバイザー

いい質問だね。パソコンの電源を切る場合は、「落ちる」とは言わないよ。システムが意図せず停止してしまうことを「落ちる」というんだ。電源を切るのは意図的な操作だからね。システムが止まってしまって困る状況のことを「落ちる」と表現するんだよ。

落ちるとは。

情報技術の用語で、『落ちる』はシステムが停止する、つまりシステムダウンすることを指します。

はじめに

私たちの暮らしは、情報技術なしには考えられないほどになっています。様々な機械仕掛けが、社会の隅々まで行き渡り、私たちの生活を支えているからです。もしもこれらの仕掛けが急に動かなくなったらどうなるでしょうか。私たちの生活は大きな混乱に陥り、様々な問題が起こるでしょう。

仕掛けが動かなくなるということは、ただの不便さにとどまりません。例えば、電車が止まれば通勤や通学に影響が出ますし、工場の機械が止まれば製品を作ることができなくなり、経済的な損失につながります。病院のシステムが止まれば、患者の治療に支障をきたし、命に関わる事態に発展する可能性もあります。また、金融機関のシステムが停止すれば、お金の出し入れができなくなり、社会全体に大きな混乱が生じるでしょう。

このような仕掛けの停止は、様々な原因で起こります。例えば、機械の故障や、誤った操作、コンピュータのプログラムの不具合、予期せぬ停電、更には地震や洪水などの自然災害も原因となります。また、近年では、コンピュータウイルスによる攻撃や、悪意のある人物による不正アクセスといった、人為的な原因によるシステム停止も増加しています。

こうしたシステム停止による影響を最小限に抑えるためには、様々な対策を講じる必要があります。例えば、予備の機械を準備しておく、定期的に点検を行う、システムを最新の状態に保つ、従業員への教育を徹底するといった対策が有効です。また、万一システムが停止した場合に備えて、復旧手順をあらかじめ定めておくことも重要です。

この記事では、システムが停止する様々な原因とその影響、そして具体的な対策について詳しく解説していきます。システム停止についての知識を深め、日頃から備えをしておくことで、突然のトラブルにも冷静に対処できるようになり、安定したシステム運用が可能になります。ぜひ、この記事を通して、システム停止に対する理解を深めていきましょう。

| 原因 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 機械の故障 誤った操作 プログラムの不具合 予期せぬ停電 自然災害(地震、洪水など) コンピュータウイルス 不正アクセス |

通勤・通学への影響 生産停止による経済的損失 医療への支障 金融機関の混乱 |

予備の機械の準備 定期的な点検 システムのアップデート 従業員教育 復旧手順の策定 |

何が原因で停止するのか

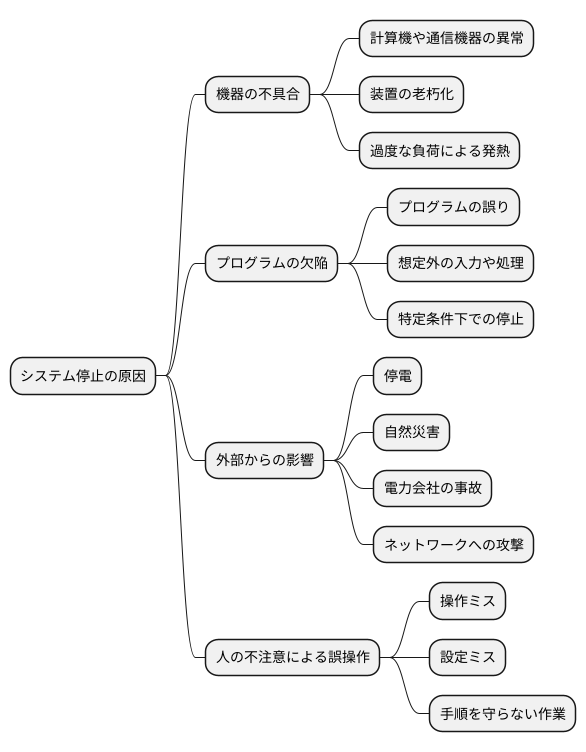

様々な要因でシステムが停止することがあります。大きく分けて、機器の不具合、プログラムの欠陥、外部からの影響、人の不注意による誤操作の四つが主な原因として考えられます。

まず、機器の不具合について説明します。これは、計算機や通信機器といった、システムを構成する物理的な装置に異常が発生することで起こります。装置の老朽化や、処理能力を超えた過度な負荷による発熱が原因となることもあります。重要な装置が故障すると、システム全体が停止してしまう可能性があります。

次に、プログラムの欠陥について説明します。これは、プログラムの作り方に誤りがあることでシステムが正常に動作しなくなる現象です。想定外の入力や処理が引き金となって欠陥が表面化し、システム全体に影響を及ぼすこともあります。普段は問題なく動作していても、特定の条件下で突然停止するといった場合も考えられます。

三つ目に、外部からの影響について説明します。これは、システム外部の要因によってシステムが停止してしまう現象です。例えば、予期せぬ停電によってシステムへの電力供給が断たれると、システムは動作を停止します。自然災害や電力会社の事故などが原因となることもあります。また、ネットワークへの攻撃なども外部からの影響として考えられます。

最後に、人の不注意による誤操作について説明します。これは、担当者の操作ミスや設定ミスなど、人為的な要因によってシステムに異常が発生し、停止する現象です。誤った命令を実行したり、設定内容を間違えて変更したりすることで、システムが停止する可能性があります。また、適切な手順を守らずに作業を行うことも、システム停止の要因となる場合があります。

停止した場合の影響

組織における情報処理の仕組みが止まると、様々な困ったことが起こります。まず、日々の仕事が中断され、仕事の効率が落ちてしまいます。情報処理の仕組みに頼っている仕事は進めることができなくなり、お客さまへのサービス提供が遅れたり、取引が途中で止まってしまったりすることで、お金の損失につながることも考えられます。

また、情報処理の仕組みが止まることは、組織の評判を落とすことにもつながります。お客さまからの信頼を失い、将来の仕事に悪い影響を与えることも考えられます。情報処理の仕組みに保管されている情報が失われる危険もあります。適切な控えの体制が整っていないと、情報処理の仕組みが止まることで大事な情報が消えてしまい、事業の継続に大きな支障が出る可能性があります。

加えて、法律上の責任を問われる可能性も出てきます。個人の情報保護に関する法律など、情報の保護に関する法律に違反した場合は、罰金や行政処分を受ける可能性があります。

情報処理の仕組みが止まることによる影響を少しでも減らすためには、様々な対策が必要です。例えば、予備の仕組みを準備しておいたり、定期的に情報の控えを取っておいたりすることが重要です。また、従業員に対して、情報処理の仕組みが止まった場合の対応手順を教育しておくことも大切です。これ以外にも、専門の業者と契約して、迅速な復旧作業をしてもらえるように準備しておくことも有効な手段です。これらの対策をしっかりと行うことで、情報処理の仕組みが止まった場合でも、被害を最小限に抑え、事業を継続していくことができるようになります。

| 情報処理の仕組みが止まることによる影響 | 具体的な影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 日々の業務への影響 | 仕事の効率低下、サービス提供の遅延、取引中断、金銭的損失 | 予備の仕組みの準備、定期的なデータバックアップ、従業員教育 |

| 組織の評判への影響 | 顧客からの信頼喪失、将来の仕事への悪影響 | 予備の仕組みの準備、定期的なデータバックアップ、従業員教育、専門業者との契約 |

| データ損失 | 重要な情報の消失、事業継続への支障 | 適切なバックアップ体制の構築、定期的なデータバックアップ |

| 法的責任 | 罰金、行政処分 | 情報保護に関する法律の遵守、適切なセキュリティ対策 |

停止を防ぐには

機械類の動きを止めてしまうことを防ぐには、様々な工夫が必要です。何よりも大切なのは、日頃からきちんと点検を行うことです。部品の調子や記録媒体の新しいものへの置き換えなどを行うことで、隠れた問題に早く気づき、大きな困りごとになる前に防ぐことができます。

また、大切な仕組みを複数用意しておくことも良い方法です。もしもの時にも、一部が壊れても全体が止まることを防ぎ、動き続けられるようにします。

さらに、記録の写しをこまめにとっておくことも大切です。機械が止まって記録が消えてしまっても、写しから元に戻すことで、仕事が続けられるようにします。

急な電気が止まることへの備えとして、電気が止まってもしばらくの間、機械に電気を送り続けられる装置を準備しておくことも大切です。電気が止まった場合でも、安全に機械を止める余裕ができます。

人の不注意による間違いを防ぐには、作業の手順をまとめたものを作ったり、使い方の練習をしたりすることが大切です。担当の人が正しい手順で作業したり、設定したりすることで、人の不注意による機械の停止を防ぐことができます。

これらの対策を組み合わせることで、機械が止まってしまうことをより確実に防ぎ、安定した動きを保つことができます。常に最新の知識を取り入れ、状況に合わせた対策を行うことで、より安全で信頼性の高い仕組みを作ることができます。

| 対策 | 目的 | 具体的な方法 |

|---|---|---|

| 日頃の点検 | 隠れた問題の早期発見と予防 | 部品の調子確認、記録媒体の交換 |

| 冗長化 | 一部の故障による全体停止の防止 | 重要な仕組みの複数用意 |

| バックアップ | データ消失時の復旧 | 記録の写しをこまめにとる |

| 無停電電源装置(UPS)の設置 | 急な停電時の安全な停止 | 停電時にも一時的に電力を供給 |

| ヒューマンエラー対策 | 人的ミスによる停止の防止 | 作業手順書の作成、操作訓練 |

停止からの復旧

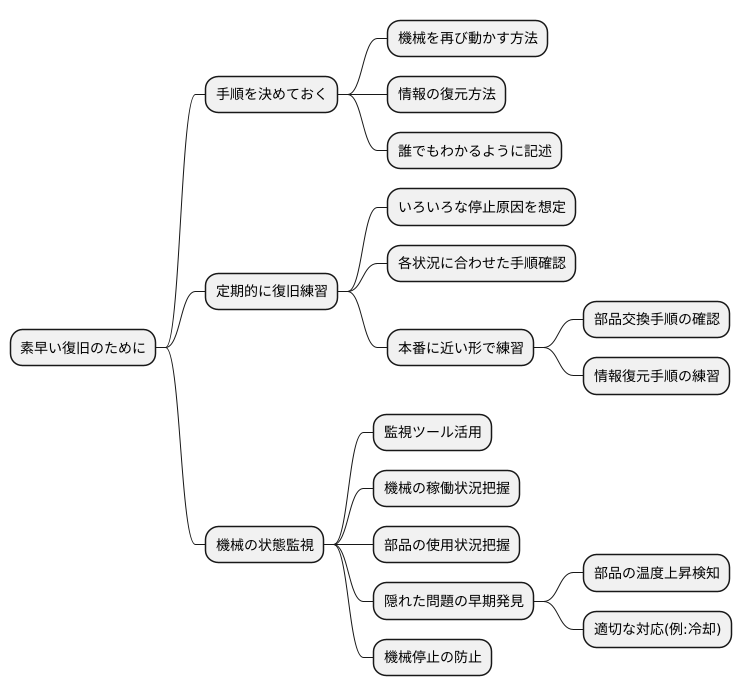

機械などが止まってしまった際の、素早い復旧作業はとても大切です。そのためには、前もって復旧のための手順を決めておくことが欠かせません。手順書には、機械を再び動かす方法や情報の復元方法などを、誰が見ても分かるように書いておく必要があります。また、定期的に復旧の練習をすることで、担当者が手順に慣れ、素早く復旧作業ができるようになります。

復旧の練習では、機械が止まる原因をいくつか想定し、それぞれの状況に応じて復旧作業の手順を確認します。実際に機械を止めることなく、復旧作業を想定しながら行うことで、本番に近い形で練習ができます。例えば、ある部品が壊れたと想定して、その部品を交換する手順を確認したり、情報を復元する手順を練習したりします。

さらに、機械を見守るための道具を使うことで、機械の状態を常に把握し、異常に早く気付くことも重要です。機械がどのくらい動いているかや、部品がどのくらい使われているかを見守ることで、隠れた問題を把握し、適切な対応を素早く行うことができます。例えば、ある部品の温度が上がりすぎていることに気付いたら、すぐにその部品を冷やす対応をすることで、機械全体が止まってしまうのを防ぐことができます。

このように、前もって手順を決めておくこと、定期的に練習をすること、そして機械の状態を常に把握すること。これら3つの点が、機械が止まってしまった場合に素早く復旧するために重要な点です。これらの対策をしっかり行うことで、機械の停止による影響を最小限に抑えることができます。

まとめ

計算機などが動かなくなることは、会社にとって大きな損害となる可能性がある深刻な問題です。計算機が止まると、仕事が進まなくなり、お金を失うだけでなく、会社の評判も悪くなることがあります。そのため、なぜ計算機が止まるのかを理解し、きちんと対策を行うことで、計算機を安定して動かし続け、会社の仕事を続けられるようにしなければなりません。

この記事では、計算機が止まることについて深く理解し、自分の会社の計算機の環境に合った対策を実行するために必要な情報を紹介しました。紹介した内容をよく読んで、計算機が止まることへの理解を深め、自社に合った対策を考えてみてください。計算機が止まることを完全に防ぐのは難しいこともありますが、適切な対策を講じることで、その影響を少なくすることは可能です。

普段から計算機の管理に気を配り、計算機が止まる危険性を減らすための努力を続けることが大切です。計算機の管理には、定期的な点検や、必要な時にすぐに対応できる体制の整備が含まれます。また、最新の技術や安全対策の情報も常に集め、計算機の安全と信頼を高めるための取り組みを続けなければなりません。最新の技術を取り入れることで、計算機の性能を向上させたり、新しい脅威に対応できるようになります。安全対策の情報収集は、外部からの攻撃や内部のミスによる被害を防ぐために重要です。

計算機が止まることへの対策は、一度行えば終わりではありません。常に変化する状況に合わせて、対策も見直していく必要があります。新しい技術や脅威に対応するために、常に情報を集め、必要に応じて対策を更新することで、計算機システムを安全に運用し続けることができます。そして、もしもの場合に備えて、計算機が止まった場合の対応手順を決めておくことも重要です。迅速な対応は、被害を最小限に抑えるために不可欠です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 計算機停止の影響 | 業務停止、金銭的損失、評判悪化 |

| 対策の必要性 | 安定稼動の維持、事業継続 |

| 対策方法 | 原因の理解、適切な対策の実行、環境に合わせた対策 |

| 計算機管理の重要性 | 定期点検、迅速な対応体制、最新技術と安全対策情報の収集 |

| 継続的な対策 | 状況変化への対応、対策の見直し、最新技術と脅威への対応、停止時対応手順策定 |