万能円盤CDとその進化

ITの初心者

先生、CDってどういうものか教えてください。

ITアドバイザー

CDは、音楽やコンピューターのデータなどを記録するためのものです。薄い金属や色素材料をプラスチックのようなもので挟んで、レーザー光で読み書きします。レコードの次に出てきて、ソニーとフィリップスの会社が一緒に作ったんだよ。

ITの初心者

ふにゃふにゃしたものはさまれているんですか?レーザー光で読み書きするって、すごいですね!どのくらいデータが入るのですか?

ITアドバイザー

ふにゃふにゃしたものではなく、薄い金属や色素材料です。レーザー光を使うのはすごいですね。普通のCDだと、だいたい700MBぐらいのデータが入ります。音楽だと、74分から80分ぐらい記録できますよ。

CDとは。

情報技術でよく使われる『CD』という言葉について説明します。CDは、薄い金属や色のついた素材を、ポリカーボネートやガラスといった透明な材料で挟んだ円盤型の記憶媒体です。レーザー光線を使って情報の読み書きを行います。昔レコードに音楽を録音していた時代に代わり、1970年代に日本のソニーとオランダのフィリップスという会社が共同で開発し、1980年代初めに商品化されました。今では、音楽だけでなく、コンピューターの様々なデータの記録にも使われています。直径12cmのCDの場合、640メガバイトから700メガバイトの情報を保存でき、音楽なら最長で74分から80分録音できます。音楽用のCD-DA、コンピューター用のCD-ROM、CD-R、CD-RWなど、様々な種類があります。ちなみに、『CD』は『コンパクトディスク』の頭文字をとったものです。

円盤の歴史

薄い円盤の形をした、コンパクトディスク(略して、シーディー)。今ではごく当たり前に身の回りにあるこの物体が、どのようにして生まれ、そして進化を遂げてきたのか、その歴史を紐解いてみましょう。始まりは、1970年代。海を隔てた二つの国、日本とオランダの会社、ソニーとフィリップスが共同で開発に乗り出したのがその発端です。

当時は、音楽を記録する主な手段としてレコードが用いられていました。しかし、レコードは大きく場所を取り、持ち運びにも不便でした。もっと小さく、手軽に持ち運べる音楽記録の手段が求められていたのです。そこで、二つの会社の技術力と、新しいものを生み出そうとする強い思いが一つになり、画期的な発明であるシーディーが誕生しました。レコードに比べて遥かに小型で、音質も優れているという革新的な特徴は、瞬く間に人々を魅了し、音楽の楽しみ方を大きく変えました。

当初は音楽を記録するものとして登場したシーディーですが、その後も技術は進歩し続けました。より多くの情報を記録できるようになり、次第にコンピューターの情報の記録にも使われるようになりました。これは、シーディーが持つ大容量記憶という特性が評価された結果です。音楽だけでなく、様々な情報を記録できる媒体として、シーディーは急速に世界中に広まっていきました。今では、写真や動画、文章など、様々な情報を保存するために使われています。このように、シーディーは、時代と共に進化を続け、私たちの生活に欠かせないものの一つとなりました。

| 時代 | 出来事 | 特徴 |

|---|---|---|

| 1970年代 | ソニーとフィリップスがCDを共同開発 | レコードの不便さを解消 |

| 開発初期 | 音楽記録媒体として登場 | 小型、高音質 |

| その後 | 技術進歩 | 大容量化 |

| 現在 | 様々な情報記録媒体 | 音楽、写真、動画、文章など |

円盤の仕組み

薄い金属の膜や有機色素材料を、透明な保護層で挟んだ構造が、音楽や映像などを記録する円盤の土台となっています。この保護層には、ポリカーボネートやガラスといった材料が用いられています。中心から外側に向かって渦巻き状になった細い溝があり、この溝に沿ってデータが記録されているのです。この溝は、髪の毛の太さの数百分の1という非常に細かい幅で作られており、肉眼ではほとんど見えません。

データの読み書きは、レーザー光を用いて行われます。読み込みの際は、円盤を回転させながらレーザー光を照射します。レーザー光は、溝に当たると反射しますが、溝がない平らな部分に当たると反射の仕方が変わります。この反射光の変化を読み取ることで、データを読み取ることができるのです。書き込みの際は、強いレーザー光を照射することで、金属膜や有機色素材料に物理的な変化を加え、データを記録します。書き込み可能な円盤には、このレーザー光による変化を記録できる特別な素材が用いられています。

直径わずか12センチほどの円盤に、膨大な量のデータを記録できるのは、この微細な溝とレーザー光による精密な技術のおかげです。円盤の表面に見える虹色の光沢は、この微細な溝に光が反射することで生まれます。この光沢は、高度な技術の証と言えるでしょう。近年の技術革新により、より多くのデータを記録できる円盤も開発されていますが、基本的な仕組みは同じです。レーザー光と微細な構造を組み合わせることで、大量の情報を小さな円盤に閉じ込める技術は、これからも進化し続けるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 構造 | 薄い金属膜や有機色素材料を、透明な保護層(ポリカーボネートやガラス)で挟んだ構造 |

| データ記録場所 | 中心から外側に向かって渦巻き状になった細い溝(髪の毛の太さの数百分の1) |

| データ読み込み | レーザー光を照射し、溝からの反射光の変化を読み取る |

| データ書き込み | 強いレーザー光を照射し、金属膜や有機色素材料に物理的な変化を加える |

| 記録密度 | 直径12cmに膨大な量のデータを記録可能 |

| 虹色の光沢 | 微細な溝に光が反射することで生じる |

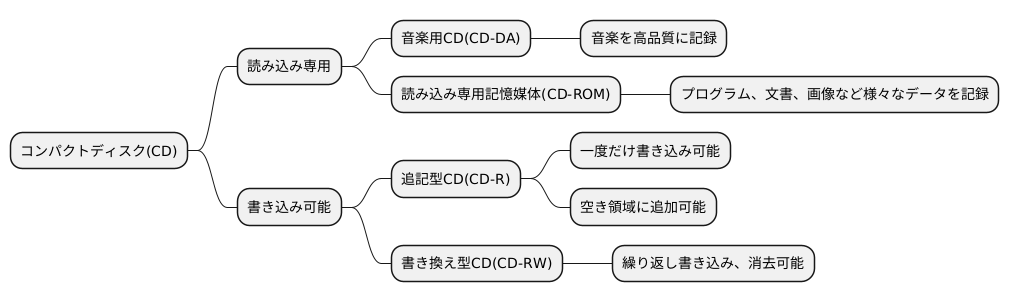

円盤の種類

円盤型の記録媒体であるコンパクトディスク(CD)には、様々な種類があります。それらは、大きく分けて読み込み専用のものと、書き込み可能なものに分けられます。読み込み専用の代表としては、音楽を保存するために作られた音楽用円盤(CD-DA)と、様々なデータを保存するために作られた読み込み専用記憶媒体(CD-ROM)があります。書き込み可能なものとしては、一度だけ書き込むことができる追記型円盤(CD-R)と、何度も書き込みを消して書き直すことができる書き換え型円盤(CD-RW)があります。

音楽用円盤(CD-DA)は、高品質の音を記録するために開発されました。音楽をデジタルデータに変換して、それを円盤上に記録することで、原音に近い音を再現することができます。一方、読み込み専用記憶媒体(CD-ROM)は、パソコンなどで扱うデータを記録するために開発されました。プログラムや文書、画像など、様々な種類のデータを記録することができます。これらの読み込み専用の円盤は、あらかじめ工場などでデータを記録してから販売されます。

追記型円盤(CD-R)が登場したことで、一般の人でも簡単にデータを円盤に記録できるようになりました。追記型という名前の通り、一度記録したデータは消すことができませんが、空いている部分に追加でデータを書き込むことは可能です。書き換え型円盤(CD-RW)は、追記型円盤(CD-R)の技術をさらに発展させたもので、記録したデータを消して、何度も書き直すことができます。これは、フロッピーディスクのように繰り返し使える利便性と、円盤の大容量記憶という利点を兼ね備えた画期的な技術でした。

このように、円盤は時代と共に多様な種類が登場し、それぞれの目的に最適な形で進化を遂げてきました。音楽鑑賞からデータ保存、データのやり取りまで、幅広い用途で利用されています。

円盤の容量

直径およそ12センチの円盤型の記憶媒体である、コンパクトディスク(略してCD)についてお話します。CD1枚には、およそ700メガバイトもの情報を記録することができます。これは、音楽CDの場合だと、最大でおよそ80分もの音楽を記録できる容量に相当します。700メガバイトという容量は、CDが登場した当時は、これまでの記憶媒体と比べて、非常に大きな容量でした。それ以前は、フロッピーディスクなどが主流で、容量は1メガバイト程度でしたので、CDの登場は画期的な出来事だったと言えるでしょう。

CDの大容量化は、技術の進歩によって実現しました。より多くの情報を記録できる媒体への需要が高まるにつれて、技術者たちは記録容量を増やすための技術開発に取り組みました。その結果、レーザー光線を使って、円盤状の記録面に微細な凹凸を作ることで、大量の情報を記録できるようになりました。この技術革新により、CDは多くのデータを記録できる媒体として、高く評価されるようになりました。

CDの登場以前は、フロッピーディスクが広く使われていましたが、その容量はCDに比べてはるかに小さいものでした。そのため、大きなサイズのデータや、たくさんのファイルを扱う際には、多くのフロッピーディスクが必要でした。しかし、CDが登場したことで、大容量のデータを一枚の円盤に手軽に記録し、持ち運べるようになりました。このことは、コンピュータや音楽、映像などの分野に大きな影響を与え、情報の普及と発展に大きく貢献しました。CDは、その後も技術開発が進み、記録できる情報量はさらに増え、DVDやブルーレイディスクへと進化しました。これらの新しい光ディスクは、CDと同じようにレーザー光線を利用していますが、より高密度で情報を記録できるため、より多くの情報を保存することができます。このように、CDの登場は、情報記録技術における大きな転換点となり、現代社会の情報化を支える重要な役割を果たしました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | コンパクトディスク(CD) |

| 形状 | 直径約12cmの円盤型 |

| 容量 | 約700メガバイト(音楽CDの場合、最大約80分) |

| 記録方式 | レーザー光線で円盤状の記録面に微細な凹凸を作成 |

| 登場以前の主流媒体 | フロッピーディスク(容量約1メガバイト) |

| 利点 | 大容量、手軽に記録・持ち運び可能 |

| 影響 | コンピュータ、音楽、映像分野に大きな影響、情報の普及と発展に貢献 |

| 後継媒体 | DVD、ブルーレイディスク |

円盤の未来

薄くて軽い円盤型の記憶装置は、一昔前には音楽や映像、様々な書類を保存するための主要な手段でした。近頃は、指先ほどの小さな記憶装置や、場所を選ばずに情報を保存し、呼び出すことができる技術が登場し、円盤の使用機会は少なくなってきました。しかし、円盤は今もなお、幾つもの大切な役割を担っています。

例えば、音楽の世界では、円盤は収集の対象として、また、高音質で音楽を楽しむ手段として、一部の熱心な愛好家に大切にされています。レコードが温かみのある音で再び注目を集めているように、円盤もまた、独特の音質で根強い人気を誇っています。デジタルの音源とは異なる、円盤ならではの繊細な音の違いを聞き分けられる人々にとっては、かけがえのない存在と言えるでしょう。

また、情報の控えを保管する手段としても、書き込みのできる円盤は今でも利用されています。大切な書類や思い出の写真などを、形ある物として手元に置いておく安心感は、他の記憶装置では得難いものです。万一、機器が壊れたり、情報が失われたりした場合でも、円盤があれば、大切な情報を復元することができます。

円盤は、過去の技術の粋を集めて作られたものであり、その歴史と技術力は、現代の記憶装置の開発にも大きな影響を与えています。円盤の製造技術は、より小さく、より多くの情報を保存できる記憶装置の開発に役立っています。また、円盤を読み書きする技術は、様々な機器に応用され、私たちの生活を便利にしています。

円盤は、過去の遺物ではなく、未来への可能性を秘めた技術です。今後、円盤がどのような発展を遂げるのか、大いに期待されます。もしかしたら、全く新しい形で、私たちの生活を豊かにしてくれるかもしれません。

| 円盤型記憶装置の現状 | 役割・利点 |

|---|---|

| 主要な記憶手段としての役割は減少 小型記憶装置やクラウド技術の普及 |

一部の愛好家には高音質メディアとして レコードのように温かみのある音質 |

| 情報の控えを保管する手段 | 大切な情報の形あるバックアップ 機器故障やデータ損失時の復元 |

| 過去の技術の粋を集めたもの | 現代の記憶装置開発に影響 小型化・大容量化に貢献 読み書き技術の応用 |

| 未来への可能性 | 更なる発展に期待 |

円盤と社会

薄い円盤型の記憶媒体は、私たちの暮らしに大きな変化をもたらしました。かつて、音楽を聴くためには大きな円盤型のレコードを使うのが当たり前でした。しかし、この新しい記憶媒体の登場によって、音楽を取り巻く環境は一変しました。コンパクトで場所を取らないこの円盤は、音質の良さも相まって、瞬く間にレコードに取って代わりました。音楽販売店では、色とりどりのジャケットをまとった円盤が棚に並び、人々は好みの音楽を自由に選べるようになりました。これまでのように、大きなレコードを持ち運ぶ必要もなく、気軽に音楽を持ち運べるようになったことで、音楽を楽しむ機会も増えました。

この円盤は、計算機の世界にも大きな進歩をもたらしました。計算機用の情報記憶媒体としても使われるようになり、大きな容量の情報を持つことができるようになりました。従来の記憶媒体では、大きな箱のような装置が必要でしたが、この円盤は小さく軽く、持ち運びも容易でした。そのため、計算機の利用者は手軽に情報を持ち運べるようになり、計算機の普及を大きく後押ししました。特に、様々な絵や図、音を取り込んだ多くの情報を記憶できるようになったことで、計算機でできることが大きく広がりました。学習用の教材や、様々な遊びの道具としても使われるようになり、人々の生活をより豊かに彩るようになりました。

この円盤は、単なる情報の入れ物ではなく、人々の生活を大きく変える力を持っていました。音楽や情報を手軽に持ち運べるようになったことで、楽しみが広がり、学ぶ機会も増えました。これからも、様々な技術革新によって、私たちの生活は変わり続けることでしょう。この小さな円盤は、技術の進歩が人々の暮らしを豊かにする、その象徴と言えるでしょう。

| 分野 | 変化 | 詳細 |

|---|---|---|

| 音楽 | レコードから薄い円盤型媒体へ | 小型化、音質向上、携帯性向上により音楽を楽しむ機会が増加 |

| コンピュータ | 情報記憶媒体として利用 | 大容量化、小型化、携帯性向上によりコンピュータの普及を促進、多様なコンテンツ利用が可能に |

| 生活 | 利便性向上 | 音楽、情報へのアクセス向上により、楽しみや学習機会が増加 |