オブジェクト指向:部品で組み立てるソフト開発

ITの初心者

『オブジェクト指向』って、難しそうでよくわからないんです。具体的にどんなものなのでしょうか?

ITアドバイザー

そうですね。『オブジェクト指向』は、プログラムを作る時の考え方の一つです。例えば、家を建てることを想像してみてください。家を建てるには、壁や窓、屋根などの部品を組み合わせて作りますよね?同じように、プログラムも部品を組み合わせて作ることを考えます。それぞれの部品には、それぞれ役割があります。壁は家を支える、窓は換気をする、といった具合です。プログラムでいうと、それぞれの部品がデータと、そのデータをどう扱うかの処理方法を持っています。これが『オブジェクト』です。

ITの初心者

なるほど。部品を組み合わせて作るというのは、なんとなくわかりました。でも、普通のプログラムの作り方と何が違うんですか?

ITアドバイザー

普通の作り方だと、プログラム全体を最初から最後まで順番に書いていくことが多いです。でも、『オブジェクト指向』では、必要な部品をそれぞれ作って、後で組み合わせます。だから、同じような部品を何度も作らなくて済むし、作った部品を別のプログラムで再利用することもできるんです。家を建てる時に、毎回設計図から作るのではなく、同じ窓やドアを別の家でも使うようなイメージですね。

オブジェクト指向とは。

情報技術の用語で『もの中心』という考え方について説明します。これは、ソフトウェアの設計や開発の方法の一つです。プログラムを作る時、処理の手順を順番に書くのではなく、機能ごとの部品として考え、それらを組み合わせてシステムを作ります。同じような処理は共通の部品として使い回し、部品を繰り返し使うことで、開発を効率的に行う方法です。ちなみに、『もの中心』は英語で object-oriented と言い、その頭文字をとって OO とも呼ばれます。

部品を組み合わせる開発手法

部品を組み合わせる開発手法は、ものを作るように仕組を作る新しい考え方です。従来の作り方のように、手順を一つずつ書くのではなく、仕組全体を独立した部品に分けて、それらを組み合わせることで完成させます。それぞれの部品は、必要な情報とその情報を扱う手順を中に持っています。外からは中の仕組みが分からなくても、部品として使うことができます。

ちょうど積み木のように、様々な部品を組み合わせて複雑な建物を作ることを想像してみてください。この手法を使うと、仕組を作る作業が早くなり、作った部品を繰り返し使えるようになります。また、仕組の手入れもしやすくなります。

従来の作り方では、仕組に少しでも変更があると、関連する手順を全て書き直す必要がありました。しかし、この新しい手法では、変更は部品の中だけに留まるため、書き直す範囲を少なく抑え、手入れの手間を減らすことができます。

一度作った部品は、他の仕組を作る時にも再利用できます。例えば、時計を作る時に使った「針」という部品を、別の時計を作る時にもそのまま使うことができます。これは、仕組を作る時間を短縮することに繋がります。

このように、部品を組み合わせる開発手法は、複雑化する仕組作りにおいて、効率よく、そして柔軟な作り方を実現する、現代的な手法と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 手法 | 部品を組み合わせる開発手法 |

| 概要 | 仕組全体を独立した部品に分けて、それらを組み合わせることで完成させる |

| 部品の構成 | 必要な情報とその情報を扱う手順 |

| メリット |

|

| 従来手法との比較 | 変更があると、関連する手順を全て書き直す必要があったが、新しい手法では変更は部品の中だけに留まる |

| 例 | 時計の「針」部品を他の時計にも再利用 |

部品の中身と役割

部品、つまりここでは道具のようなものだと考えてみてください。道具にはそれぞれ目的があり、例えばハンマーは釘を打つため、のこぎりは木材を切るため、といった具合です。

道具には、それぞれ中身と役割があります。ハンマーの中身は、金属の頭と木の柄です。そして役割は釘を打つことです。のこぎりの中身は、薄い金属の板に歯が並んでいて、木の柄がついています。役割は木材を切ることです。

同じように、計算機の中の部品も、それぞれ中身と役割を持っています。画面に文字を出す部品、計算をする部品、記録しておく部品など、色々な部品が組み合わさって動いています。それぞれの部品は、他の部品とやり取りしながら全体の動きを作っています。

部品の中身は隠されていて、外からは見えません。ハンマーの中身がどうなっているか知らなくても、釘を打つことができます。のこぎりの仕組みが分からなくても、木材を切ることができます。計算機の中の部品の仕組みが分からなくても、計算機を使うことができます。

部品は、外から見ると、役割を果たすための入口だけが見えています。ハンマーで言えば、釘を打つための頭の部分が、のこぎりで言えば、木材を切るための刃の部分がそうです。計算機の部品で言えば、計算をする部品には、計算を始めるための入口、計算結果を受け取るための出口があります。

このように、部品の中身を隠して、役割に応じた入口だけを見せることで、部品を組み合わせやすく、管理しやすくしています。ハンマーが壊れたら、新しいハンマーに交換すれば良いのです。のこぎりの刃が欠けたら、刃を研ぐか、新しいのこぎりに交換すれば良いのです。計算機の部品が壊れたら、その部品だけを交換すれば良いのです。

部品の中身と役割を分けて考えることで、複雑なものを分かりやすく整理することができます。これは、大きな建物を作る時にも、料理を作る時にも、色々なところで役に立つ考え方です。

| 部品(道具) | 中身 | 役割 | 入口 |

|---|---|---|---|

| ハンマー | 金属の頭と木の柄 | 釘を打つ | 頭の部分 |

| のこぎり | 薄い金属の板に歯が並んでいて、木の柄がついている | 木材を切る | 刃の部分 |

| 計算機の画面出力部品 | (詳細は不明) | 画面に文字を出す | (詳細は不明) |

| 計算機の計算部品 | (詳細は不明) | 計算をする | 計算を始めるための入口、計算結果を受け取るための出口 |

| 計算機の記録部品 | (詳細は不明) | 記録をする | (詳細は不明) |

継承による効率化

ものを組み立てるように、組み合わせの技術を使うことで、作業を効率化できる場面はよくあります。部品を一つ一つ手作りするのではなく、共通の部品を組み合わせて製品を作ることで、時間と労力を節約できるのと同じように、組み合わせの考え方は、計算機を動かす命令の集まりを作る際にも役立ちます。これが、継承と呼ばれる技術です。

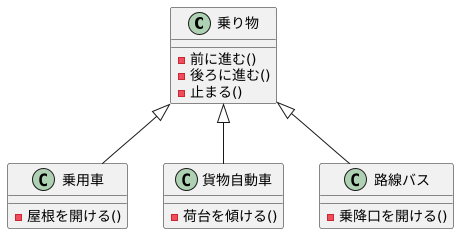

継承を使うと、既に作った命令の集まりを土台にして、新しい命令の集まりを作ることができます。例えば、「乗り物」という土台となる命令の集まりがあるとします。この中には、「前に進む」「後ろに進む」「止まる」といった基本的な命令が含まれているとしましょう。ここから、「乗用車」「貨物自動車」「路線バス」といった、より具体的な種類の乗り物を作る際に、一から命令を作る必要はありません。「乗り物」の命令をそのまま受け継ぎ、それぞれの乗り物特有の命令、例えば乗用車には「屋根を開ける」、貨物自動車には「荷台を傾ける」、路線バスには「乗降口を開ける」といった命令を追加するだけで済みます。

継承を使う利点は、同じ命令を何度も書く手間を省けることです。もし継承を使わずにそれぞれの乗り物の命令を個別に作るとしたら、「前に進む」「後ろに進む」「止まる」といった共通の命令を何度も書くことになり、無駄な労力と時間がかかってしまいます。また、もし「止まる」命令の書き方を変更する必要が生じた場合、継承を使っていれば土台の「乗り物」の命令を一つ変更するだけで済みますが、個別に作っていた場合は全ての乗り物の命令を一つ一つ変更しなければならず、大変な作業になります。継承によって、命令の集まりの再利用性を高め、修正にかかる手間を減らし、作業効率と品質を向上させることができるのです。これは、ものづくりにおける部品の共通化と同じように、効率的で無駄のない仕事のやり方と言えるでしょう。

多様性を実現する多態性

多くの種類を扱う事を可能にする仕組み、それが多様性を実現する多態性です。これは、同じ指示に対して、対象の種類によって異なる動作をする仕組みのことです。

例えば、「音を出す」という指示を想像してみてください。この指示に対して、「犬」は「わんわん」と吠え、「猫」は「にゃあ」と鳴き、「鳥」は「ちゅんちゅん」とさえずります。このように、同じ指示に対しても、それぞれの動物が持つ性質に基づいて異なる行動をとります。これが多態性の基本的な考え方です。

この仕組みは、柔軟で拡張性の高い仕組を作る上で非常に重要です。例えば、新しい動物の種類を追加したい場合を考えてみましょう。従来のやり方では、新しい動物ごとに個別の指示を作る必要がありました。しかし、多態性を活用すれば、「音を出す」という指示だけで、それぞれの動物に合わせた音を出すことができます。つまり、新しい種類の動物を追加する際に、既存の仕組みを変える必要がないのです。

これは、プログラムを作る上でも大変役に立ちます。例えば、「図形を描く」という指示に対して、「丸」であれば円を描き、「三角」であれば三角形を描くといった具合です。新しい図形を追加する場合でも、「図形を描く」という指示を送るだけで、その図形を描画する事ができます。

このように多態性を使うことで、システムの拡張性を高め、変更に強いしなやかな設計を実現できるのです。新しい要素を追加するたびに、全体の仕組みを修正する必要がないため、開発の手間を大幅に削減し、より効率的な開発を行うことができます。また、予期せぬ変更にも柔軟に対応できるため、堅牢なシステムを構築する上でも非常に有効な手段となります。

カプセル化による安全性

包み込みとは、ものの内部構造を覆い隠す仕組みのことです。例えるなら、宝箱の中に宝と鍵があり、鍵を持っている人だけが宝を取り出せるような状態です。ものには、情報とそれを扱う手順が中にありますが、外からは直接触れることができません。外から触れる場合は、ものが公開している窓口(手順)を通してのみ可能です。

これにより、ものの内部状態を不正に扱われる危険性を減らし、仕組み全体の安全性を高めます。まるで、宝箱の鍵を持っていない人が宝を盗めないようにです。また、包み込みによって、ものの内部の変化が外に影響することを防ぎ、手入れのしやすさを高める効果もあります。例えば、宝箱の中身を宝から宝石に変えたとしても、鍵を持っている人が鍵を使って中身を取り出す手順は変わらないため、宝箱を使う人に影響はありません。

包み込みは、部品ごとに組み立てて作る方法における安全性と手入れのしやすさを保つための大切な考え方です。それぞれの部品が独立して動くことで、一つの部品に問題が起きても、他の部品に影響が及ぶことを防ぎます。これは、システム全体の安定性を高めることに繋がります。また、部品の内部構造を変える必要が出た場合でも、窓口(手順)が変わらなければ、他の部品に影響を与えずに修正できます。そのため、システムの改良や変更が容易になり、開発効率の向上に貢献します。

包み込みは、複雑な仕組みを作る上で欠かせない技術です。それぞれの部品を独立させることで、全体の仕組みを理解しやすくなり、開発や保守を容易にします。また、予期せぬエラーや不正アクセスからシステムを守る役割も果たします。そのため、安全で安定した仕組みを作るためには、包み込みを適切に利用することが重要です。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 概念 | 内部構造を覆い隠し、公開された窓口(手順)を通してのみアクセスを許可する仕組み | 宝箱、鍵 |

| メリット1 | 安全性向上:不正なアクセスから内部状態を保護 | 鍵がないと宝を盗めない |

| メリット2 | 保守性向上:内部の変化が外部に影響しにくい | 宝箱の中身が変わっても、鍵の使い方(手順)は変わらない |

| メリット3 | 安定性向上:部品ごとの独立性により、一つの部品の問題が全体に波及しにくい | – |

| メリット4 | 開発効率向上:部品の修正が容易 | – |

| 全体的な効果 | 複雑なシステムの開発、保守を容易にし、安全で安定したシステム構築に貢献 | – |

まとめ:これからの開発の核

近年の開発において、部品を組み合わせるようにプログラムを作る考え方が主流となっています。これは、対象を部品(オブジェクト)として捉え、それらの相互作用でシステムを構築するという考え方で、一般的に「対象指向」と呼ばれています。

この対象指向には、開発を効率化し、高品質な製品作りを支える幾つかの重要な考え方があります。まず「部品化」です。これは、システムを独立した部品に分割して開発することを意味します。部品ごとに開発を進めることで、複数人で同時進行でき、全体の開発期間を短縮できます。また、変更が必要になった場合も、影響範囲を限定できるため、修正が容易になります。

次に「継承」です。既存の部品の設計を元に、新たな部品を容易に作成できる仕組みです。例えば、車輪という部品を元に、自転車の車輪、自動車の車輪といった特化した部品を簡単に作ることができます。これにより、開発の手間を省き、既存資産を有効活用できます。

そして「多様性」です。これは、同じ指示でも、対象となる部品によって異なる動作をすることを意味します。例えば、「動く」という指示に対して、自動車はエンジンで走り、自転車はペダルを漕いで進みます。このように、状況に応じて適切な動作をすることで、柔軟なシステムを実現できます。

最後に「隠蔽化」です。これは、部品の内部構造を外部から隠す仕組みです。これにより、部品同士の依存関係を減らし、変更による影響を最小限に抑えることができます。また、部品の内部構造を知らない開発者でも、容易に利用できます。

このように、対象指向は、開発の効率化、再利用性の向上、保守性の向上、安全性の向上といった様々な利点をもたらします。システムが複雑化する現代において、これらの利点は非常に重要です。対象指向を深く理解し、実践することで、より良い製品を迅速に提供できるようになります。これからの開発において、対象指向は不可欠な要素となるでしょう。

| 概念 | 説明 | メリット |

|---|---|---|

| 部品化 | システムを独立した部品に分割して開発する。 | 複数人での同時開発、開発期間の短縮、変更容易性 |

| 継承 | 既存部品を元に新たな部品を容易に作成。 | 開発の手間削減、既存資産の活用 |

| 多様性 | 同じ指示でも部品によって異なる動作。 | 柔軟なシステムの実現 |

| 隠蔽化 | 部品の内部構造を外部から隠す。 | 部品間の依存関係軽減、変更の影響最小化、利用容易性 |