ブルースクリーンの謎を解く

ITの初心者

先生、『青い画面』って、パソコンが壊れたっていうことですか?

ITアドバイザー

うん、まあ、ひどく具合が悪くなったサインだね。パソコンの具合が悪くなって、動かなくなってしまった時に表示される画面だよ。でも、必ずしもパソコンが完全に壊れたわけではないんだ。

ITの初心者

じゃあ、パソコンが壊れていないのに『青い画面』が出ることもあるんですか?

ITアドバイザー

そうだよ。例えば、パソコンにつないでいる機器がうまく動いていなかったり、パソコンの中の部品が一時的に調子が悪かったりするだけでも『青い画面』が出る場合があるよ。だから、『青い画面』が出たら、まずは落ち着いて、何が原因か考えてみることが大切だね。

blue screenとは。

コンピュータ関連の言葉で『ブルースクリーン』というものがあります。これは、ウィンドウズという基本ソフトを使っているコンピュータで、システムの重要な部分に問題が起きた時に現れる画面のことです。青い画面に白い文字でエラーのメッセージが表示されます。基本ソフトが動かなくなってしまうような、深刻な問題のメッセージが表示されることがよくあります。『青画面』や『ビーエスオーディー』とも呼ばれています。

青い画面の正体

電算機を使っていると、画面全体が青色になり白い文字で何やら表示されることがあります。この表示は、よく「青画面」と呼ばれ、電算機を使う人にとってあまり見たくない画面の一つです。正式には「死の青画面」と呼ばれ、英語では「ブルー スクリーン オブ デス」と表現され、略して「死の青画面」と呼ばれることもあります。「死」という言葉が使われているのは、この画面が表示された時、電算機の中枢部分である系統が深刻な不具合状態にあることを示すからです。つまり、電算機が正常に動かなくなる、例えるなら「死んだ」状態にあることを意味します。

この青画面は、電算機の心臓部ともいえる基本処理系統に重大な問題が発生した時に表示されます。基本処理系統は電算機全体の動きを制御する重要な役割を担っています。そのため、基本処理系統が停止してしまうと、電算機も正常に動かなくなってしまいます。青画面は、電算機にとって非常に深刻な事態であることを示す警告なのです。

青画面には、エラーの状況を示す情報が表示されます。専門家はこの情報を見て、不具合の原因を特定します。技術の進歩により、最近の青画面は以前のものより幾分わかりやすい表現でエラー内容を示すようになっています。しかし、多くの利用者にとって、青画面に表示される専門用語や暗号のような文字列は難解です。

青画面が表示された場合、まずは画面に表示されている情報を記録しましょう。専門家に相談する際に役立ちます。多くの場合、電算機を再起動することで復旧できますが、再起動を繰り返しても青画面が表示される場合は、基本処理系統や記憶装置、その他部品に問題がある可能性があります。このような場合は、専門家の助言や修理が必要となるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 通称 | 青画面、死の青画面 |

| 英語名 | ブルー スクリーン オブ デス (BSOD) |

| 意味 | 電算機(コンピュータ)のOS(基本処理系統)に重大な問題が発生したことを示す画面 |

| 原因 | 基本処理系統の深刻な不具合 |

| 表示内容 | エラーの状況を示す情報(専門用語や暗号のような文字列) |

| 対処法 |

|

発生の原因を探る

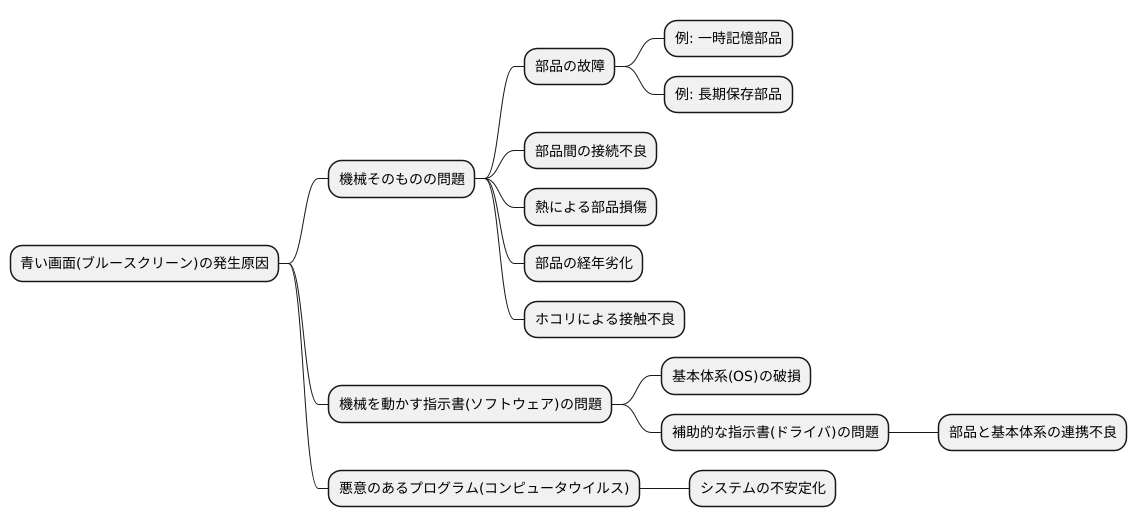

青い画面、いわゆるブルースクリーンの発生には、様々な理由が考えられます。大きくは、機械そのものの問題と、機械を動かす指示書の問題に分けられます。

まず、機械そのものの問題を見ていきましょう。パソコンの中には、様々な部品が組み込まれており、それらが連携して動作することで、はじめてパソコンは正常に動きます。例えば、情報を一時的に記憶しておく部品や、情報を長期的に保存しておく部品などです。これらの部品が壊れていたり、あるいは部品同士の接続がうまくいっていないと、パソコンは正常に動作することができなくなり、青い画面が表示されることがあります。パソコン内部で発生した熱によって部品が損傷することもありますし、長年の使用によって部品が劣化することもあります。また、ホコリが溜まって接触不良を起こす場合もあります。

次に、機械を動かす指示書、つまりソフトウェアの問題について説明します。パソコンは、様々なプログラムによって制御されています。その中でも特に重要なのが、基本となる指示書、いわゆる基本体系です。この基本体系の指示書が壊れていると、パソコン全体が不安定になり、青い画面が表示されることがあります。また、パソコンに様々な機能を追加するための補助的な指示書も、青い画面発生の原因となることがあります。この補助的な指示書は、それぞれの部品に合わせて作られており、部品と基本体系との橋渡しをする役割を果たします。この指示書に問題があると、部品と基本体系がうまく連携できなくなり、青い画面が表示されることがあります。

さらに、悪意のあるプログラム、いわゆるコンピュータウイルスも、青い画面発生の大きな原因の一つです。これらのプログラムは、パソコンのシステムを不安定にするように作られており、青い画面の発生以外にも、様々な問題を引き起こす可能性があります。

このように、青い画面が発生する原因は多岐にわたるため、原因を特定するためには、一つ一つ丁寧に可能性を潰していく必要があります。

画面に隠された情報

青い画面、よくパソコンの画面いっぱいに広がるあの画面。ただ青いだけではありません。実は画面にはたくさんの情報が隠されています。ぱっと見ただけでは青い背景に白い文字が並んでいるだけのように見えますが、よく見ると、様々な手がかりが散りばめられています。

画面に表示される文字の一つ一つに意味があります。例えば「エラー番号」と呼ばれるもの。これはまるで暗号のように、数字や文字の組み合わせで表示されます。この番号こそが、問題解決の鍵を握っています。それぞれの番号には、原因となる問題の種類が割り当てられており、この番号を調べることで、何が起きているのかを特定できるのです。

さらに、エラー番号に加えて、エラーの内容を示す説明書きも表示されます。これはエラー番号だけでは分かりにくい内容を、より具体的に示したものです。専門家はこの説明書きを読むことで、問題の原因をより深く理解し、適切な解決策を見つけ出します。

しかし、これらの情報は専門的な言葉で書かれていることが多く、パソコンに詳しい人でなければ、理解するのは難しいでしょう。暗号のようなエラー番号や専門用語が並んだ説明書きを見ても、何が書いてあるのかさっぱり分からない、という人も多いのではないでしょうか。

もし青い画面が出てしまったら、まずは落ち着いてパソコンの電源を切りましょう。慌ててあれこれ操作してしまうと、状況を悪化させてしまうかもしれません。そして、専門の修理業者や詳しい人に相談するのが一番です。専門家は画面に隠された情報を正しく読み解き、問題を解決するための適切な方法を教えてくれます。青い画面は確かに不安を誘うものですが、画面の情報は問題解決の手がかりとなります。落ち着いて対応すれば、きっと解決できるはずです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 青い画面 | パソコンの画面全体に広がる青い画面。一見ただの青い画面に見えても多くの情報を含んでいる。 |

| エラー番号 | 数字や文字の組み合わせで表示される。問題の原因を特定するための鍵となる情報。 |

| エラー説明書き | エラー番号だけでは分かりにくい内容を具体的に説明する補足情報。専門家が原因特定に活用する。 |

| 専門用語 | エラー番号や説明書きは専門用語で記述されているため、理解が難しい場合が多い。 |

| 対処法 | 青い画面が出たら、落ち着いてパソコンの電源を切り、専門家(修理業者など)に相談する。 |

対策と予防策

突然画面が真っ青になり、白い文字でエラーメッセージが表示される現象、いわゆる「青画面」は、パソコン使用者にとって悩みの種です。この青画面の発生は、様々な原因が考えられますが、日頃の心がけ次第で発生頻度を減らす、あるいは未然に防ぐことが可能です。青画面発生の予防策として、まず挙げられるのが、パソコンの定期的な点検整備です。これは人間で言うところの健康診断のようなもので、パソコンの状態を良好に保つために欠かせません。具体的には、使用している基本ソフトやその他利用している様々な応用ソフトの更新をこまめに行うことが重要です。更新プログラムには、既知の問題点に対する修正が含まれており、これらを適用することでシステム全体の安定性が向上し、青画面発生のリスクを低減できます。

また、悪意のあるプログラムからパソコンを守ることも大切です。ウイルス対策ソフトを導入し、常に最新の状態に保つことで、ウイルスや有害なプログラムによる攻撃を防ぎ、システムの安全性を確保できます。ウイルス対策ソフトは、常に新しいウイルスに対応できるように更新されるため、最新版を利用することが重要です。

さらに、パソコン内部の温度管理も青画面発生の予防に繋がります。パソコン内部の温度が高すぎると、部品の劣化を早め、誤作動や故障の原因となることがあります。これは人間が暑すぎると体調を崩すのと似ています。パソコンを置く場所の温度や通気を良くし、冷却用の扇風機の調子を定期的に確認することで、パソコン内部の温度上昇を抑えることができます。例えば、パソコンを直射日光の当たる場所に置かない、通気口を塞がない、冷却用の扇風機の埃を掃除するといった簡単な工夫で、パソコン内部の温度を適切に保つことができます。これらの対策を継続的に行うことで、青画面の発生を最小限に抑え、快適なパソコン環境を維持することが期待できます。

| 対策 | 詳細 | 例 |

|---|---|---|

| 定期的な点検整備 | OSやアプリケーションの更新プログラムを適用し、システムの安定性を向上させる | Windows Updateの実行、ソフトウェアのアップデート |

| ウイルス対策 | ウイルス対策ソフトを導入し、最新の状態に保つことで、ウイルスや有害なプログラムからシステムを保護する | ウイルス定義ファイルの更新、ウイルススキャン |

| パソコン内部の温度管理 | パソコン内部の温度上昇を抑え、部品の劣化や誤作動を防ぐ | 直射日光を避ける、通気口を塞がない、冷却ファンの清掃 |

専門家への相談

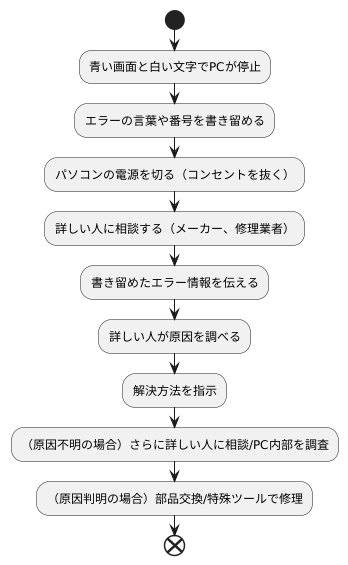

青い画面に白い文字が出てきてパソコンが動かなくなった時は、慌てずに落ち着いて行動することが大切です。まずは、画面をよく見て、そこに書いてあるエラーの言葉や番号を書き留めておきましょう。この情報は、後で直してもらう人に伝える大切な手がかりになります。

書き留めたら、パソコンの電源を切ります。コンセントを抜いて完全に電源を落とすのが良いでしょう。電源を切ったら、自分だけで解決しようとせずに、詳しい人に相談しましょう。例えば、パソコンを作った会社のお客様相談室や、パソコンの修理屋さんなどに連絡してみましょう。

相談する時は、書き留めておいたエラーの言葉や番号を伝えましょう。詳しい人は、その情報をもとに、なぜ青い画面が出てきたのか、その原因を調べてくれます。そして、どのようにすれば直るのか、適切な方法を教えてくれます。

パソコンに詳しい人でも、原因が分からなければ、さらに詳しい人に相談したり、パソコンの中身を見て調べたりするかもしれません。原因が特定できれば、部品を交換したり、特別な道具を使って直したりするでしょう。

自分で何とかしようとすると、かえって状況を悪くしてしまうこともあります。例えば、インターネットで調べて見つけた方法を試して、さらにパソコンが壊れてしまうかもしれません。ですから、専門家の助言を聞くことが、問題を早く解決するための近道と言えるでしょう。安心して使えるように、きちんと直してもらいましょう。

データの保護

パソコン画面が突然真っ青になり、白い文字でエラーメッセージが表示される現象、いわゆる「青い画面」は、パソコン内部で重大な問題が発生したことを示す警告です。この青い画面は、利用者が何も操作していない時でも突然現れることがあり、作業中のデータが保存されないまま強制終了されてしまうこともあります。つまり、この青い画面の発生は、データ損失の危険性と隣り合わせなのです。

このような不測の事態に備え、日頃からデータを守る習慣を身につけることが大切です。その有効な手段の一つが、データの複製、いわゆる「控え」を作ることです。「控え」は、パソコン本体とは別の場所に保存することで、青い画面発生時だけでなく、パソコンの故障や盗難といった様々なトラブルからデータを守ることができます。「控え」の保存場所としては、持ち運び可能な外付けの記憶装置や、インターネット上にデータを保存できるサービスなどが考えられます。

外付けの記憶装置は、パソコンと接続することでデータの読み書きができる機器です。大容量のデータも手軽に保存でき、必要な時にすぐにデータを取り出せる利便性があります。一方、インターネット上の保存サービスは、場所を選ばずにデータにアクセスできるという利点があります。ただし、利用するにはインターネットへの接続が必須です。

「控え」は複数の場所に保存することが推奨されます。例えば、外付けの記憶装置とインターネット上の保存サービスの両方に「控え」を保存することで、より安全にデータを保護できます。また、「控え」は自動的に作成する設定にしておくと、作成し忘れを防ぐことができます。作成頻度は、データの更新頻度に合わせて調整しましょう。毎日更新するデータは毎日「控え」を作成するなど、状況に応じて適切な頻度を設定することが大切です。

データの「控え」を作成する作業は、一見手間がかかるように思えるかもしれません。しかし、大切なデータを失うリスクを考えると、この作業は非常に重要です。日頃からこまめに「控え」を作成し、万が一の事態に備えましょう。これは、青い画面に限らず、あらゆるトラブルからデータを守るための基本的な対策と言えるでしょう。

| 青い画面(ブルースクリーン) | データ損失への対策 | 対策の具体例 | 対策のポイント |

|---|---|---|---|

| パソコン内部の重大な問題を示す警告であり、作業中のデータが保存されないまま強制終了される可能性があるため、データ損失の危険性がある。 | データの複製(控え)を作成し、パソコン本体とは別の場所に保存する。 | ・外付けの記憶装置 ・インターネット上の保存サービス |

・複数の場所に保存する(例:外付け記憶装置+インターネットサービス) ・自動作成設定にする ・作成頻度はデータの更新頻度に合わせて調整する(例:毎日更新するデータは毎日控えを作成) |