並行処理の落とし穴と真価

ITの初心者

先生、『マルチタスク』ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

ITアドバイザー

いい質問だね。『マルチタスク』とは、複数の仕事を同時に行うことを指すよ。例えば、音楽を聴きながら、メールを書きながら、資料を読む、といったように。

ITの初心者

なるほど。複数のことを同時にできるのはすごいですね!でも、集中力は途切れないのでしょうか?

ITアドバイザー

確かに、マルチタスクは一見効率的に見えるけれど、人間の脳は本来、同時には一つのことに集中するようにできているんだ。そのため、マルチタスクを行うことで、それぞれの作業の質が下がってしまうこともあるんだよ。

multitaskingとは。

情報技術でよく使われる「マルチタスク」という言葉について。

複数の処理を同時に行う技術

私たちの日常生活では、複数のことを同時にこなすことが当たり前になっています。例えば、書類を作りながら音楽を聴き、さらに合間に連絡の確認をするといった具合です。コンピュータの世界でも、複数の処理を同時に行う技術は広く使われており、「マルチタスキング」と呼ばれています。マルチタスキングは、一見すると作業の効率を飛躍的に高める魔法のように思えますが、実はいくつかの注意点があります。

マルチタスキングの仕組みは、短時間で処理を切り替えることにあります。コンピュータは非常に高速で処理を行うため、私たちには複数の処理が同時に行われているように感じられます。しかし実際には、一つ一つの処理を細かく分割し、高速で切り替えながら進めているのです。この仕組みのおかげで、私たちはメールを書きながら、別の資料をダウンロードし、さらに音楽を再生するといった複数の作業を同時に行うことができるのです。

マルチタスキングには多くの利点があります。複数の作業を同時に行うことで、全体の処理時間を短縮できるだけでなく、待ち時間を有効活用できます。例えば、大きなファイルを転送している間に、他の作業を進めることができるため、時間の節約になります。

しかし、マルチタスキングには欠点も存在します。人間の集中力は限られているため、複数の作業を同時に行うと、それぞれの作業の質が低下する可能性があります。また、処理の切り替えには少なからず時間がかかるため、あまりに多くの処理を同時に行うと、かえって全体の処理速度が遅くなってしまうこともあります。

マルチタスキングを効果的に活用するためには、作業の性質と量を適切に見極めることが重要です。単純な作業や、待ち時間が発生する作業はマルチタスキングに適していますが、高度な集中力が必要な作業は、一つずつ丁寧に行う方が効率的です。マルチタスキングは便利な技術ですが、使い方を誤ると逆効果になる可能性があることを理解し、状況に応じて適切に使い分けることが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 複数の処理を同時に行う技術 |

| 仕組み | 短時間で処理を切り替え、高速で切り替えながら進める |

| 利点 | 全体の処理時間短縮、待ち時間の有効活用 |

| 欠点 | 作業の質の低下、処理速度の低下(処理が多すぎる場合) |

| 効果的な活用方法 | 作業の性質と量を適切に見極める。単純な作業や待ち時間が発生する作業はマルチタスキングに適している。高度な集中力が必要な作業は一つずつ行う。 |

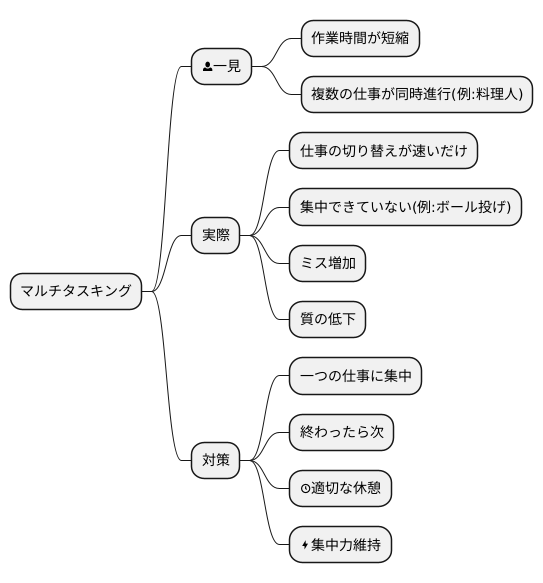

作業効率の向上と錯覚

複数のことを同時にこなすと、作業時間が短くなったように感じます。これを「マルチタスキング」と言います。まるで料理人がいくつもの鍋を同時に見ているように、複数の仕事を同時に進めているように見えます。しかし、人の脳は、複雑な仕事を同時にいくつも処理することはできません。実際には、仕事と仕事の切り替えを速く行っているだけで、それぞれの仕事に集中しきれていない状態です。

例えて言うなら、ボールをいくつも空中に投げているようなものです。一見、全てのボールを操っているように見えますが、実際には、落ちてくるボールを次々と拾い上げているだけです。この状態では、どのボールにも十分な注意を払えません。仕事も同じで、複数の仕事を同時に行うと、それぞれの仕事への集中力が散漫になり、結果としてミスが増えたり、仕事の質が落ちたりすることがあります。

一見、効率的に見えるマルチタスキングですが、実は非効率につながるのです。複数の仕事を同時に行うのではなく、一つの仕事に集中し、終わったら次の仕事に取り組む方が、最終的には早く、かつ質の高い仕事ができます。

本当に大切なことは、仕事の量ではなく質です。質の高い仕事をするためには、適切な時期に休憩を取り、集中力を保つことも大切です。こまめな休憩は、集中力を回復させ、仕事の効率を高めることにつながります。まるで、疲れた体に栄養を与えるように、休憩は脳の疲れを癒やし、次の仕事への活力を生み出します。集中と休憩のバランスこそが、質の高い仕事への近道と言えるでしょう。

コンピュータにおける並行処理

計算機での同時処理は、人が同時に複数のことをする様子とは少し違います。人が同時に複数の作業をする場合は、例えば、音楽を聴きながら文章を書くなど、実際に複数の作業を同時に行っています。しかし、計算機の場合は少し事情が異なります。

計算機には、演算装置と呼ばれる、計算を行うための部品があります。この部品は、中央処理装置と呼ばれ、計算機の頭脳にあたります。中央処理装置は、一度に一つの計算しか行うことができません。しかし、この中央処理装置の処理速度は非常に速いため、複数の作業を同時に行っているように見えます。

実際には、中央処理装置は非常に短い時間で作業を切り替えています。例えば、音楽を再生する作業と文章作成の作業を同時に行っているように見える場合、中央処理装置は、短い時間で音楽再生の処理を行い、次に文章作成の処理を行い、また音楽再生の処理を行う、といったように、高速で作業を切り替えているのです。この切り替えの速度が非常に速いため、私たちには複数の作業が同時に行われているように感じます。

この仕組みを、時分割処理と呼びます。時分割処理によって、計算機は複数の作業を同時に行っているように見せることができます。しかし、計算機の処理能力にも限界があります。あまりにも多くの作業を同時に行おうとすると、中央処理装置の切り替え回数が増え、それぞれの作業に割ける時間が短くなります。そのため、処理速度が遅くなったり、計算機が不安定になったりする可能性があります。

つまり、計算機での同時処理とは、実際には高速な切り替えによって実現されているものであり、人の同時処理とは異なる仕組みで実現されているのです。この違いを理解することは、計算機を効率的に利用するために重要です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 人の同時処理 | 複数の作業を実際に同時に行う。例:音楽を聴きながら文章を書く。 |

| 計算機の同時処理 | 中央処理装置(CPU)が高速で作業を切り替えることで、複数の作業を同時に行っているように見せる。 |

| 中央処理装置(CPU) | 計算機の頭脳。一度に一つの計算しか行えない。 |

| 時分割処理 | CPUが短い時間で作業を切り替える仕組み。 |

| 計算機の同時処理の限界 | 処理能力を超える量の作業を同時に行うと、処理速度が遅くなったり不安定になる。 |

適切な活用方法

何かをしながら別のことをする、いわゆる「ながら作業」は、うまく使えば時間を節約し、成果を上げる便利な方法です。しかし、何でもかんでも同時にやればいいというわけではありません。作業の種類によって向き不向きがあり、それをよく見極めることが大切です。複雑な思考が必要な作業や、集中して取り組まなければならない作業は、他のことと同時に行うと、かえって効率が落ちてしまいます。例えば、難しい計算問題を解きながら、同時に資料を読もうとしても、どちらも中途半端になりがちです。このような作業は、他のことをせずに、一つずつ集中して取り組む方が、最終的には早く正確に終わらせることができます。

一方で、深く考えずにできる単純な作業や、体を使う作業などは、他のことと同時に行うことで、時間を有効に使うことができます。例えば、散歩をしながら音楽を聴いたり、洗濯物をたたみながらラジオを聴いたりするのは、良い「ながら作業」の例です。これらの作業は、それほど集中力を必要としないため、他のことを同時に行っても支障が出にくいのです。また、単純作業を続けていると飽きてしまうこともありますが、他のことを同時に行うことで、気分転換になり、作業の効率を上げることにも繋がります。

このように、「ながら作業」は、使い方次第で大きな効果を発揮します。自分の能力を正しく理解し、作業の性質を見極めた上で、「ながら作業」をするか、しないか、あるいはどんな作業を組み合わせるかを判断することが重要です。適切な「ながら作業」は、時間を節約し、生産性を高めるだけでなく、生活にゆとりを生み出し、心にも良い影響を与えるでしょう。ただし、何事もやり過ぎは禁物です。「ながら作業」に集中し過ぎて、周囲の状況に注意を払えなくなったり、事故に繋がるようなことは避けなければなりません。常に安全に気を配り、「ながら作業」を上手に活用しましょう。

| ながら作業のタイプ | 説明 | 例 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 不向きな作業 | 複雑な思考が必要な作業、集中して取り組まなければならない作業 | 難しい計算問題を解きながら資料を読む | 効率が落ちる、中途半端になる |

| 向いている作業 | 深く考えずにできる単純な作業、体を使う作業 | 散歩しながら音楽を聴く、洗濯物をたたみながらラジオを聴く | 時間の有効活用、気分転換、効率アップ |

集中と休息の重要性

仕事や勉強をする上で、集中力は欠かせません。しかし、現代社会は情報があふれ、気が散るものが多く、集中力を保つのが難しくなっています。一つの作業に集中しようとすると、他の作業が気になってしまい、結局どちらも中途半端になってしまう、いわゆる「ながら作業」に陥りがちです。このような状態が続くと、集中力は散漫になり、疲れもたまりやすくなってしまいます。

人間の集中力は、持続するものではありません。例えるならば、ゴムひもをずっと引っ張り続けているようなものです。ずっと引っ張っていると、ゴムは伸びきってしまい、元に戻らなくなってしまいます。集中力も同じで、常に緊張状態を保っていると、疲弊し、集中力が低下してしまいます。そこで重要になるのが休息です。作業と作業の間に短い休憩を挟むことで、集中力を回復させることができます。例えば、50分作業したら10分休憩する、といった具合です。この短い休憩時間に軽い運動をしたり、目を閉じたり、深呼吸をすることで、脳と体をリフレッシュすることができます。

また、質の高い睡眠を確保することも重要です。睡眠不足は集中力や判断力の低下につながります。毎日同じ時間に寝起きし、寝る前にカフェインを摂取しない、寝室を暗く静かに保つなど、睡眠の質を高める工夫をしましょう。

集中と休息のバランスをとることで、作業効率を高め、質の高い成果を生み出すことができます。集中するときは集中し、休むときはしっかり休む。メリハリをつけることが、持続的な生産性向上につながるのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 集中力の課題 | 現代社会は情報過多で気が散りやすく、集中力を保つのが難しい。マルチタスクになりがちで、集中力が散漫になり疲れやすい。 |

| 集中力の性質 | 持続するものではなく、ゴムひものように伸びきってしまう。常に緊張状態だと疲弊し、集中力が低下する。 |

| 休息の重要性 | 作業と作業の間に短い休憩を挟むことで集中力を回復できる。休憩時間には軽い運動、目を閉じる、深呼吸などが効果的。 |

| 睡眠の重要性 | 質の高い睡眠は集中力と判断力の維持に不可欠。睡眠不足は集中力低下につながる。 |

| 睡眠の質を高める方法 | 毎日同じ時間に寝起きする、寝る前にカフェインを摂らない、寝室を暗く静かに保つ。 |

| まとめ | 集中と休息のバランスが作業効率向上と質の高い成果につながる。メリハリが持続的な生産性向上に繋がる。 |

技術の進化と未来

計算機技術の進歩によって、同時にいくつもの作業を行う能力はますます高まっています。これまで以上に多くの作業を、並行して行うことが可能になりつつあります。

近頃では、中央処理装置を複数搭載した計算機や、同時並行処理に特化した画像処理装置といった技術が現れ、より高度な同時作業を可能にしています。例えば、中央処理装置を複数搭載することで、複数のプログラムを同時に動かす際の処理速度が向上します。また、画像処理装置は、画像や映像の処理に特化しており、複雑な計算を高速で行うことができます。これらの技術は、動画編集やゲームといった処理能力を多く必要とする作業をスムーズに行うことを可能にします。

また、人工知能の成長により、計算機が人の代わりに複雑な作業を担う未来も、そう遠くないでしょう。人工知能は、大量の情報を学習し、自ら判断や予測を行うことができます。そのため、これまで人間が行ってきた複雑な作業、例えば車の自動運転や医療診断なども、人工知能が担うことが期待されています。

これらの技術革新は、私たちの暮らしをより豊かに、より便利にしてくれるはずです。家事や仕事の効率化、移動手段の革新など、様々な場面で私たちの生活を支えてくれるでしょう。

しかし、技術の進歩と共に、人の役割も変わっていくでしょう。計算機は、大量の情報を処理したり、定型的な作業を正確に行うことは得意ですが、新しいものを生み出す発想や、複雑な問題を解決する能力は、まだ人間にしかできません。ですから、私たちは、計算機にはできない創造的な思考力や、複雑な問題を解決する能力をさらに磨いていく必要があるでしょう。具体的には、様々な分野の知識を学ぶこと、異なる文化や考え方を持つ人々と交流すること、そして、常に新しい情報や技術に触れ、学ぶ姿勢を保つことが重要です。

| 技術革新 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| マルチプロセッサ/GPU | 複数CPU/並列処理特化GPUによる同時処理能力向上 | 動画編集、ゲーム等の高速化 |

| 人工知能 | 学習・判断・予測能力 | 自動運転、医療診断等の自動化 |

| 今後の課題 | 具体的な行動 |

|---|---|

| 創造的思考力、複雑な問題解決能力の向上 | 多様な知識習得、異文化交流、継続学習 |