複数プロセスで処理速度向上

ITの初心者

先生、『マルチプロセッシング』ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

ITアドバイザー

簡単に言うと、複数の料理人が同時に違う料理を作るようなものだよ。一人で作ると時間がかかるけど、複数人で作れば早くたくさんの料理が作れるよね。コンピューターも同じで、複数の『処理装置』を使って同時に複数の作業をすることを『マルチプロセッシング』と言うんだ。

ITの初心者

なるほど!でも、一つのコンピューターに複数の処理装置が入っているんですか?

ITアドバイザー

そうだよ。最近のコンピューターには複数の処理装置が搭載されていることが多いんだ。それぞれが別の作業をしたり、大きな作業を分担して行うことで、処理速度を向上させているんだよ。

multiprocessingとは。

情報技術でよく使われる『多重処理』という言葉について

複数の処理の同時実行

計算機で多くの仕事を速くこなすための方法の一つに、複数の作業を同時に進めるやり方があります。これを複数処理と呼びます。一つの大きな仕事を細かく分けて、それぞれを別々の作業として同時に進めることで、全体の作業時間を縮めることができます。

従来の一つの作業だけを順番に行うやり方では、一つの作業が終わってから次の作業が始まるため、たくさんの時間のかかる作業がある場合、順番待ちが発生し、全体の作業効率が落ちてしまいます。複数処理では、複数の作業が同時に進むため、この順番待ちの時間を大幅に減らし、作業効率を上げることができます。

例えば、動画の変換や大量の情報分析など、時間のかかる作業で大きな効果を発揮します。動画を変換する場合、複数の場面を同時に処理することで、全体の変換時間を短縮できます。また、大量の情報を分析する場合、複数のデータを同時に分析することで、分析時間を短縮できます。

複数の計算処理を行う部分を持つ計算機であれば、それぞれの作業を別々の計算処理を行う部分に割り当てて並行して処理することで、さらに効率的に作業を進めることが可能です。これは、複数の担当者に仕事を割り振って、同時に作業を進めてもらうようなイメージです。それぞれの担当者が別々の作業を担当することで、全体の作業時間を短縮できます。

このように、複数処理は計算機の作業能力を高めるための重要な技術であり、様々な場面で活用されています。今後、計算機の性能が向上していくにつれて、複数処理の重要性はさらに高まっていくでしょう。

| 処理方式 | 説明 | メリット | デメリット | 例 |

|---|---|---|---|---|

| 従来の逐次処理 | 一つの作業が終わってから次の作業を始める | 単純で分かりやすい | 複数の作業がある場合、順番待ちが発生し、作業効率が低い | – |

| 複数処理(並列処理) | 複数の作業を同時に進める | 順番待ちの時間を減らし、作業効率が高い | 処理を分割する必要がある、複雑な処理の場合は管理が難しい場合もある | 動画変換、大量の情報分析 |

マルチプロセッシングの利点

複数の処理を同時に行うマルチプロセッシングは、処理速度を上げる以外にも多くの利点があります。まず、それぞれの処理は互いに独立して動くため、一つの処理で問題が起きても、他の処理への影響を防ぎ、全体を止めずに済みます。これは、システム全体の安定につながります。例えて言うと、工場の複数のラインで別々の製品を作っているようなものです。一つのラインが止まっても、他のラインは稼働し続けることができます。

また、マルチプロセッシングは、複数の中核を持つ処理装置の力を最大限に引き出すことができます。処理装置の中核を、人間の脳で例えると、それぞれが別々に考え事をすることができます。マルチプロセッシングは、このそれぞれの中核に処理を割り振ることで、中核を効率よく使い、処理能力を高めます。複数の仕事をする際に、それぞれを別々の人に頼むことで、早く終わらせることができるのと同じです。

さらに、プログラムの構造を整理し、部品化する modularization の効果を高めます。プログラムを機能ごとに分割することで、部品のように繰り返し使えるようになり、管理もしやすくなります。これは、大きな建物を建てる際に、壁や窓などの部品をあらかじめ工場で作っておくことで、現場での作業を効率化し、品質を上げるのと似ています。それぞれの処理は独立した部品として設計できるため、プログラムの変更や修正も容易になります。

このようにマルチプロセッシングは、処理速度の向上だけでなく、システムの安定化、処理装置の効率的な利用、プログラムの保守性の向上など、多くの利点をもたらします。これらの利点を理解し、適切に活用することで、より高性能で信頼性の高いシステムを構築することが可能になります。

| 利点 | 説明 | 例え |

|---|---|---|

| システムの安定化 | 一つの処理で問題が発生しても、他の処理への影響を防ぎ、全体を止めずに済む。 | 工場の複数のラインで別々の製品を作っている。一つのラインが止まっても、他のラインは稼働し続ける。 |

| 処理装置の効率的な利用 | 複数の中核を持つ処理装置の力を最大限に引き出す。それぞれの中核に処理を割り振ることで、中核を効率よく使い、処理能力を高める。 | 複数の仕事をする際に、それぞれを別々の人に頼むことで、早く終わらせることができる。 |

| プログラムの保守性の向上(Modularization) | プログラムを機能ごとに分割することで、部品のように繰り返し使えるようになり、管理もしやすくなる。変更や修正も容易になる。 | 大きな建物を建てる際に、壁や窓などの部品をあらかじめ工場で作っておくことで、現場での作業を効率化し、品質を上げる。 |

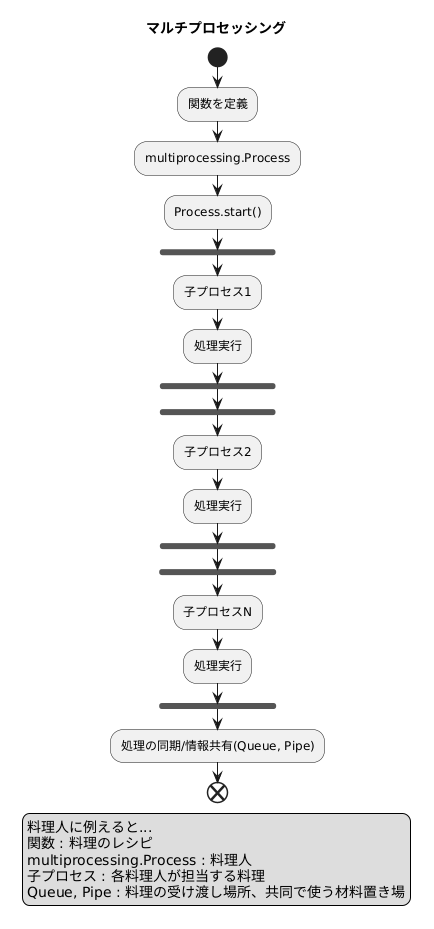

マルチプロセッシングの実装方法

複数の処理を同時に実行することで、計算の速度を大幅に向上させる技法、それがマルチプロセッシングです。多くのプログラム言語では、この機能を実現するための道具が用意されています。例えば、パイソンという言語では「マルチプロセッシング」という名前の部品を使うことで、比較的簡単にマルチプロセッシングを実現できます。

この部品は、新しい処理の流れを作り出し、処理の流れの間で情報のやり取りをするための機能を提供しています。具体的な方法としては、まず、実行したい処理を関数という形で定義します。関数は、特定の処理をまとめたものです。次に、「マルチプロセッシング.プロセス」という種類の部品を使って、この関数を別の処理の流れとして実行するためのものを作り出します。そして、作り出した処理の流れの「開始」という命令を呼び出すことで、処理を始めることができます。

複数の子どもの処理の流れを作り出し、それらを同時に実行することで、マルチプロセッシングを実現します。これは、まるで複数の料理人が同時に異なる料理を作るようなものです。それぞれの料理人は独立して作業を進めるため、全体として料理が完成するまでの時間が短縮されます。

さらに、「待ち行列」や「パイプ」といった種類の部品を使って、処理の流れの間で情報を共有することもできます。これは、料理人が作った料理を別の料理人に渡したり、共同で使う材料を置いておく場所を用意するようなものです。これらの部品を使うことで、複雑な処理を効率的に行うことができます。例えば、ある処理の流れで計算した結果を、別の処理の流れで利用するといったことが可能です。

マルチプロセッシングは、計算機をより効率的に利用するための強力な手段です。しかし、処理の流れの間での情報のやり取りには注意が必要です。情報の受け渡しに時間がかかったり、情報が正しく伝わらない場合、期待通りの結果が得られない可能性があります。そのため、マルチプロセッシングを使う際には、処理の流れの設計を慎重に行う必要があります。

注意点と課題

複数の処理を同時に行う技術、マルチプロセッシングは、処理能力を向上させるための強力な方法ですが、いくつかの注意点と課題があります。これらの点を理解せずに利用すると、期待した効果が得られないばかりか、新たな問題を引き起こす可能性があります。

まず、複数の処理の間で情報を共有する場合、それぞれの処理のために情報の複製が必要となります。また、処理の同期、つまり処理のタイミングを合わせるための調整も必要です。これらの作業は、コンピュータにとって負担となるため、処理速度の低下につながる場合があります。

共有された情報への扱いを適切に管理しないと、情報の不整合が発生する可能性があります。例えば、複数の処理が同時に同じ情報を変更しようとすると、情報が壊れたり、矛盾した状態になることがあります。また、複数の処理がお互いを待ってしまうデッドロックと呼ばれる状態に陥る可能性もあり、システム全体が停止してしまう深刻な事態を引き起こす可能性があります。

さらに、新しい処理を始める、あるいは処理を終わらせるには、コンピュータの時間と資源が必要です。処理時間が非常に短い作業にマルチプロセッシングを使うと、処理を始める、終わらせるための準備作業の方が大きくなってしまい、処理速度が逆に低下する可能性があります。

加えて、マルチプロセッシングを使うためには、コンピュータの基本ソフトの対応が必要です。基本ソフトがマルチプロセッシングに対応していない場合、この技術は使えません。

マルチプロセッシングを導入する際には、これらの注意点と課題を踏まえ、適切な設計を行うことが重要です。効果的に活用することで、処理能力の向上といった大きな利点を得ることができますが、安易に導入すると、予期せぬ問題に直面する可能性があります。事前の綿密な計画と検証が不可欠です。

| メリット | デメリット・課題 |

|---|---|

| 処理能力の向上 | 情報の複製と同期処理による速度低下の可能性 |

| 情報の不整合発生の可能性 | |

| デッドロック発生の可能性 | |

| 処理の開始・終了に伴うオーバーヘッド | |

| 基本ソフトの対応が必要 |

まとめ

複数の作業を同時に行うことを「並列処理」と言いますが、コンピュータの世界でもこの考え方は処理能力を高めるための重要な技術となっています。その一つが複数の処理を同時に進める「マルチプロセス」です。

マルチプロセスを使うと、複数の命令の流れ(これを「プロセス」と呼びます)を同時に実行できます。例えば、動画を変換しながら、文章を作成し、さらにインターネットで情報を検索する、といった複数の作業を同時に進めることができます。一つずつ順番に処理するよりも、全体の処理時間が大幅に短縮され、作業効率が向上することは容易に想像できるでしょう。

さらに、マルチプロセスはシステムの安定性向上にも貢献します。もし一つのプロセスが何らかの原因で停止してしまっても、他のプロセスは影響を受けずに作業を続けることができます。一つのプログラムのエラーが全体を停止させるような事態を防ぎ、システム全体の信頼性を高めることができます。

多くのプログラム言語では、このマルチプロセスを簡単に実現するための部品(ライブラリやモジュールと呼ばれます)が用意されています。そのため、比較的容易にプログラムの中に組み込むことができます。

しかし、マルチプロセスにはいくつか注意すべき点もあります。プロセス間で情報をやり取りするには、それ専用の仕組みが必要で、このやり取りには多少時間がかかります。また、新しいプロセスを準備したり、終わらせたりするのにも時間とコンピュータの資源が必要です。これらの点を踏まえずにむやみにプロセスを増やすと、かえって処理速度が遅くなることもあります。

マルチプロセスを効果的に使うには、それぞれの処理の特徴や情報の流れをしっかりと把握し、プログラムを適切に設計することが重要です。時間のかかる作業や、システムの安定性を高めたい場合に、マルチプロセスは非常に有効な手段となります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| マルチプロセスのメリット |

|

| マルチプロセスのデメリット |

|

| マルチプロセスの効果的な利用 | 時間のかかる作業やシステムの安定性を高めたい場合に有効。それぞれの処理の特徴や情報の流れを把握し、適切に設計することが重要。 |