メール受信の仕組み:受信メールサーバーとは?

ITの初心者

先生、「受信メールサーバー」って、何ですか?

ITアドバイザー

受信メールサーバーとは、電子メールを受け取るためのサーバーのことだよ。君が誰かに手紙を送ってもらうとき、ポストが必要だよね?それと同じように、メールを受け取るにも専用の場所が必要なんだ。それが受信メールサーバーだよ。

ITの初心者

なるほど。でも、メールサーバーと何が違うんですか?

ITアドバイザー

メールサーバーは、大きく分けて送信と受信の二つの役割を持つサーバーがあるんだ。受信メールサーバーはそのうちの受信の役割を担っているサーバーのこと。例えば、ポストと宅配便センターで例えると、メールサーバーは両方の機能を備えた大きな拠点、受信メールサーバーはポストに特化した場所という感じだね。POP3サーバーやIMAP4サーバーといった種類があるよ。

受信メールサーバーとは。

インターネットでやり取りされる手紙のようなもの、電子メールを受け取るための機械のことを『受信メールサーバー』といいます。色々な種類がありますが、よく使われているのはPOP3サーバーというものです。携帯電話やインターネットを見るためのソフトでメールを使う場合は、IMAP4サーバーという種類の方が都合が良いこともあります。

受信メールサーバーの役割

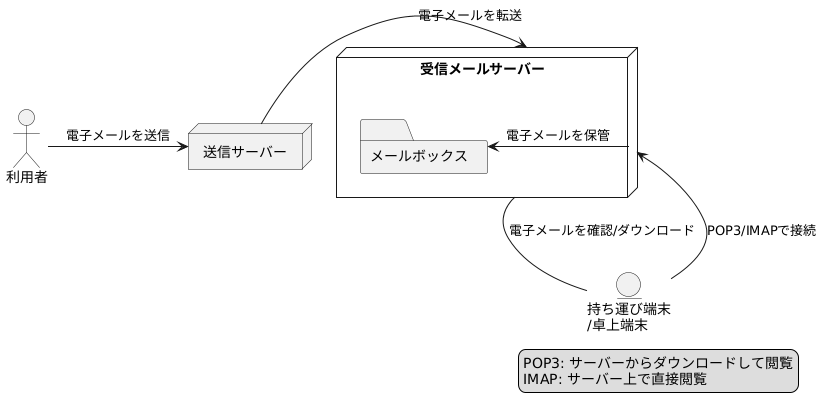

{電子郵便を受け取るためには、受信メールサーバーというものが欠かせません。}これは、電子郵便を受け取るための郵便局のような役割を果たしています。インターネット上を飛び交う電子郵便は、宛先に届くと、この受信メールサーバーに一時的に保管されます。利用者は、自分の持ち運びできる情報端末や卓上情報端末からこのサーバーに接続し、保管されている電子郵便を確認したり、自分の端末に落としてきたりします。

電子郵便のやり取りは、手紙のやり取りとよく似ています。手紙を送る時はポストに投函し、受け取る時は自宅の郵便受けを確認しますよね。この郵便受けと似た役割を担うのが、受信メールサーバーなのです。

もう少し詳しく説明すると、誰かがあなたに電子郵便を送信すると、その電子郵便はまず送信サーバーへと送られます。送信サーバーは、宛先の情報に基づいて、該当する受信メールサーバーを探し出し、電子郵便を転送します。受信メールサーバーは、届いた電子郵便を仕分けし、それぞれの利用者専用の場所に保管します。この保管場所は、メールボックスとも呼ばれます。あなたは、自分の持ち運びできる情報端末や卓上情報端末から受信メールサーバーに接続し、自分のメールボックスの中身を確認することができるのです。

受信メールサーバーへの接続方法はいくつかあります。代表的なものとしては、POP3やIMAPと呼ばれるものがあります。POP3を使う場合は、サーバーに保管されている電子郵便を自分の端末にダウンロードして閲覧します。一方、IMAPを使う場合は、サーバーに保管されている電子郵便を直接閲覧します。どちらの方法を使うかは、利用者の環境や好みに合わせて選ぶことができます。

受信メールサーバーを適切に設定することで、いつでもどこでも電子郵便を確認できるようになり、円滑な連絡を可能にします。まるで自宅の郵便受けのように、いつでも好きな時に電子郵便を受け取ることができるので、大変便利です。

二つの代表的な方式

電子郵便を受け取るための機械である受信メールサーバーには、大きく分けて二つの代表的な方法があります。一つはPOP3(ピーオーピー スリー)と呼ばれる方法で、正式名称は「郵便局通信手順 第三版」です。もう一つはIMAP4(アイマップ フォー)と呼ばれる方法で、正式名称は「インターネットメッセージアクセス手順 第四版」です。

POP3は、サーバーに届いた手紙を自分の計算機に持ち帰り、サーバーからは捨てるのが基本的な動作です。例えるなら、郵便局に届いた手紙を自宅に持ち帰り、郵便局の保管箱からは処分するようなものです。そのため、一度持ち帰った手紙は、その計算機でしか見ることができません。別の計算機で見たい場合は、持ち帰った計算機からさらに転送する必要があります。これは、他の場所に手紙のコピーを置くようなものです。

一方、IMAP4は、手紙を郵便局に保管したまま、中身を確認したり、処分したりすることができます。例えるなら、郵便局の保管箱に手紙を預けたまま、窓口で中身を確認したり、不要な手紙を処分を依頼するようなものです。そのため、複数の窓口(端末)から同じ手紙にアクセスすることが可能になります。自宅の計算機でも、持ち運びできる計算機でも、職場にある計算機でも、同じように手紙の内容を確認したり、管理することができるのです。

どちらの方法を選ぶかは、使う人の必要性や周りの状況によって変わります。例えば、一つの計算機でしか手紙を確認しないのであれば、POP3で十分でしょう。郵便局の保管箱を借りる必要がなく、自宅に持ち帰ってゆっくりと読めます。しかし、複数の計算機で手紙を確認したい場合は、IMAP4が適しています。いつでもどこでも、最新の状態で手紙の内容を確認し、必要な処理を行うことができるからです。

| 項目 | POP3 | IMAP4 |

|---|---|---|

| 正式名称 | 郵便局通信手順 第三版 | インターネットメッセージアクセス手順 第四版 |

| 動作 | サーバーからメールをダウンロードし、サーバーからは削除(基本的に) | サーバーにメールを保管したまま、内容確認や削除が可能 |

| 例え | 郵便局から手紙を持ち帰り、郵便局の保管箱からは処分 | 郵便局に手紙を預けたまま、窓口で中身を確認・処分 |

| 複数端末でのアクセス | 不可 (転送が必要) | 可能 |

| 適した利用シーン | 一つの計算機でしかメールを確認しない場合 | 複数の計算機でメールを確認したい場合 |

携帯電話とブラウザーメール

近年、携帯電話やスマートフォン、タブレット型端末など、様々な機器で電子郵便を確認することが当たり前になっています。これらの機器で電子郵便を確認する方法として、ブラウザー電子郵便とアプリがありますが、今回はブラウザー電子郵便について詳しく見ていきましょう。ブラウザー電子郵便とは、インターネット閲覧ソフト(ブラウザー)を使って電子郵便にアクセスする方法です。パソコンと同じように、ブラウザーに電子郵便サービスの場所を入力して利用します。

ブラウザー電子郵便の最大の利点は、特別な応用ソフトを機器に導入する必要がないことです。インターネットに接続できる環境さえあれば、いつでもどこでも電子郵便を確認できます。旅行先で急に電子郵便を確認する必要が生じた場合でも、インターネットカフェやホテルのパソコンから簡単にアクセスできます。また、普段使い慣れたパソコンとは異なる機器を使う場合でも、同じように電子郵便を利用できるため、操作に戸惑うことも少ないでしょう。

ブラウザー電子郵便で利用される通信技術の一つにIMAP4があります。IMAP4は、電子郵便を中央の保管場所に保存しておき、機器からはその保管場所にアクセスして内容を確認する仕組みです。そのため、どの機器からアクセスしても、常に最新の電子郵便の内容を見ることができます。例えば、外出先で携帯電話から電子郵便を確認し、帰宅後にパソコンから同じ電子郵便に返信する場合でも、IMAP4であればどちらの機器からも同じ内容を確認できます。これは、複数の機器で同じ電子郵便箱を利用する際に非常に便利です。

このように、ブラウザー電子郵便は特別な応用ソフトの導入が不要で、IMAP4などの技術によってどの機器からでも同じ内容にアクセスできるという利便性があります。そのため、様々な機器で電子郵便を確認する現代社会において、非常に有用な方法と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ブラウザー電子郵便とは | インターネット閲覧ソフト(ブラウザー)を使って電子メールにアクセスする方法。ブラウザーに電子メールサービスのURLを入力して利用する。 |

| 利点1 | 特別なアプリのインストールが不要。インターネット接続環境があれば、どこからでもアクセス可能。 |

| 利点2 | 異なる機器でも同じように利用できるため、操作に迷うことが少ない。 |

| IMAP4 | メールをサーバーに保存し、機器はそのサーバーにアクセスして内容を確認する技術。どの機器からアクセスしても最新の内容を確認できる。 |

| まとめ | アプリ不要、IMAP4等の技術によりどの機器からでも同じ内容にアクセスできる便利な方法。 |

POP3の利用場面

インターネット上でやり取りされる手紙のようなもの、電子メールの送受信には様々な決まり事があります。その中で、メールを受け取るための方法の一つにPOP3と呼ばれるものがあります。最近ではIMAP4という別の方法が広く使われていますが、POP3にも根強い人気があり、今でも様々な場面で使われています。

特に、自宅や会社にある一台の計算機だけでメールを読む人にとって、POP3は便利な方法です。POP3を使うと、メールはサーバーから自分の計算機に届き、サーバーからは消去されます。そのため、サーバーの記憶容量を圧迫することがありません。サーバーの記憶容量が限られている場合や、費用を抑えたい場合などにPOP3は有効な選択肢となります。

また、POP3はインターネットに繋がっていなくてもメールを読めるという利点もあります。メールは自分の計算機に保存されるため、インターネットに接続していなくても、いつでも好きな時にメールを読むことができます。これは、インターネットへの接続が安定しない場所や、移動中などに便利です。

情報の安全性を重視する人にとってもPOP3は魅力的です。メールを自分の計算機に保存することで、大切な情報が外部のサーバーに保存されることなく、自分自身で管理することができます。これは、情報漏洩のリスクを減らす上で重要な要素となります。

このように、POP3はIMAP4に比べるとシンプルな仕組みですが、特定の状況下では大きな利点を持っています。そのため、メールの利用状況や環境に合わせてPOP3とIMAP4を使い分けることが大切です。

| 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| メールをサーバーから自分の計算機にダウンロードし、サーバーからは消去する。 | サーバーの記憶容量を圧迫しない。費用を抑えられる。インターネットに繋がっていなくてもメールを読める。情報の安全性を高められる。 | 複数の端末でメールを確認するのが不便(受信端末以外からは削除されているため) |

サーバー選択の重要性

電子郵便を使う上で、どの受信サーバーを使うかはとても大切です。なぜなら、電子郵便サービスを提供する会社によって、サーバーの性能や機能、安全対策などが違うからです。自分に合ったサーバーを選ばないと、後々困ることになります。

例えば、大きな添付ファイルをよく送受信する人は、転送量の制限がないサーバーを選ぶべきです。そうでないと、ファイルが送れなかったり、受信できなかったりする可能性があります。また、安全性を重視する人は、強力な迷惑メール対策や有害なプログラム対策がされているサーバーを選びましょう。大切な情報が漏洩したり、機器がウイルスに感染したりするリスクを減らせます。

サーバーの安定性も重要なポイントです。サーバーがしょっちゅう止まると、電子郵便の送受信ができなくなり、仕事や連絡に大きな支障が出ます。安定して稼働しているサーバーを選ぶことは、円滑なコミュニケーションを維持するために不可欠です。そのため、実績があり信頼できる会社を選ぶことが大切です。

さらに、使いやすさも考慮に入れるべきです。分かりやすい操作画面で、必要な機能がすぐに使えるサーバーを選ぶと、作業効率が上がり、ストレスも軽減されます。携帯電話や持ち運びできる情報機器に対応しているかどうかも確認しておきましょう。外出先でも電子郵便を確認できると便利です。

このように、電子郵便の受信サーバーを選ぶ際には、様々な要素を考慮する必要があります。自分の使い方や求めるものに合ったサーバーを選ぶことで、快適で安全な電子郵便の利用が可能になります。じっくりと比較検討し、最適なサーバーを選びましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 転送量 | 大きな添付ファイルを送受信するなら制限がないサーバーを選ぶ |

| 安全性 | 迷惑メール対策や有害プログラム対策がされているサーバーを選ぶ |

| 安定性 | 安定して稼働しているサーバーを選ぶ |

| 使いやすさ | 分かりやすい操作画面で必要な機能がすぐに使えるサーバーを選ぶ、携帯電話やモバイル端末への対応も確認する |

適切な設定

電子郵便を受け取るためには、郵便受けを用意する必要があります。その郵便受けが、電子郵便ソフトです。このソフトを正しく使うには、幾つかの項目を設定する必要があります。設定が間違っていると、せっかくの郵便を受け取ることができません。

設定が必要な項目は主に四つあります。まず、「どの郵便局を使うか」を決める郵便局名のようなもの、これが「提供者名」です。次に、「郵便局のどの窓口を使うか」を決める「窓口番号」のようなもの、これが「接続番号」です。そして、「自分は誰なのか」を伝える「利用者名」と、その利用者名を確認するための「合言葉」が必要です。

これらの情報は、電子郵便のサービスを提供している会社から教えてもらうことができます。多くの場合、電子郵便ソフトは、提供者名と利用者名を入力するだけで、自動的に残りの設定をしてくれます。これは大変便利です。まるで、引っ越しをするときに、郵便局に転居届を出すだけで、新しい住所に郵便物が届くようになるようなものです。

しかし、時には自動設定がうまくいかないこともあります。これは、転居届がうまく処理されなかったようなものです。このような場合は、自分で設定を行う必要があります。設定方法は少し複雑ですが、電子郵便のサービス会社が提供している説明書をよく読めば、理解できるはずです。

もしどうしても設定方法がわからない場合は、サービス会社の相談窓口に連絡してみましょう。専門の担当者が丁寧に教えてくれます。設定が完了すれば、電子郵便をスムーズに送受信できるようになります。安心して電子郵便を利用するためにも、正しい設定を心がけましょう。

| 項目 | 説明 | 例え |

|---|---|---|

| 提供者名 | どの郵便局を使うか | 郵便局名 |

| 接続番号 | 郵便局のどの窓口を使うか | 窓口番号 |

| 利用者名 | 自分は誰なのか | 氏名 |

| 合言葉 | 利用者名を確認するためのもの | パスワード |