現代コンピューターの基礎、ノイマン型コンピューターとは?

ITの初心者

先生、「ノイマン型コンピューター」ってよく聞くんですけど、どんなコンピューターなんですか?

ITアドバイザー

良い質問だね!ノイマン型コンピューターは、現在私達が使っているほとんどのコンピューターの基本的な構造のことなんだ。簡単に言うと、計算するところ、指示を出すところ、記憶するところ、そして情報を入れるところと出すところ、この4つの部分でできているんだよ。

ITの初心者

そうなんですね!では、具体的にどんなことをするんですか?

ITアドバイザー

例えば、ゲームでキャラクターを動かすのもノイマン型コンピューターの仕事だよ。コントローラーから情報を受け取り、記憶したプログラムに従って計算し、画面に指示を出してキャラクターを動かす。このように、あらかじめ決められた手順に従って、様々な処理を行っていくんだ。

ノイマン型コンピューターとは。

「コンピューターにまつわる言葉、『ノイマン型コンピューター』について説明します。これは、コンピューターの基本的な構造を表す言葉の一つで、計算をする部分、動きを制御する部分、情報を記憶する部分、情報を読み込んだり書き出したりする部分、この四つの部分で成り立っています。そして、あらかじめ組み込まれたプログラムの指示通りに処理を進めていきます。この構造は、1946年にハンガリー出身の数学者であるジョン・フォン・ノイマンによって考え出されました。今では、広く普及しているコンピューターのほとんどがこの構造を採用しています。ちなみに、これとは異なる構造を持つコンピューターは『非ノイマン型コンピューター』と呼ばれています。『ノイマン型コンピューター』は、『ノイマン型計算機』と呼ばれることもあります。」

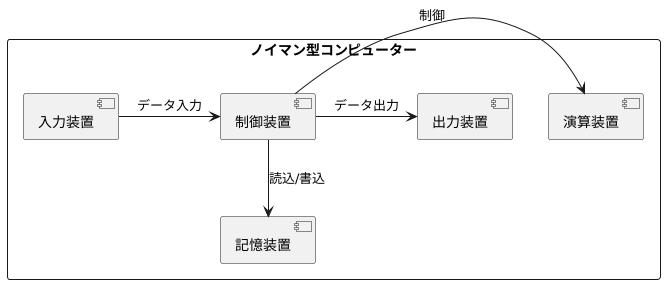

ノイマン型コンピューターの構成

– ノイマン型コンピューターの構成

現代のコンピューターのほとんどが、ある設計思想に基づいて作られています。それが「ノイマン型コンピューター」です。ノイマン型コンピューターは、コンピューターの基本的な構造を定めたもので、プログラムとデータをどちらもメモリ上に格納するという画期的なアイデアを特徴としています。このアイデアにより、コンピューターはプログラムを柔軟に変更できるようになり、様々な処理に対応できるようになりました。

ノイマン型コンピューターは、具体的には五つの要素で構成されます。

まず、計算処理を担う「演算装置」があります。演算装置は、足し算や掛け算といった計算を高速で行うことができます。次に、プログラムに基づいて各装置を制御する役割を担う「制御装置」があります。制御装置は、プログラムの指示を読み取り、必要なデータを取得して演算装置に計算を指示するなど、コンピューター全体の動作を制御します。

そして、プログラムやデータを格納する「記憶装置」があります。記憶装置には、処理に必要なプログラムやデータが一時的に保管され、必要なときに取り出されます。

さらに、外部からデータを入力するための「入力装置」と、処理結果を出力するための「出力装置」があります。入力装置としてはキーボードやマウス、出力装置としてはディスプレイやプリンターなどが挙げられます。

これらの五つの要素が連携して動作することで、コンピューターは様々な処理を実行することができるのです。

ノイマン型コンピューターの誕生

1946年、ハンガリー出身の数学者であるジョン・フォン・ノイマンによって、ノイマン型コンピューターという画期的な概念が提唱されました。当時、コンピューターといえば、特定の計算しかできない専用機が主流でした。例えば、弾道計算や暗号解読など、限られた目的のためにだけ作られたコンピューターが使用されていました。しかし、ノイマンは、プログラムをデータとしてコンピューター内部の記憶装置に格納するという革新的なアイデアを提唱しました。

この画期的な発想により、コンピューターは特定の計算だけでなく、記憶装置に格納された様々なプログラムを読み込むことで、多様な処理に対応できるようになりました。これが、現代のコンピューターの基本的な構造であるノイマン型コンピューターの誕生です。ノイマンの提唱したこの汎用的なコンピューターの概念は、その後のコンピューター開発に計り知れない影響を与え、現代の情報化社会の礎を築きました。現代社会に欠かせないスマートフォンやパソコンなど、私達の身の回りにある様々なコンピューターは、ノイマン型コンピューターの原理に基づいて動作しているのです。

| 時代 | 種類 | 特徴 | 問題点 |

|---|---|---|---|

| ノイマン型以前 | 専用機 | 特定の計算しかできない | 用途が限られる |

| 1946年~ | ノイマン型 | プログラムをデータとして記憶装置に格納 様々なプログラムを読み込み、多様な処理が可能 |

– |

ノイマン型コンピューターのメリット

– ノイマン型コンピューターのメリットノイマン型コンピューター最大の特徴は、プログラムを自由に書き換えられる点にあります。従来のコンピューターは、特定の計算を行うためにハードウェアを変更する必要がありました。しかし、ノイマン型コンピューターは、数値データだけでなく、計算手順を示すプログラムもメモリに記憶できるため、用途に応じてプログラムを書き換えるだけで、様々な処理が可能になりました。この柔軟性の高さこそが、ノイマン型コンピューターの大きな利点と言えるでしょう。例えば、同じコンピューターを使って、ある時は文書作成を、またある時は複雑な計算処理を行うといった、多様な作業をこなすことができます。さらに、ノイマン型コンピューターは、プログラムとデータを同じメモリ上に格納するという画期的な仕組みを採用しています。これにより、処理に必要なデータに高速でアクセスできるようになり、処理速度の向上に大きく貢献しています。また、構造がシンプルであることもメリットの一つです。部品点数が少なく、仕組みが分かりやすいため、専門家でなくても理解しやすく、改良や拡張が比較的容易に行えます。このように、ノイマン型コンピューターは、汎用性、処理速度、拡張性など、多くの利点を持つことから、現代のコンピューターの基礎を築いたと言えるでしょう。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| プログラムの自由な書き換えが可能 | 数値データだけでなく、プログラムもメモリに記憶することで、用途に応じて様々な処理が可能になる。 |

| データへの高速アクセス | プログラムとデータを同じメモリ上に格納することで、処理速度が向上する。 |

| シンプルな構造 | 部品点数が少なく、仕組みが分かりやすいため、理解、改良、拡張が容易。 |

ノイマン型コンピューターの課題

私たちが普段使用しているコンピューターのほとんどは、ノイマン型と呼ばれる設計思想に基づいて作られています。この設計思想は、プログラムとデータを同じメモリ上に格納し、順番に処理していくというものです。この方式は、汎用性が高く、様々な種類の処理に対応できるというメリットがあります。しかし、その一方で、いくつかの課題も抱えています。

その課題の一つに、「フォン・ノイマン・ボトルネック」と呼ばれる問題があります。これは、プログラムとデータを同じバスを通してやり取りするため、処理速度がバスの速度に制限されてしまうという現象です。たとえ高速な処理装置を搭載していても、バスの速度が遅ければ、全体の処理速度は遅くなってしまうのです。

また、ノイマン型コンピューターは、プログラムとデータが同じメモリ上に混在しているため、セキュリティリスクが高いという側面もあります。悪意のあるプログラムがデータにアクセスし、情報を書き換えたり、盗み出したりする可能性もあるからです。これは、現代のインターネット社会において、深刻な問題となりえます。

これらの課題を克服するために、様々な研究開発が進められています。例えば、プログラムとデータを別々のメモリに格納するハーバードアーキテクチャや、量子力学の原理を利用した量子コンピューターなどが、将来のコンピューターのあり方を変える可能性を秘めています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| コンピューターの設計思想 | ノイマン型 – プログラムとデータを同じメモリ上に格納 – 順番に処理を実行 |

| メリット | 汎用性が高い |

| 課題 | – フォン・ノイマン・ボトルネック: プログラムとデータが同じバスを共有するため、処理速度がバスの速度に制限される – セキュリティリスク: プログラムとデータが同じメモリ上に混在するため、悪意のあるプログラムによる攻撃のリスクが高い |

| 課題克服のための研究開発例 | – ハーバードアーキテクチャ: プログラムとデータを別々のメモリに格納 – 量子コンピューター: 量子力学の原理を利用 |

これからのノイマン型コンピューター

現代の計算機の礎となっているのがノイマン型計算機です。長い間、様々な分野で活躍してきましたが、近年ではその限界も指摘されるようになっています。特に、人工知能の発展や膨大なデータの活用が進む現代において、従来の計算機の処理速度では追いつかないケースが増えてきました。

そこで注目されているのが、「非ノイマン型計算機」です。従来のノイマン型とは異なる構造を持つ計算機で、命令とデータを分けて処理する方式や、人間の脳の神経回路を模倣した構造を採用することで、さらなる高速化を目指しています。

しかし、ノイマン型計算機がすぐに姿を消すわけではありません。長年培われてきた技術やノウハウは、今後も改良や進化を続けながら、非ノイマン型計算機と共存していくと考えられます。例えば、従来の計算機の得意分野である正確な計算処理能力は、非ノイマン型計算機と組み合わせることで、より複雑で大規模な問題を解決する新たな道を切り開く可能性を秘めていると言えるでしょう。

| 項目 | ノイマン型計算機 | 非ノイマン型計算機 |

|---|---|---|

| 特徴 | 命令とデータを同じ場所に格納して処理 長年の技術やノウハウがある |

命令とデータを分けて処理 人間の脳の神経回路を模倣 |

| メリット | 正確な計算処理能力が高い | 高速処理が可能 |

| デメリット | 処理速度に限界がある | 発展途上の技術である |

| 将来性 | 改良や進化を続けながら、非ノイマン型計算機と共存していく | 人工知能やビッグデータ処理等の分野で活躍が期待される |