コンピューターの心臓部!クロック信号を解説

ITの初心者

先生、「クロック」ってIT用語でよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

ITアドバイザー

「クロック」は、コンピューターの中で、部品が順番に動くためのタイミングを合わせる信号のことだよ。 みんなで運動会でかけっこするとき、「位置について、よーい、ドン!」の「ドン」みたいなものかな!

ITの初心者

なるほど!じゃあ、「クロック周波数」が高いと処理速度が速いっていうのは、なんでですか?

ITアドバイザー

いい質問だね!「クロック周波数」は「ドン」の速さのようなものなんだ。 「ドン」が速いほど、みんな動き出しが早くなるから、コンピューターもたくさんの処理を短い時間でできるようになるんだよ!

clockとは。

コンピューターの心臓部や記憶装置といった電子部品の動きを揃えるために、規則正しいリズムを刻む信号があります。この信号を「時計」と例えることがあります。時計の針が進む速さのように、このリズムが速いほど、コンピューターの処理速度は速くなります。

クロック信号とは

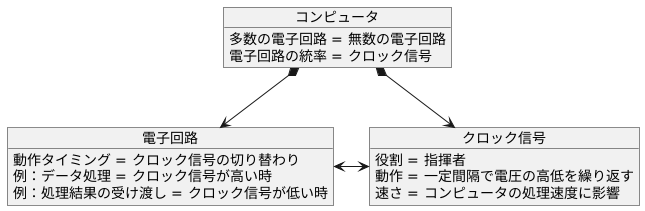

コンピューター内部では、様々な計算やデータ処理が、無数の電子回路によって行われています。これらの電子回路は、まるで巨大なオーケストラのように、それぞれが決められた役割を担い、正確に連携して動作することで、複雑な処理を可能にしています。

この電子回路のオーケストラを統率し、演奏のタイミングを指示するのが「クロック信号」です。クロック信号は、一定の間隔で電圧が「高い」状態と「低い」状態を交互に繰り返す電気信号です。

電子回路はこのクロック信号の「高い」状態と「低い」状態の切り替わりを合図に、次の動作へと移ります。

例えば、ある電子回路はクロック信号が「高い」状態になった時にデータを処理し、「低い」状態になった時に処理結果を次の回路に渡す、といった具合です。

このように、クロック信号はコンピューター内部で行われる処理の指揮者のような役割を果たし、すべての動作を同期させることで、正確な処理を実現しています。もしクロック信号がなければ、電子回路はバラバラに動作してしまい、コンピューターは正常に機能しなくなってしまいます。

クロック信号の速さは、コンピューターの処理速度に大きく影響します。クロック信号が速いほど、電子回路は短い時間で多くの動作を行うことができるため、処理速度が向上します。

クロック信号と処理速度

コンピューターの処理速度において、クロック信号は重要な役割を担っています。クロック信号は、コンピューター内部の動作のタイミングを制御する信号であり、「オン」と「オフ」を高速に切り替えることで、様々な処理を順番に行っています。

このクロック信号の切り替わる速さを周波数と呼び、単位にはヘルツ(Hz)が用いられます。1ヘルツは1秒間に1回信号が切り替わることを意味し、周波数の値が大きいほど、クロック信号は速く切り替わります。

周波数が高いほど、コンピューターは多くの命令を処理できるようになり、処理速度が向上します。例えば、3GHzのCPUは1秒間に30億回もクロック信号が切り替わっており、膨大な量の計算やデータ処理を高速に行うことが可能です。

近年では、技術の進歩により、処理速度の向上は目覚ましく、3GHzを超える周波数を持つCPUも登場しています。これにより、より複雑な処理や大規模なデータ分析などが高速に行えるようになり、私たちの生活をより豊かにする様々な技術革新に繋がっています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| クロック信号 | コンピューター内部の動作タイミングを制御する信号。「オン」「オフ」の切り替えで処理を行う。 |

| 周波数 | クロック信号の切り替わる速さ。単位はヘルツ(Hz)。 |

| 1ヘルツ(Hz) | 1秒間に1回信号が切り替わる。 |

| 周波数と処理速度の関係 | 周波数が高いほど、処理速度が向上する。 |

| 例:3GHzのCPU | 1秒間に30億回のクロック信号の切り替えを行い、高速な処理が可能。 |

クロック信号と発熱

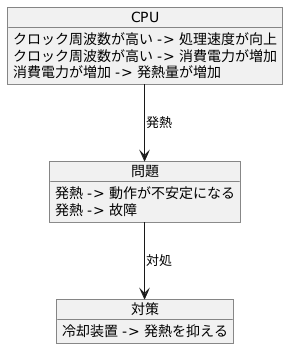

コンピューターの心臓部とも言えるCPUは、クロック信号と呼ばれる一定間隔のパルス信号に従って動作し、膨大な量の計算処理を行っています。このクロック信号の周波数を高くすると、より多くのパルス信号がCPUに送られることになり、1秒間に処理できる命令の数が増加します。これが、クロック周波数を高くするとコンピューターの処理速度が向上する仕組みです。

しかし、処理速度が向上する一方で、無視できないのが発熱の問題です。クロック周波数を高くすると、CPU内部のトランジスタのスイッチング周波数も増加し、それに伴って消費電力が増加します。そして、消費電力の増加は、そのまま発熱量の増加に直結します。

コンピューターは、その構造上、熱に弱いという側面を持っています。CPUをはじめとする電子部品は、高温になると動作が不安定になり、最悪の場合、故障してしまう可能性もあります。そのため、発熱量を抑え、適切な温度で動作させることは、コンピューターの安定動作を維持するために非常に重要です。

この問題に対処するため、高性能なCPUを搭載したコンピューターには、CPUから発生する熱を効率的に放熱するための冷却装置が備わっています。

このように、クロック周波数と発熱には密接な関係があり、単純にクロック周波数を高くすれば良いというわけではありません。コンピューター設計においては、処理速度の向上と発熱の抑制、この2つの要素のバランスを考慮することが重要となります。

まとめ

コンピューターの動作原理において、クロック信号は心臓の鼓動のような役割を果たしています。この信号は一定の間隔で発生し、コンピューター内部の様々な処理を同期させるために用いられています。

クロック信号の周波数は、1秒間に発生する信号の回数で表され、単位はヘルツ(Hz)が用いられます。この周波数が高いほど、より多くの処理を短い時間で行うことができるため、コンピューターの処理速度は向上します。つまり、クロック周波数はコンピューターの処理性能を測る上で重要な指標の一つと言えるでしょう。

しかし、クロック周波数を高くすれば良いという単純な話ではありません。周波数を高めると、それに伴い発熱量も増加するという問題が生じます。これは、コンピューター内部の電子部品が高速で動作する際に、より多くの熱を発生するためです。

過度な発熱は、コンピューターの動作不良や部品の寿命を縮める原因となります。そのため、コンピューターの設計においては、処理速度と発熱のバランスを考慮することが非常に重要になります。

近年では、クロック周波数の向上だけでなく、並列処理や省電力技術など、様々な角度から処理性能の向上が図られています。並列処理は、複数の処理を同時に行うことで処理全体の時間を短縮する技術です。また、省電力技術は、消費電力を抑えながら処理を行うことで、発熱量の抑制に貢献しています。これらの技術革新により、コンピューターはより高性能かつ省エネルギーな方向へと進化し続けています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| クロック信号 | コンピューター内部の処理を同期させる信号。一定間隔で発生する。 |

| クロック周波数 | 1秒間に発生するクロック信号の回数。単位はヘルツ(Hz)。 |

| クロック周波数と処理速度 | 周波数が高いほど、処理速度は向上する。 |

| 発熱の問題 | クロック周波数を高くすると、発熱量も増加する。 |

| 発熱の影響 | 動作不良や部品の寿命短縮の原因となる。 |

| 処理性能向上のための技術 | – 並列処理: 複数の処理を同時に行うことで処理時間を短縮 – 省電力技術: 消費電力を抑えながら処理を行い、発熱量を抑制 |