パソコンリサイクル法:その役割と重要性

ITの初心者

先生、「パソコンリサイクル法」ってどんな法律ですか?

ITアドバイザー

いい質問だね。「パソコンリサイクル法」は、簡単に言うと、古いパソコンやディスプレイを捨てる時に、ただゴミとして捨てるのではなく、資源として再利用できるようにするための法律なんだ。

ITの初心者

なるほど。でも、どうしてそんな法律が必要なんですか?

ITアドバイザー

それは、パソコンやディスプレイには、有害な物質も含まれているからなんだ。だから、きちんと処理しないと環境汚染につながってしまう。そこで、この法律では、メーカーに回収と再資源化を義務付けているんだよ。

パソコンリサイクル法とは。

『パソコンリサイクル法』っていうのは、簡単に言うと、古いパソコンやディスプレイを捨てるんじゃなくて、資源として再利用できるようにするための法律のことだよ。2003年にできた法律で、メーカーは、自分たちが作った家庭用のパソコンを引き取って、再利用する義務があるんだ。ただし、プリンターやスキャナーなどは対象外だから注意が必要だよ。この法律は、『PCリサイクル法』とも呼ばれているよ。

パソコンリサイクル法とは

– パソコンリサイクル法とは

パソコンリサイクル法は、正式には「資源有効利用促進法」の一部を改正した法律で、使用済みのパソコンやディスプレイを廃棄する際に、その製造メーカーに回収と再資源化を義務付けています。この法律は、平成15年(2003年)に施行されました。

背景には、パソコンやディスプレイに使われている資源を有効活用するとともに、廃棄物から有害な物質が環境へ放出されることを防ぐという目的があります。

この法律によって、私たちは、使わなくなったパソコンやディスプレイを、各自治体のルールに従って捨てるのではなく、製造メーカーに引き取ってもらうことになります。

引き取りを依頼する際には、メーカーごとに決められた費用を支払う必要があります。ただし、メーカーによっては、無料で回収してくれる場合や、新しいパソコンの購入時に古いものを下取りしてくれる場合もあります。

パソコンリサイクル法は、私たち一人ひとりが、パソコンやディスプレイを適切に処理することの責任を明確にし、循環型社会の実現を目指す上で、重要な役割を担っています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 法律名 | 資源有効利用促進法(一部改正) 通称:パソコンリサイクル法 |

| 施行年 | 平成15年(2003年) |

| 対象機器 | 使用済みのパソコン、ディスプレイ |

| 義務対象者 | 製造メーカー |

| 義務内容 | 対象機器の回収と再資源化 |

| 目的 | – 資源の有効活用 – 環境汚染の防止 |

| 消費者側の責任 | – 自治体ではなく、製造メーカーに引き渡し – メーカー規定のリサイクル料金の支払い(無料の場合、下取りの場合もあり) |

対象となる製品

– 対象となる製品パソコンリサイクル法の対象となるのは、一般家庭向けに販売されたパソコン本体とディスプレイです。 家庭で使用することを目的として販売された製品が対象となるため、会社や学校などの組織で使用することを目的として販売された業務用パソコンは、この法律の対象外となります。また、パソコンと合わせて使用されることの多い周辺機器についても、リサイクル法の対象かどうかは注意が必要です。例えば、プリンターやスキャナー、外付けのハードディスクドライブなどは、パソコン本体と合わせて使用されることが一般的ですが、これらの周辺機器はリサイクル法の対象外です。対象となる製品には、リサイクルマークが表示されています。 パソコン本体やディスプレイを購入する際には、製品本体や箱などにリサイクルマークが表示されているかどうかを確認しましょう。リサイクルマークは、その製品がパソコンリサイクル法の対象であることを示しており、適切なリサイクル方法に従って処理する必要があることを意味します。

| 対象 | 製品例 | リサイクルマーク |

|---|---|---|

| ○ | 家庭用パソコン本体、ディスプレイ | 表示あり |

| × | 業務用パソコン、プリンター、スキャナー、外付けHDDなど | 表示なし |

メーカーの責任

– メーカーの責任

パソコンなどの電化製品は、便利な反面、使用後に適切に処理しないと環境汚染につながる有害物質を含んでいることがあります。

そこで、近年では、製品を作ったメーカーに、その製品がゴミとなる時まで責任を持つように求める動きが世界的に広まっています。

これは「拡大生産者責任」と呼ばれ、日本でも法律によって、パソコンメーカーは自社製品を回収して再資源化する義務を負っています。

具体的には、メーカーは使用済みパソコンを回収するためのシステムを作らなければなりません。

例えば、消費者から使用済みパソコンを回収する窓口を設けたり、回収をスムーズに行うための運送業者と契約したりする必要があります。

そして、回収したパソコンは、個人情報や企業秘密などの重要なデータが残っていないかをしっかり確認して消去しなければなりません。

データ消去は専門の業者に委託することもできますが、いずれにしても、メーカーは回収からデータ消去までの責任を負います。

その後、パソコンは部品ごとに分解され、部品ごとに資源として再利用されたり、有害物質を含む場合は適切な処理 facilities で処理されます。

これらの回収、データ消去、再資源化、処理といった一連の作業には当然ながら費用が発生しますが、その費用はメーカーが負担することになります。

メーカーにとっては負担が大きくなるため、製品を作る段階から、リサイクルしやすい素材を使ったり、有害物質の使用量を減らしたりといった工夫も求められます。

消費者の役割

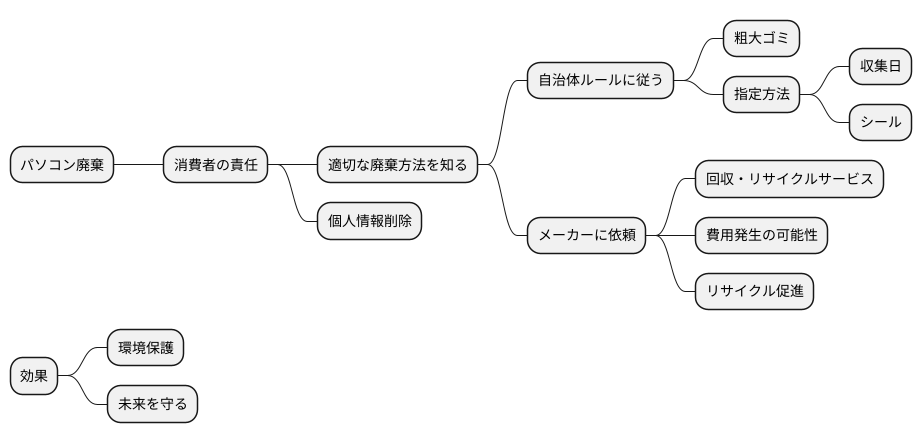

私たち消費者は、毎日何気なくパソコンを使っていますが、その寿命が尽きたとき、どのように手放せばよいのでしょうか。不用意にゴミ箱に捨ててしまうことは、環境汚染や資源の無駄遣いに繋がります。そこで、消費者の責任として、パソコンを適切に廃棄する方法を知っておく必要があります。

まず、各自治体のルールに従って廃棄する方法があります。多くの自治体では、パソコンは「粗大ゴミ」として扱われ、指定された方法で処分する必要があります。例えば、収集日に出す場合には、事前に自治体指定のシールを購入して貼り付ける必要があるなど、ルールが決められています。

また、パソコンを購入したメーカーに引き取りを依頼する方法もあります。メーカーは、自社製品の回収とリサイクルを推進する責任を負っています。そのため、多くのメーカーでは、使用済みパソコンの回収・リサイクルサービスを提供しています。このサービスを利用する場合、費用が発生することがあります。しかし、メーカーに引き取ってもらうことで、リサイクルを促進し、環境負荷を低減することに繋がるため、積極的に利用を検討してみましょう。

いずれの方法で廃棄する場合でも、パソコン内部に保存されている個人情報は、事前に削除しておくことが重要です。不用になったパソコンを適切に処理することは、地球環境を守るだけでなく、私たち自身の未来を守ることに繋がります。私たち一人ひとりが、その責任を自覚し、行動することが求められています。

環境保護への貢献

近年、地球温暖化や資源枯渇といった環境問題が深刻化しており、その解決策として様々な取り組みが行われています。中でも、廃棄物の削減や資源の再利用は重要な課題であり、特に電子機器のリサイクルは急務となっています。

日本では、使用済みパソコンの適正な処理と資源の有効活用を目的とした「パソコンリサイクル法」が2001年に施行されました。この法律により、消費者は不要になったパソコンをメーカーに引き渡す義務が生じ、メーカーは引き取ったパソコンをリサイクルまたは適正に処理することが義務付けられています。

この法律の施行により、不法投棄されるパソコンの数が減少し、貴重な資源を回収・再利用することができるようになりました。例えば、パソコンに含まれる金、銀、銅などの貴金属は、リサイクルによって再利用され、新たな製品の製造に役立てられています。また、メーカーは、製品の設計段階からリサイクルを考慮するようになり、分解しやすい素材や構造を採用することで、リサイクルの効率化が進んでいます。

このように、パソコンリサイクル法は、環境保護に大きく貢献しており、持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を担っています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 背景 | 地球温暖化、資源枯渇などの環境問題深刻化。廃棄物削減、資源再利用が重要。 |

| 課題 | 電子機器、特に使用済みパソコンのリサイクル。 |

| 対策 | 2001年、パソコンリサイクル法施行。消費者はメーカーにパソコンを引き渡し、メーカーはリサイクルまたは適正処理。 |

| 効果 | – 不法投棄の減少 – 貴金属の回収・再利用 – リサイクルを考慮した製品設計 |

| 結論 | パソコンリサイクル法は環境保護に貢献し、持続可能な社会の実現に重要。 |

今後の展望

– 今後の展望

技術の進歩は目覚ましく、パソコンは高機能化と多様化の一途をたどっています。それに伴い、使用済みパソコンから回収できる資源の種類や量は、今後ますます変化していくと考えられます。

例えば、処理速度の向上やデータ容量の増大に伴い、より高性能なCPUやメモリが使用されるようになっています。これらの部品には希少金属などの貴重な資源が使用されているため、効率的な回収と再利用がますます重要になります。

また、パソコンの軽量化や小型化に伴い、使用される材料も変化しています。従来のリサイクル技術では処理が難しい新素材も登場しており、リサイクル技術の開発や処理施設の改修が必要になる可能性もあります。

さらに、環境負荷を低減するため、製品の設計段階から資源の回収や再利用を考慮した「サーキュラーエコノミー」の考え方も広まりつつあります。パソコンにおいても、長寿命化や修理の容易化、リサイクルしやすい素材の利用など、製品設計の段階から環境への配慮が求められるようになっています。

このように、パソコンを取り巻く状況は常に変化しており、パソコンリサイクル法も時代の変化に合わせて、さらなる改善が求められています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 技術進歩の影響 | – パソコンの高機能化・多様化に伴い、回収可能な資源の種類や量が変化 – 高性能CPUやメモリ使用増加による希少金属回収の重要性増大 – 軽量化・小型化による新素材使用増加とリサイクル技術への対応必要性 |

| サーキュラーエコノミー | – 製品設計段階からの資源回収・再利用の考慮 – パソコンの長寿命化、修理容易化、リサイクルしやすい素材利用 |

| 今後の展望 | – パソコンリサイクル法の継続的な改善が必要 |