ハードウエア

ハードウエア コンピューターの記憶を司る:メモリとは?

- 記憶装置メモリとは

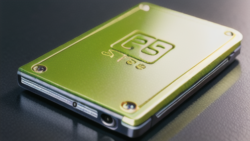

コンピューターにとって、情報を記憶しておくことは欠かせない機能の一つです。その記憶を司るのが、メモリと呼ばれる装置です。

メモリは、例えるなら人間にとっての脳のようなものです。私たちが何かを考えたり、思い出したりするときには、脳が情報を一時的に記憶し、必要な時に取り出して使っています。

コンピューターも同様に、計算処理やデータ処理を行う際に、必要なプログラムやデータをメモリに一時的に記憶します。そして、中央処理装置(CPU)がメモリにアクセスして情報を読み込み、処理を行います。

メモリの特徴は、情報の読み書きが非常に高速である点です。そのため、CPUは必要な情報を迅速に取得し、処理を効率的に進めることができます。もしメモリがなければ、コンピューターは都度ハードディスクなどの記憶装置から情報を読み込む必要があり、処理速度が大幅に低下してしまいます。

このように、メモリはコンピューターの動作速度に大きな影響を与える、非常に重要な装置と言えるでしょう。