ジャギー:滑らかでない表示の謎

ITの初心者

先生、『じゃぎ』ってどういう意味ですか?

ITアドバイザー

『じゃぎ』とは、パソコンの画面で、絵や文字を大きくした時に、曲線や斜めの線が、階段のようにガタガタに見えることを言うんだよ。

ITの初心者

なるほど。なんでガタガタになるんですか?

ITアドバイザー

画面は小さな四角い点の集まりでできているから、斜めの線や曲線を滑らかに表示できずに、階段状になってしまうんだ。小さな四角の点を『画素』と言うんだけど、画素の数が多ければ多いほど、滑らかに表示できるんだよ。

jaggyとは。

コンピュータの画面で、画像や文字を大きく表示した時に、本来滑らかなはずの曲線や斜線が、階段のようにギザギザになってしまう現象について説明します。この現象は「ジャギー」と呼ばれることがあります。

画面の正体

私たちが日頃目にしているコンピューターの画面。それは、一見滑らかな一枚の板のように見えますが、実は微細な点の集合体でできています。この点は非常に小さく、普段は肉眼では識別できません。しかし、虫眼鏡などで拡大してみると、一つ一つの点が正方形をしていることが分かります。まるで、細かいタイルを敷き詰めたモザイク画のようです。この小さな正方形の一つ一つを「画素」と呼びます。そして、コンピューターの画面に映し出されるもの、例えば写真や絵、文字、動画など、全てがこの画素の組み合わせによって表現されているのです。

一枚の絵画を想像してみてください。画家は様々な色の絵の具を混ぜ合わせ、筆を使ってキャンバスに描いていきます。コンピューターの画面も、これと同じように、画素という小さな点一つ一つに色を付けて、全体で一つの絵を作り出しているのです。ただし、絵の具とは異なり、画素の色は光の三原色である赤、緑、青の光を混ぜ合わせて表現します。これらの光を、まるで絵の具を混ぜるように、様々な割合で組み合わせることで、何百万色もの色彩を作り出すことができるのです。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、赤と青を混ぜると紫になります。さらに、三色の光を全て混ぜ合わせると白になり、光を全く使わないと黒になります。このようにして、画素一つ一つが赤、緑、青の光の配合を変えることで、画面全体では様々な色や濃淡、明るさが表現され、鮮やかな映像を作り上げているのです。つまり、私たちが見ている滑らかな画像は、実は無数の小さな光の点が集まってできた、精巧な光のモザイク画と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| コンピューターの画面 | 微細な点(画素)の集合体 |

| 画素 | 正方形の形状をした画面の最小単位 |

| 画素の色 | 光の三原色(赤、緑、青)の混合で表現 |

| 色の表現 | 三原色の配合を変えることで、何百万色もの色彩を表現 |

| 光の混合例 | 赤+緑=黄色、赤+青=紫、赤+緑+青=白、光なし=黒 |

滑らかな曲線と画素の矛盾

絵を描く時、私たちは何気なく滑らかな線や曲線を描きます。しかし、コンピューターの画面をよく見ると、実は小さな正方形の点の集まりでできています。この点を画素(絵の要素)と呼びます。画素は正方形なので、本来滑らかなはずの曲線も、階段のようにガタガタとした形になってしまいます。これが、ジャギー(ぎざぎざ)と呼ばれる現象です。

たとえば、円を描こうとすると、コンピューターは円に近い形の、画素を並べた階段状の図形を表示します。小さな画素の集まりで表現しようとする以上、この階段状の表現は避けられません。そのため、滑らかな曲線を正確に表示することは、画素を使う限り不可能なのです。

このジャギーは、画面を拡大表示するとより目立ちます。拡大表示とは、画素の一つ一つを大きく表示することです。画素が大きくなれば、本来滑らかなはずの線が、より階段状に見えてしまいます。また、解像度が低い画面、つまり画素の数が少ない画面でも、ジャギーが目立ちます。画素の数が少なければ、滑らかな曲線を表現するために使える画素も少なくなるため、より階段状の、粗い表現になってしまいます。

このように、滑らかな曲線と画素による表現の間には、根本的な矛盾が存在します。コンピューターは、この矛盾を様々な技術で解消しようと試みています。例えば、アンチエイリアスと呼ばれる技術は、ジャギーの周辺の色を滑らかに変化させることで、目立ちにくくする技術です。しかし、完全にジャギーをなくすことはできません。滑らかな曲線と画素の矛盾は、コンピューターグラフィックスにおける永遠の課題と言えるでしょう。

| 現象 | 原因 | 詳細 | 対策 |

|---|---|---|---|

| ジャギー(ぎざぎざ) | コンピューター画面が画素(正方形の点)の集まりで構成されているため、滑らかな曲線が階段状に表示される。 |

|

アンチエイリアス技術などにより、ジャギーを目立ちにくくする。ただし、完全に無くすことはできない。 |

ジャギーを減らす技術

物の輪郭が階段状にギザギザに見える現象を、よく「ジャギー」と呼びます。まるでノコギリの歯のように見えることから、この名前が付けられました。このギザギザは、画面を構成する小さな四角い点、つまり画素の数が限られているために起こります。特に斜めの線や曲線を表現しようとすると、この四角い画素では滑らかに表現できず、どうしても階段状になってしまいます。

しかし、近年、様々な技術革新により、このジャギーを目立たなくする方法が開発されてきました。中でも代表的なものが「アンチエイリアシング」と呼ばれる技術です。これは、ジャギーの周りの画素の色を調整することで、滑らかな見た目を実現する方法です。例えば、白い背景に黒い斜めの線を描画する場合、線の周りの画素を灰色にすることで、階段状の線が滑らかに見えるようになります。これは、人間の目が色の変化を滑らかに捉える性質を利用した、とても巧妙な方法です。

画面の解像度を高くすることも、ジャギーを目立たなくする有効な手段の一つです。解像度が高いほど、画面を構成する画素の数が多くなります。画素の数が増えれば、より滑らかな曲線を表現することができるため、ジャギーが目立たなくなります。近年の高解像度画面では、以前のようにジャギーが目立つことは少なくなってきました。

他にも、線の太さを調整する方法もあります。線の太さを少し太くすることで、ジャギーが目立ちにくくなります。これは、太い線は細い線に比べて、相対的にジャギーの部分が小さく見えるためです。これらの技術は、それぞれ単独で使用されることもありますが、組み合わせて使用されることで、より効果的にジャギーを軽減することができます。その結果、私たちが画面上で見る画像は、より自然で滑らかなものになっているのです。

| ジャギーの原因 | 対策 | 解説 |

|---|---|---|

| 画面を構成する画素の数が限られているため、斜めの線や曲線が階段状に見える。 | アンチエイリアシング | ジャギーの周りの画素の色を調整することで、滑らかな見た目を実現する。 例:白い背景に黒い斜めの線を描画する場合、線の周りの画素を灰色にする。 |

| 高解像度画面 | 画素の数が増えるため、より滑らかな曲線を表現できる。 | |

| 線の太さ調整 | 線の太さを太くすることで、ジャギーが目立ちにくくなる。 |

解像度の重要性

画面の細やかさを決める要素のひとつに、解像度というものがあります。これは、画面に表示できる点の数を表す尺度です。点の数を画素数とも呼び、この画素数が多ければ多いほど、きめ細かい映像を作ることができます。

たとえば、斜めの線や丸を描いたとしましょう。画素数が少ないと、斜めの線は階段のようにガタガタに見え、丸もカクカクとした多角形に見えてしまいます。これは、少ない点で表現しようとするため、滑らかな形を再現できないことが原因です。このガタガタを「ぎざぎざ」とも呼びます。

解像度が高い、つまり画素数が多いほど、斜めの線や丸を滑らかに表現できます。たくさんの点を使って表現できるので、ぎざぎざが目立ちにくくなり、より本来の形に近づくのです。写真や絵画で言えば、点描画のようなものです。点をたくさん打てば打つほど、滑らかな濃淡や輪郭を描けるのと同じです。

ですから、写真や動画をきれいに表示するためには、適切な解像度を選ぶことが大切です。解像度の低い画面で高解像度の映像を表示しても、画面の性能によって画質が落ちてしまい、せっかくの美しさが損なわれてしまいます。反対に、解像度の高い画面で低解像度の映像を表示すると、ぼやけて見えることがあります。

高解像度の画面は、より滑らかで美しい映像を楽しめる反面、処理する情報量が多いため、機器への負担も大きくなります。そのため、機器の性能と表示する内容に合わせて、最適な解像度を選ぶことが重要です。バランスを考えて、自分の目的に合った解像度を選びましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 解像度 | 画面に表示できる点の数(画素数)。画素数が多いほど、きめ細かい映像になる。 |

| 低解像度 | 画素数が少ないため、斜めの線や丸がガタガタ(ぎざぎざ)に見える。 |

| 高解像度 | 画素数が多いほど、滑らかな映像になり、ぎざぎざが目立ちにくい。 |

| 解像度の選択 | 表示する内容と機器の性能に合わせて最適な解像度を選ぶことが重要。 |

| 高解像度画面の注意点 | 機器への負担が大きくなる。 |

| 低解像度映像を 高解像度画面で表示 |

ぼやけて見える。 |

| 高解像度映像を 低解像度画面で表示 |

画質が落ちてしまう。 |

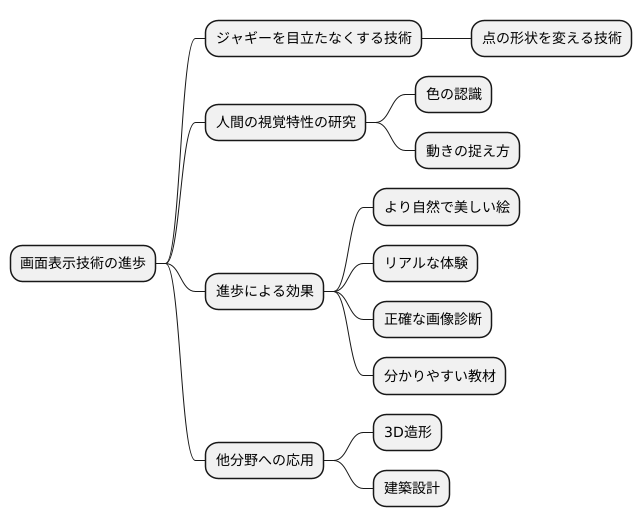

今後の展望

画面に映し出される絵の技術は、常に進歩を続けています。ギザギザした見た目(ジャギー)をより目立たなくするための研究開発も、様々な場所で行われています。近い将来、絵の点そのものの形を変えることで、ギザギザを根本からなくす技術が出てくるかもしれません。

また、人の目で見えるものの特徴をより深く知ることで、もっと効果のあるギザギザをなくす技術が生まれる可能性もあります。たとえば、人間の目はどのように色を認識するのか、どのように動きを捉えるのか、といった研究が進むことで、より自然で滑らかな映像を作り出すことができるようになるでしょう。これらの技術の進歩によって、私たちはもっと自然で美しい絵を楽しむことができるようになります。

より鮮明で、より滑らかな絵は、私たちの生活をより豊かなものにしてくれるはずです。例えば、映画やゲームの世界に入り込んだような、よりリアルな体験ができるようになるでしょう。また、医療現場においても、より正確な画像診断が可能になり、治療の精度向上に貢献する可能性があります。教育の分野でも、より分かりやすい教材を作成できるようになるでしょう。

さらに、これらの技術は、絵を描く技術だけでなく、他の分野にも応用される可能性を秘めています。例えば、3次元で物を作る技術や、建物などを設計する技術にも役立つかもしれません。このように、絵のギザギザをなくす技術の進歩は、私たちの未来に大きな影響を与える可能性を秘めているのです。

まとめ

画面に映る絵は、小さな点の集まりでできています。一つ一つの点はとても小さく、まるで米粒のようです。この小さな点を画素と呼びます。そして、この画素の数が限られているために、斜めの線や曲線を滑らかに表現することが難しく、階段状のギザギザが現れることがあります。これが、いわゆる「ジャギー」と呼ばれるものです。ジャギーは、デジタルな表示方法であるがゆえに避けられない現象と言えるでしょう。

しかし、技術の進歩は目覚ましく、ジャギーを目立たなくする様々な工夫が凝らされています。例えば、画面の画素数を増やす方法があります。画素数が増えれば増えるほど、より細かな表現が可能になり、ジャギーも小さくなります。高画質テレビなどがまさにこの技術を活用しており、きめ細やかで美しい映像を実現しています。高解像度化は、ジャギー対策として非常に有効な手段です。

また、アンチエイリアシングと呼ばれる技術もジャギーを抑える上で重要な役割を担っています。これは、ジャギーの周りに中間色を配置することで、ギザギザが目立たないようにする技術です。色の濃淡を滑らかに変化させることで、まるで曲線が自然につながっているかのように錯覚させ、視覚的に滑らかに見せることができます。アンチエイリアシングは、少ない画素数でもジャギーを軽減できるという利点があります。

画面を作る技術は日々進歩しており、それに伴ってジャギーの問題も改善され続けています。近い将来、ジャギーを全く感じさせない、まるで現実世界と見紛うばかりの滑らかで美しい映像が当たり前になるかもしれません。技術の進歩は、私たちの視覚体験をより豊かで自然なものへと進化させてくれるでしょう。私たちは、技術の進歩によって、より美しいデジタル世界を体験できるようになるのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 画素 | 画面を構成する小さな点。数が限られているため、斜め線や曲線にジャギーが発生する。 |

| ジャギー | 斜め線や曲線が階段状にギザギザに見える現象。デジタル表示の宿命。 |

| 高解像度化 | 画素数を増やすことでジャギーを軽減する技術。高画質テレビ等で活用。 |

| アンチエイリアシング | ジャギーの周囲に中間色を配置し、ギザギザを目立たなくする技術。少ない画素数でも効果を発揮。 |