トラブル解決の心得

ITの初心者

先生、「トラブルシューティング」って言葉、よく聞くんですけど、具体的にどういう意味ですか?

ITアドバイザー

そうですね。「トラブルシューティング」とは、コンピューターやシステムなどで問題が起きた時に、その原因を見つけて直し方を考え、実際に直すまでの全部のことを指します。たとえば、インターネットにつながらないとき、何が原因か調べて、設定を変えたり機器を再起動したりして直す、そういう一連の流れがトラブルシューティングです。

ITの初心者

なるほど。原因を見つけて直すまでの一連の流れですね。でも、何か具体的な例はありませんか?

ITアドバイザー

例えば、プリンターで印刷できないときを想像してみてください。まず、紙が詰まっていないか、インクは残っているか、プリンターとパソコンはちゃんとつながっているかを確認しますよね。そして、原因に応じて紙詰まりを解消したり、インクを交換したり、ケーブルを繋ぎ直したりする。これもトラブルシューティングです。

troubleshootingとは。

情報技術に関する言葉である「トラブルシューティング」(コンピューターの機械やプログラムの不具合の原因を見つけて、解決したり直したりすること。また、その方法。)について

はじめに

今や、暮らしの中で計算機を目にしない日はありません。仕事で使う人、趣味で楽しむ人、学習に活用する人など、実に様々な人が計算機を役立てています。計算機は私たちの生活に無くてはならないものと言えるでしょう。

しかし、計算機は精密な機器であるがゆえに、不具合が生じることもあります。急に情報網に繋がらなくなったり、書類が開けなくなったり、画面が動かなくなり操作ができなくなったりと、様々な問題が起こる可能性があります。このような予期せぬ事態に遭遇した時、慌てずに適切な行動をとることが大切です。そのためには、問題解決のための手順を理解しておくことが重要となります。

この記録では、計算機の問題解決における基本的な考え方と、具体的な方法を説明します。専門的な言葉はできるだけ使わず、誰にでも分かりやすいように解説しますので、初めての方でも安心して読んでいただけます。

まず、問題が起きた時は落ち着いて状況を把握することが重要です。何が起こっているのか、いつから起こっているのか、どのような操作をした後に起こったのかなどを確認します。次に、その問題の原因を探ります。情報網に繋がらなくなった場合は、接続機器に問題がないか、料金の支払いが滞っていないかなどを確認します。書類が開かない場合は、書類が壊れていないか、使用する道具が適切かなどを確認します。

原因が特定できたら、適切な解決策を選びます。解決策が分からない場合は、情報網で検索したり、知人に相談したり、製造元に問い合わせたりするのも良いでしょう。解決策を実行する際には、データの損失や更なる問題の発生を防ぐために、注意深く行う必要があります。

最後に、問題が解決したら、再発防止策を考えます。例えば、定期的に計算機を点検したり、重要な書類は控えを取っておいたりするなど、日頃から備えておくことが大切です。これらの手順を踏むことで、計算機の問題をスムーズに解決し、快適に利用することができます。

問題の把握

何か困ったことが起きた時、まず一番最初にしなければならないのは、何が問題なのかをきちんと理解することです。漠然と「困ったな」と思うだけでなく、「一体何がどうなっているのか」をはっきりさせなければなりません。

例えば「インターネットに繋がらない」という場合を考えてみましょう。一見すると単純な問題に見えますが、実際には様々な状況が隠されている可能性があります。「どのホームページも見られない」のか、「電子郵便の送受信ができない」のか、あるいは「ある特定の道具だけが繋がらない」のか、状況によって対処法も変わってきます。

もし画面に何かお知らせの言葉が出ているなら、それを書き留めておきましょう。たとえその言葉の意味が分からなくても、後で調べ物をする時に役立ちます。インターネットで検索したり、詳しい人に聞いたりする時に、正確な情報を伝えることが大切です。

問題が起きた時の状況を思い出してみることも大切です。例えば、どんな作業をしていたのか、何か新しい道具を付け加えたのか、いつもと違うことをした覚えはないか、などを考えてみましょう。些細なことが手がかりになるかもしれません。

問題点をできるだけ細かく具体的に把握することで、解決の糸口が見えてきます。 焦らず、一つずつ確認していくことが、問題解決への近道です。

| 問題発生時の対応 | 詳細 |

|---|---|

| 問題の把握 | 漠然と困るのではなく、何がどうなっているかを具体的に理解する。

|

| エラーメッセージの確認 | 画面にエラーメッセージが表示されている場合は、内容を書き留める。意味が分からなくても、後の調査に役立つ。 |

| 状況の確認 | 問題発生時の状況を振り返る。

些細なことが手がかりになる。 |

| まとめ | 問題点を細かく具体的に把握することで、解決の糸口が見つかる。焦らず一つずつ確認することが重要。 |

原因の特定

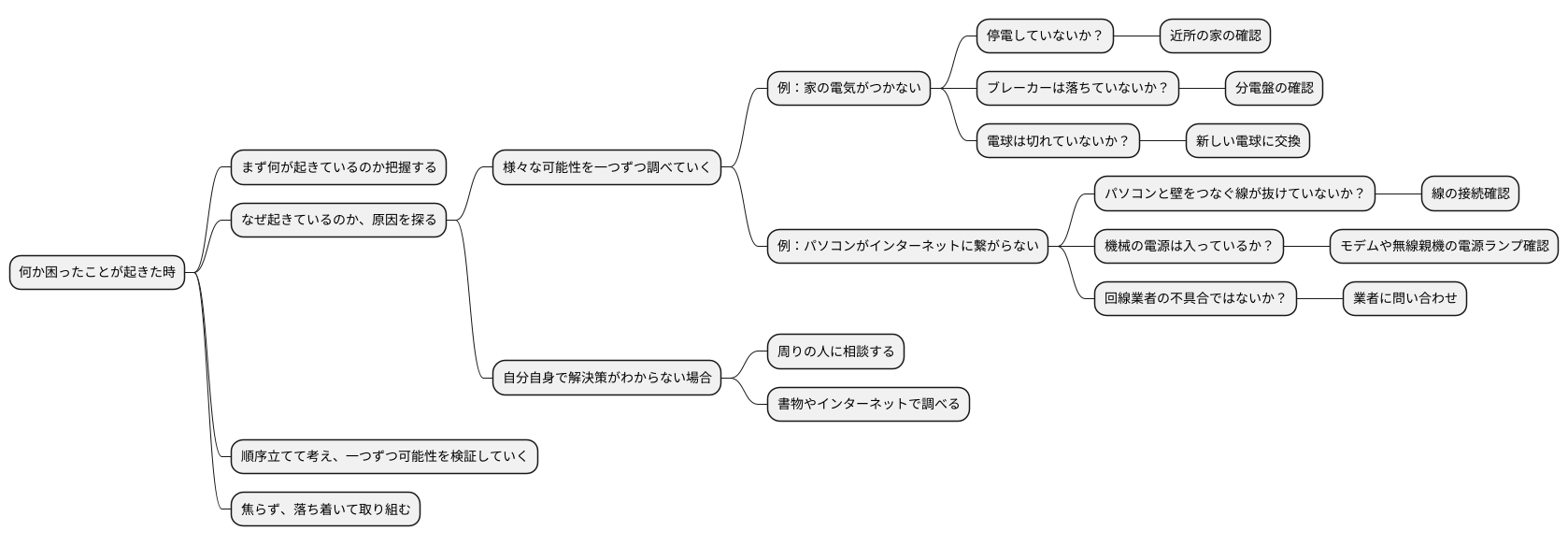

何か困ったことが起きた時、まず何が起きているのかをしっかりと把握することが肝心です。その上で、なぜそのようなことが起きているのか、その原因を探る作業が始まります。原因を見つける作業は、まるで探偵が謎を解くように、様々な可能性を一つずつ調べていく必要があります。

例えば、家の電気がつかないとしましょう。この時、考えられる原因はいくつかあります。まず、停電しているかもしれません。近所の家も電気がついていないか確認してみましょう。次に、ブレーカーが落ちているかもしれません。分電盤を確認し、落ちていればスイッチを入れ直してみましょう。また、電球が切れているだけかもしれません。新しい電球に交換してみることで解決するかもしれません。このように、複数の原因が考えられる場合、一つずつ確認していくことが大切です。

また、パソコンがインターネットに繋がらない場合も同様です。もしかしたら、パソコンと壁をつなぐ線が抜けているかもしれません。線がしっかりと接続されているか確認しましょう。あるいは、機械の電源が入っていないかもしれません。モデムや無線親機といった機器の電源ランプが点灯しているか確認し、消えていれば電源を入れましょう。他にも、回線業者の不具合でインターネットが使えない場合もあります。業者に問い合わせて、障害情報がないか確認してみましょう。

もし、自分自身で解決策がわからない場合は、周りの人に相談してみましょう。詳しい人に話を聞いてもらうことで、解決の糸口が見つかるかもしれません。あるいは、書物やインターネットで調べてみるのも良いでしょう。同じような困りごとを解決した人の情報が役立つかもしれません。

原因を突き止めるには、順序立てて考え、一つずつ可能性を検証していくことが重要です。焦らず、落ち着いて取り組むことで、きっと解決策が見つかるはずです。

解決策の実行

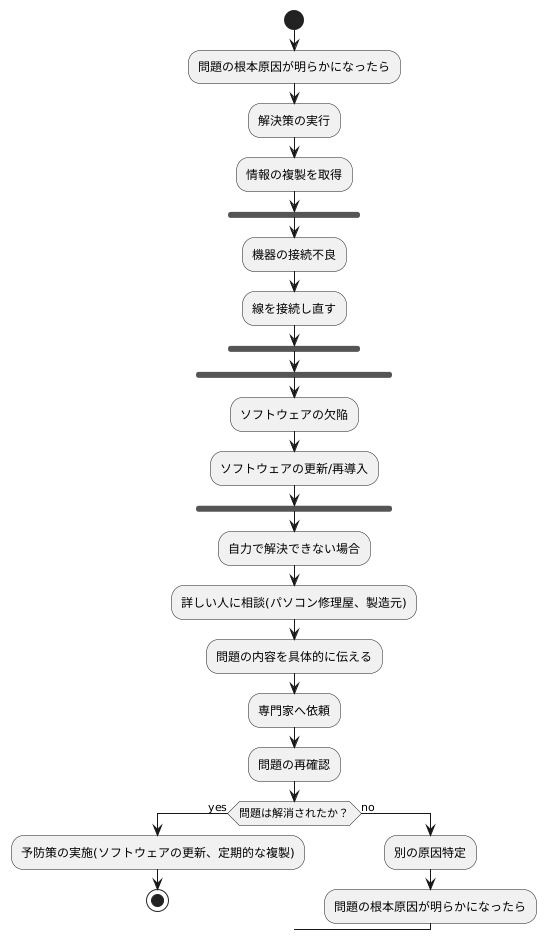

問題の根本原因が明らかになったら、いよいよ解決に向けて動き出します。どのような対策を取るべきかは、問題の発生源によって千差万別です。例えば、機器同士をつなぐ線が外れていることが原因であれば、その線を接続し直すだけで解決します。機器の不具合がソフトウェアの欠陥に起因する場合は、ソフトウェアの更新や再導入によって問題が解消されることもあります。

どのような解決策を実行する場合でも、作業に取り掛かる前に、必ず情報の複製を取っておくことが重要です。操作を間違えると、大切な情報を失ってしまう恐れがあります。情報の複製は、外付けの記憶装置やインターネット上の保管場所に保存しておくと良いでしょう。保存した情報の複製は、問題発生前の状態に戻すために使用できます。

もし自力で解決策を見つけられない場合は、詳しい人に助言を求めることを考えてみましょう。街のパソコン修理屋さんや製造元の相談窓口に連絡すれば、的確な助言をもらえるはずです。相談する際は、問題の内容を具体的に伝えることが大切です。いつ、どのような状況で問題が発生したのか、どのような操作を行ったのかなど、詳細な情報を伝えれば、より的確な助言を得られるでしょう。問題が複雑な場合や、自分自身で解決することに不安がある場合は、無理せず専門家に依頼することも賢明な判断です。

解決策を実行した後、問題は解消されたか、再度確認しましょう。もし問題が再発する場合は、別の原因が考えられます。その場合は、再度原因の特定から始めましょう。問題が解決したら、今後同様の問題が発生しないように、予防策を講じることも重要です。例えば、ソフトウェアを常に最新の状態に保つ、定期的に情報の複製を作成するなど、日頃から注意を払うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

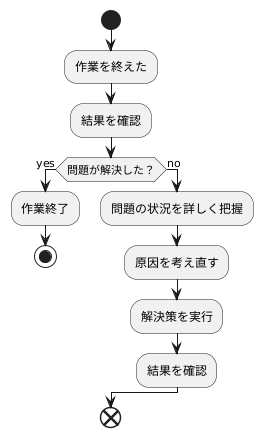

結果の確認

作業を終えた後は、必ず結果を確認することが大切です。せっかく手を尽くしたのに、問題がそのまま残っていては意味がありません。例えば、インターネットに接続できない問題を解決しようとして作業を行ったとします。作業後には、実際にインターネットに接続できるかどうかを確かめる必要があります。ウェブサイトを閲覧できるか、電子メールを送受信できるかなどを試してみましょう。ファイルが開けないという問題であれば、作業後にファイルを開けるようになったかを確認します。正しく開けるか、内容に問題がないかなどを調べましょう。また、特定の操作ができなかったという問題であれば、その操作ができるようになったかを確認します。

もし確認した結果、問題が解決していない場合は、もう一度最初からやり直す必要があります。なぜなら、最初に考えた原因とは違う原因で問題が起きているかもしれませんし、正しい解決策を選んでいたとしても、その実行方法に誤りがあったかもしれないからです。あきらめずに、問題の状況をもう一度詳しく把握することから始めましょう。問題が起きている時にどのような表示が出ているのか、どのような状況なのかを細かく確認します。次に、その問題の原因をもう一度考え直してみましょう。最初の原因特定が間違っていた場合は、別の原因を探します。そして、その新しい原因に対する解決策を実行します。この時、解決策の手順を一つずつ丁寧に行うことが大切です。

焦らず、落ち着いて手順を踏むことで、最終的には問題を解決できるはずです。問題解決は、一発でうまくいくとは限りません。何度も原因特定と解決策の実行を繰り返す必要がある場合もあります。大切なのは、諦めずに、根気強く取り組むことです。

再発防止

何か問題が起きた時、その場しのぎの対応で終わらせず、二度と同じことが起きないように対策を練ることが肝心です。問題の根本原因を探り、適切な対策を立てることで、将来的な時間と労力の節約につながります。

例えば、コンピュータのプログラムに欠陥があって不具合が起きたとしましょう。このような場合、常に最新の状態に更新しておくことで、多くの問題を未然に防ぐことができます。プログラムの開発者は常に欠陥の修正や機能の向上に取り組んでおり、最新版を利用することで、既知の問題によるトラブルを回避できるのです。

また、コンピュータウイルスへの感染も、よくあるトラブルの原因です。これを防ぐためには、ウイルス対策用のソフトを導入し、常に最新の状態に保つとともに、定期的に検査を実行することが重要です。ウイルス対策ソフトは、コンピュータウイルスを検知し、駆除するだけでなく、怪しいウェブサイトへのアクセスを遮断するなど、様々な方法でコンピュータを保護します。

さらに、大切な情報の写しを定期的に作成し、別の場所に保管しておくことも大切です。コンピュータの故障やウイルス感染、誤操作など、予期せぬトラブルによって情報が失われる可能性は常にあります。日頃からこまめに情報の写しを作成しておけば、万が一トラブルが発生した場合でも、被害を最小限に抑えることができます。

このように、トラブルを解決したら、その経験を次に活かすことが重要です。何が原因で問題が起きたのか、どのように解決したのか、そして今後どのように再発を防ぐのかを記録しておきましょう。記録を残すことで、同じトラブルが起きた時にも迅速に対応できますし、組織全体で情報を共有することで、より効果的な再発防止策を立てることができます。

| 問題 | 対策 |

|---|---|

| プログラムの不具合 | 常に最新の状態に更新しておく |

| コンピュータウイルスへの感染 | ウイルス対策ソフトの導入と最新の状態維持、定期的な検査 |

| データ損失 | 大切な情報の写しを定期的に作成し、別の場所に保管 |