コピーレフト:ソフトウェアの自由な共有を実現する仕組み

ITの初心者

先生、『コピーレフト』ってどういう意味ですか?

ITアドバイザー

良い質問だね! 『コピーレフト』は、ソフトウェアの著作権に関する考え方の一つで、簡単に言うと「自由に使いなさい。ただし、改変したり再配布する場合は、あなたも誰でも自由に使えるようにしなさい」というものだよ。

ITの初心者

誰でも自由に使えるようにするってことですか?

ITアドバイザー

そうだよ。ソフトウェアをより多くの人に広め、発展させようという考え方なんだ。 ただし、勝手に販売したり、条件を付け加えてはいけないなど、いくつかルールもあるんだよ。

copyleftとは。

「コンピューターやインターネットの世界で使われる『コピーレフト』という言葉について説明します。コピーレフトは、ソフトウェアの著作権に関する考え方の一つで、簡単に言うと、誰かが作ったソフトウェアを自由に変えたり、直したり、配ったりしても良いという考え方です。 ただし、そのソフトウェアを誰かに渡すときには、受け取った人も同じように、自由に改変したり再配布したりできる権利を持っていることを伝えなければなりません。 この考え方は、1984年に、リチャード・ストールマンという人が、ソフトウェアを無料で広めるために考え出しました。彼は、GNUという、誰でも自由に使えるソフトウェアを作るためのプロジェクトを立ち上げ、コピーレフトをその基本的な考え方としました。コピーレフトという言葉は、著作権を表す『コピーライト』という言葉をもじって作られました。」

コピーレフトとは

– コピーレフトとは

コピーレフトは、ソフトウェアの著作権に関する考え方の一つで、誰もがソフトウェアを自由に使えるようにすることを目指しています。具体的には、ソフトウェアの使用、複製、変更、再配布などを、誰でも自由に行えるようにすることを目指しています。

ただし、単に自由に使えるということだけでなく、改変や修正を加えた後でも、同じように誰でも自由に使用、複製、変更、再配布できるようにしなければならないという点が重要です。つまり、自分が改変したソフトウェアも、元のソフトウェアと同じように、広く一般に公開する義務が生じます。

このような仕組みにより、コピーレフトはソフトウェアの自由な利用と共有を促進し、誰もがその恩恵を受けられるようにすることを目的としています。

コピーレフトは、ソフトウェアの開発を促進し、技術の共有と進歩を促す効果があるとされています。一方で、ソフトウェアの商業利用を阻害する可能性や、改変されたソフトウェアの品質管理が難しいといった課題も指摘されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | ソフトウェアを自由に使用、複製、変更、再配布できるようにする著作権の考え方。改変後も同じ条件で公開する義務がある。 |

| 目的 | ソフトウェアの自由な利用と共有を促進し、誰もが恩恵を受けられるようにする。 |

| メリット | – ソフトウェア開発の促進 – 技術の共有と進歩 |

| デメリット | – ソフトウェアの商業利用を阻害する可能性 – 改変されたソフトウェアの品質管理の難しさ |

コピーレフトの誕生

– コピーレフトの誕生1984年、リチャード・ストールマンという人物によって「コピーレフト」という概念が提唱されました。それは、ソフトウェアは誰もが自由に使えるべきという、彼の強い信念に基づいていました。当時、ソフトウェアは高価なものでした。プログラムの設計図にあたるソースコードは、開発者によって厳重に秘匿され、利用するためには高額な料金を支払う必要がありました。一般の人々がソフトウェアを自由に利用することは、非常に困難だったのです。ストールマンは、このような状況に疑問を抱きました。彼は、知識や情報は共有されることで発展すると考えていました。ソフトウェアもまた、多くの人々が自由に利用し、改良を加えることで、より良いものへと進化していくべきだと考えたのです。そこで彼が提唱したのが「コピーレフト」という考え方です。これは、著作権を保護しつつも、ソフトウェアの複製、改変、再配布を全ての人に許可するという、画期的なものでした。ただし、再配布する際には、オリジナルのソフトウェアと同じ条件で提供することが義務付けられます。これは、改変後のソフトウェアであっても、誰もが自由に利用できるようにするためです。コピーレフトは、その後のソフトウェア開発に大きな影響を与えました。今日では、多くのソフトウェアが、この考え方に基づいて開発・公開されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 背景 | – 1984年、リチャード・ストールマンが提唱 – 当時のソフトウェアは高価で、ソースコードは秘匿されていた – 一般の人がソフトウェアを自由に利用することは困難だった |

| ストールマンの考え | – ソフトウェアは誰もが自由に使えるべき – 知識や情報は共有されることで発展する – ソフトウェアも、多くの人が利用・改良することで進化する |

| コピーレフトの提唱 | – 著作権を保護しつつ、複製・改変・再配布を全ての人に許可 – 再配布する際は、オリジナルと同じ条件で提供することが義務付けられる |

| 影響 | – その後のソフトウェア開発に大きな影響 – 今日では、多くのソフトウェアがこの考え方に基づいて開発・公開されている |

コピーレフトとGNUプロジェクト

– コピーレフトとGNUプロジェクトコピーレフトは、リチャード・ストールマン氏が提唱した考え方であり、彼が立ち上げたGNUプロジェクトにおける基本的な思想となりました。GNUプロジェクトは、誰もが無料で自由に使えるオペレーティングシステムを開発することを目的としていました。 当時、ソフトウェアは高価なものであり、ソースコードも公開されていないことが一般的でした。そのため、利用者はソフトウェアを自由に改変したり、再配布したりすることができませんでした。ストールマン氏は、このような状況を問題視し、誰もがソフトウェアを自由に利用・改変・再配布できるべきだと考えました。 そこで彼は、ソフトウェアの利用者に一定の自由を保証するライセンス形態である「コピーレフト」を提唱しました。コピーレフトは、著作権を放棄するのではなく、著作権表示の義務や、改変したものを再配布する際にソースコードを公開する義務などを課すことで、ソフトウェアの自由な利用・改変・再配布を保障する仕組みです。GNUプロジェクトでは、開発するすべてのソフトウェアにコピーレフトを採用しました。その結果、GNUプロジェクトのソフトウェアは誰でも自由に利用・改変・再配布できるようになり、多くの開発者がプロジェクトに参画するようになりました。そして、このGNUプロジェクトの成功は、その後のオープンソースソフトウェアの発展に大きく貢献しました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 背景 | – かつてソフトウェアは高価でソースコードも非公開だった – 利用者はソフトウェアを自由に改変・再配布できなかった |

| コピーレフトの提唱 | – リチャード・ストールマン氏によって提唱された – 誰もがソフトウェアを自由に利用・改変・再配布できるべきという考えに基づく |

| コピーレフトとは | – ソフトウェアの利用者に一定の自由を保証するライセンス形態 – 著作権を放棄するのではなく、著作権表示の義務や、改変したものを再配布する際にソースコードを公開する義務などを課す – ソフトウェアの自由な利用・改変・再配布を保障する仕組み |

| GNUプロジェクト | – 誰もが無料で自由に使えるOS開発を目的としたプロジェクト – 開発するすべてのソフトウェアにコピーレフトを採用 – 結果として多くの開発者が参画し、オープンソースソフトウェアの発展に貢献 |

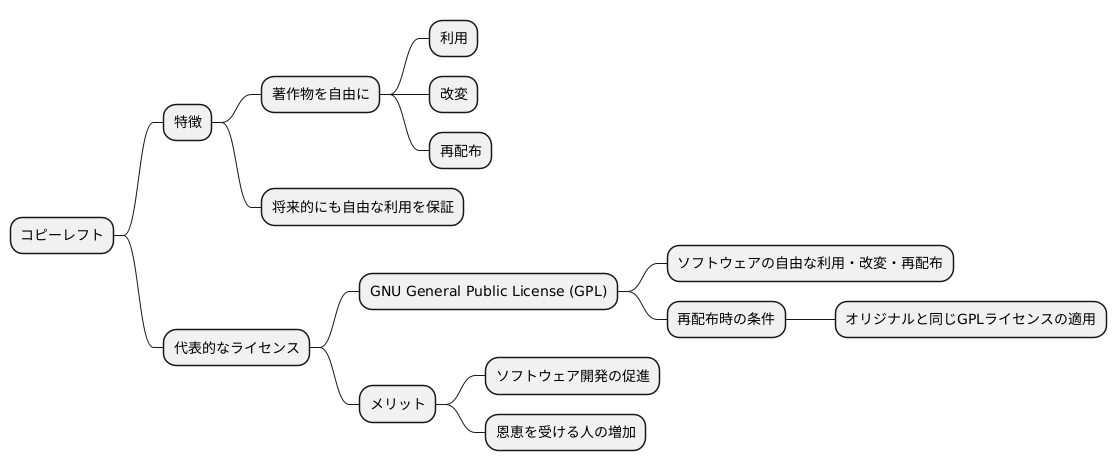

コピーレフトのライセンス

– コピーレフトのライセンス

「コピーレフト」という言葉を聞いたことがありますか?

これは、著作物を自由に利用・改変・再配布できるようにしながらも、その自由を将来にわたって守り続けるための仕組みです。

通常、著作物は作者の権利が強く保護されています。しかし、コピーレフトでは、特別なライセンスを付与することで、誰でも自由に利用・改変・再配布することを許可しています。

代表的なコピーレフトライセンスに「GNU General Public License(GPL)」があります。

GPLでは、ソフトウェアを誰でも自由に利用・改変・再配布できます。

ただし、再配布する際には、オリジナルのソフトウェアと同じGPLライセンスを適用することが義務付けられています。

つまり、改変したソフトウェアも、それを受け取った人々が自由に利用・改変・再配布できるようにしなければなりません。

このように、コピーレフトライセンスは、一度自由になったソフトウェアが、その後もずっと自由であり続けることを保証するための仕組みなのです。

この仕組みにより、ソフトウェアの開発は促進され、多くの人々が恩恵を受けることができるようになります。

コピーレフトの影響

– コピーレフトの影響コピーレフトは、ソフトウェアの世界に大きな変革をもたらしました。その影響は、GNUプロジェクトやLinuxカーネルなど、数多くの重要なソフトウェアを生み出したことに象徴されます。これらのソフトウェアは、コピーレフトライセンスのもとで開発・公開されたことで、誰でも自由に使用・複製・改変・再配布することが可能となりました。その結果、世界中の多くの人々がこれらのソフトウェアを利用できるようになり、ソフトウェア産業の発展に大きく貢献しました。また、コピーレフトは、オープンソースソフトウェアの普及にも大きく貢献しました。オープンソースソフトウェアとは、ソースコードを公開することで、誰でも自由に利用・改変・再配布できるソフトウェアのことです。コピーレフトは、このオープンソースソフトウェアの考え方を広く知らしめ、その発展を促しました。誰でも自由にソフトウェアを改良できる環境が整ったことで、技術革新が加速し、より高機能で使いやすいソフトウェアが数多く開発されるようになりました。しかし、コピーレフトは、ソフトウェアの開発を促進する一方で、一部の企業にとっては収益化の障壁となる場合もありました。そのため、コピーレフトの考え方を緩和した、より柔軟なライセンスも登場しています。ソフトウェア開発におけるライセンスの重要性は、ますます高まっており、それぞれのライセンスの特徴を理解した上で、適切なものを選択することが重要になっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | ソフトウェアの利用・複製・改変・再配布を許諾するライセンス |

| 影響 | – GNUプロジェクトやLinuxカーネルなど、重要なソフトウェアを生み出した – オープンソースソフトウェアの普及を促進 – 技術革新を加速させ、高機能で使いやすいソフトウェア開発を促進 |

| メリット | – ソフトウェアを自由に使用・複製・改変・再配布できる – オープンソースソフトウェアの普及に貢献 |

| デメリット | – 企業にとっては収益化の障壁となる場合がある |

| その他 | – コピーレフトの考え方を緩和した、より柔軟なライセンスも登場 – ソフトウェア開発におけるライセンスの重要性が高まっている |

まとめ

– まとめソフトウェアを誰でも自由に使用・共有できるようにする、それが「コピーレフト」という考え方です。これは、リチャード・ストールマンという人物によって提唱されました。コピーレフトは、彼が立ち上げたGNUプロジェクトという、誰もが自由に使えるソフトウェアを共同開発するプロジェクトの成功に大きく貢献しました。そして、このプロジェクトの成功は、今日のソフトウェア産業の発展に大きく影響を与えたと言えるでしょう。GNUプロジェクトは、ソフトウェアをソースコードの形で公開し、誰でも自由に改変や再配布をできるようにしました。これは従来の、ソースコードは秘匿され、利用や改変が制限されたソフトウェア開発とは全く異なる、画期的なものでした。コピーレフトは、現在も「オープンソースソフトウェア」として広く普及しています。オープンソースソフトウェアは、インターネットやスマートフォンなど、私たちの身の回りにある多くの情報技術を支えています。コピーレフトは、私たちが普段何気なく使っている技術の根底にある、重要な考え方と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 考え方 | コピーレフト |

| 提唱者 | リチャード・ストールマン |

| 目的 | ソフトウェアを誰でも自由に使用・共有できるようにする |

| プロジェクト | GNUプロジェクト |

| 内容 | 誰もが自由に使えるソフトウェアを共同開発するプロジェクト |

| 特徴 | ソフトウェアをソースコードの形で公開し、誰でも自由に改変や再配布できるようにした |

| 影響 | 今日のソフトウェア産業の発展に大きく影響を与えた。オープンソースソフトウェアとして広く普及している。 |