エントリー:多様な意味を探る

ITの初心者

先生、『entry』って色々な意味があるみたいなんですけど、ITの分野ではどんな時にどんな意味で使われるんですか?

ITアドバイザー

そうですね。『entry』は文脈によって意味が変わりますね。例えば、プログラミングの話で『エントリーポイント』と言ったら、プログラムが最初に実行される場所、つまり開始位置を指します。ブログの文脈では、一つ一つの記事のことを『エントリー』と言います。

ITの初心者

なるほど。プログラムの開始位置と、ブログの記事っていう意味があるんですね。他に何かありますか?

ITアドバイザー

はい。『entry level』のような形で使われることもあり、この場合は『初心者向け』という意味になります。例えば『entry levelの講座』は初心者向けの講座ですね。このように、文脈をよく見て判断することが大切です。

entryとは。

『入り口』という意味を持つ『エントリー』という言葉は、情報技術の分野では色々な意味で使われています。一つ目は、プログラムが動き出した時に、決められた手順を動かすための始まりの場所を指します。二つ目は、初心者や未経験者のことを指します。三つ目は、ブログに書かれた一つ一つの記事のことを指し、『ブログ記事』と呼ばれることもあります。

プログラム開始位置としてのエントリー

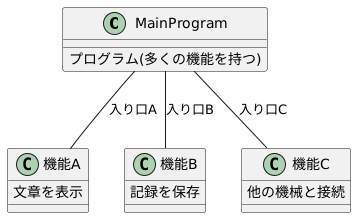

人が家を建てる時、玄関や勝手口など、複数の入り口を設けることがあります。これと同じように、複雑な処理を自動で行う手順書であるプログラムにも、処理を開始する場所が複数存在します。この開始位置を「入り口」という意味を持つ「エントリー」と呼びます。

プログラムは、多くの場合、様々な仕事をこなせるように作られています。例えば、文章を画面に表示する、記録を保存する、他の機械と接続するなど、多くの機能が組み込まれていることがあります。それぞれの機能は、独立した手順の集まりで、全体の中で役割分担をしています。

それぞれの機能を使うためには、対応する入り口から処理を開始する必要があります。例えば、文章を表示したい場合は、表示機能の入り口から入り、記録を保存したい場合は、保存機能の入り口から入ります。このように、プログラムには複数の入り口が用意されていることが多く、それぞれの入り口から特定の機能を実行できるようになっています。

これらの入り口は、まるで建物の入り口のように、利用者がどの機能を使いたいかを選択するための手段となります。もし入り口が一つしか無ければ、すべての機能を利用するために同じ手順を踏まなければならず、非常に使いにくいものになってしまいます。

そのため、プログラムを作る人は、利用者の使い勝手を考えて、適切な入り口を設計する必要があります。入り口の設計が、プログラムの使いやすさを大きく左右する重要な要素となるのです。分かりやすく使いやすい入り口を設けることで、誰もが簡単にプログラムの機能を活用できるようになります。

初心者を指すエントリー

初めてある分野に触れる人を表す言葉として「入り口」という意味を持つ『エントリー』という言葉が使われています。よく耳にするのは「エントリー利用者」や「エントリー型」といった言葉です。

まず、「エントリー利用者」とは、ある製品やサービスを初めて使う人のことを指します。このような初めて利用する人に向けて、企業は製品やサービスを分かりやすく、使いやすく作るように工夫しています。具体的には、たくさんの機能よりも基本的な機能に絞り、見てすぐに操作方法が分かるような見た目にすることが多いです。難しい操作方法で戸惑うことなく、スムーズに使い始めることができるように使いやすさを重視しているのです。

次に、「エントリー型」とは、初心者向けに作られた製品のことを指します。価格が手頃で、基本的な機能が備わっているのが特徴です。高度な機能はあまり搭載されていませんが、初心者にとっては必要な機能が十分に備わっているため、安心して使うことができます。

このようにエントリー型は、初心者にとってその分野を始めるのに最適な選択肢と言えます。エントリー型を通して基本的な知識や技術を身に付けることで、将来的により高度な製品を使うための土台を築くことができるのです。まずはエントリー型で気軽に始めてみて、徐々にステップアップしていくのが良いでしょう。エントリーという言葉は、新しい世界への扉を開くための、大切なキーワードと言えるでしょう。

| 種類 | 説明 | 特徴 |

|---|---|---|

| エントリー利用者 | ある製品やサービスを初めて使う人 | 使いやすさを重視 |

| エントリー型 | 初心者向けに作られた製品 | 価格が手頃、基本的な機能が備わっている |

ブログ記事としてのエントリー

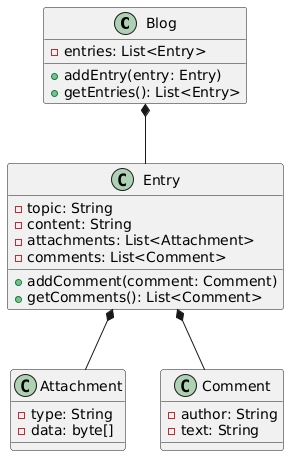

日誌のように書き記される場所に、個々の記事として投稿されるものを『書き込み』と呼びます。これは『日誌書き込み』または単に『記入』と呼ばれることもあり、日誌を構成する最小の単位と言えるでしょう。一つの書き込みは、特定の話題に基づいて書かれ、文字だけでなく、写真や動画など、様々な形の情報を載せることができます。日誌は、時間の流れに沿って書き込みが積み重なっていくことで、情報を発信する場所としての役割を果たします。読む人は、興味を持った書き込みを選んで読むことで、必要な情報を得ることができます。

日誌の管理者は、定期的に新しい書き込みを投稿することで、読む人を引きつけ、何度も訪れてもらうように促します。書き込みの内容は、時事問題に関する考え、個人の体験談、専門的な知識の解説など、実に様々です。読む人は、感想を書き込む機能を使って書き込みに意見を述べたり、他の読者と話し合ったりすることもできます。

このように、日誌の書き込みは、情報を発信する側と受け取る側の双方向のやり取りを促す役割を担っています。また、書き込みの内容によっては、社会的な議論を巻き起こしたり、新たな仲間づくりのきっかけとなることもあります。例えば、ある地域で行われる祭りに関する書き込みは、その地域の人々にとって有益な情報源となるだけでなく、祭りに参加する人々の交流を促進する効果も期待できます。個人が趣味で作った作品の写真を載せた書き込みは、同じ趣味を持つ人々との新たな出会いを生み出す可能性を秘めています。

このように、日誌の書き込み一つ一つが、情報交換の場として、また人々をつなぐ架け橋として、大きな役割を果たしているのです。日誌は単なる情報の羅列ではなく、書き込みを通して様々なコミュニケーションが生まれ、社会に影響を与える力を持つ、活気あふれる情報発信の場と言えるでしょう。

多様な意味を持つエントリー

「入り口」や「始まり」を意味する「エントリー」という言葉は、実に様々な場面で使われています。まるで、家の玄関や建物の入り口、駅への改札口のように、何かを始めるための最初の地点を指し示す言葉と言えるでしょう。

例えば、計算機の世界では、「エントリー」は処理の開始点を表します。ちょうど複雑な迷路の入り口のように、プログラムが動き出す最初の場所を示しているのです。この最初の地点から、様々な命令が実行され、目的の結果へとたどり着くのです。

また、何かを学び始める人、つまり新米や初心者を指して「エントリー」と呼ぶこともあります。これは、新しい分野や技術の入り口に立つ人を表しており、これから知識や技能を深めていく最初の段階と言えるでしょう。まるで、初めて学校に入学する新入生のように、期待と不安を抱えながら、新たな世界へと足を踏み入れる様子が目に浮かびます。

さらに、日々の出来事や考えを書き記した「日記」や、情報発信のための「記事」、これも「エントリー」と呼ばれることがあります。これは、書き記された情報を読む人にとって、その内容を知るための入り口となるからです。まるで、新聞のや本の目次のように、読者はエントリーを通じて情報の世界へと誘われるのです。

このように、「エントリー」という言葉は、情報処理の分野から、教育、情報発信の分野まで、幅広い場面で使われています。この言葉が持つ多様な意味を正しく理解することは、円滑な意思の疎通を図る上で非常に大切です。特に、情報技術が日進月歩で進化する現代社会においては、「エントリー」という言葉が持つ意味合いも複雑化していく可能性があります。ですから、常に新しい意味を学び続け、言葉の変化に対応していく柔軟な姿勢が重要となるでしょう。

| 分野 | エントリーの意味 | 例え |

|---|---|---|

| 一般 | 入り口、始まり、開始地点 | 家の玄関、建物の入り口、駅への改札口 |

| 計算機 | 処理の開始点 | 複雑な迷路の入り口 |

| 教育 | 新米、初心者 | 初めて学校に入学する新入生 |

| 情報発信 | 日記、記事 | 新聞や本の目次 |

まとめ

「入り口」や「始まり」を意味する「エントリー」という言葉は、様々な場面で用いられます。まるで異なる分野で使われているように見えても、実は共通する中心的な意味合いを持っています。例えば、計算機を動かすための指示であるプログラムにおいて、「エントリー」とは実行の始まりの場所を指します。まるで建物の入り口のように、ここからプログラムが動き始めるのです。

また、新しく何かを始める人、例えば未経験者を指して「エントリー」と呼ぶこともあります。これは、ある分野に初めて足を踏み入れる、まさにその入り口にいる状態を表しています。新しい知識や技術の世界へ足を踏み入れる最初の段階を「エントリー」と呼ぶことで、これから始まる学びや成長への期待感を込めていると言えるでしょう。

さらに、日々の出来事や情報を伝える文章、いわゆるブログ記事においても、「エントリー」という言葉が使われます。ここでは、読者が情報に触れる最初の接点という意味を持ちます。ブログ記事のを見て、興味を持った読者がその記事を読むことで、新たな情報の世界へと入っていくのです。これはまさに情報への入り口と言えるでしょう。

このように見ていくと、一見異なる分野で使われている「エントリー」という言葉も、全て「入り口」や「始まり」という共通の意味を持っていることが分かります。この本質を理解することで、それぞれの分野での「エントリー」の意味をより深く理解し、正確に情報を伝えることができるようになります。特に、計算機や情報技術の分野では「エントリー」という言葉が頻繁に出てきますので、その意味を正しく理解することは大変重要です。

技術は常に進歩し続けており、それに伴って言葉の意味も変化していく可能性があります。「エントリー」という言葉も今後さらに広い意味を持つようになるかもしれません。ですから、常に新しい情報を取り入れ、言葉への理解を深めていくことが大切です。

| 分野 | エントリーの意味 | 説明 |

|---|---|---|

| プログラミング | 実行の始まりの場所 | プログラムが動き始める場所 |

| 人材/採用 | 未経験者/初心者 | ある分野に初めて足を踏み入れる人 |

| ブログ/情報発信 | 記事/投稿 | 読者が情報に触れる最初の接点 |