プラットフォーム:ソフトウェアの基盤

ITの初心者

先生、「プラットフォーム」ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

ITアドバイザー

そうだね。「プラットフォーム」は、コンピューターを動かすための土台となる環境のことだよ。アプリケーションソフトを動かすためのものなんだ。

ITの初心者

土台となる環境…って、具体的にはどういうものを指すんですか?

ITアドバイザー

例えば、パソコンだとWindowsやMac OSといったOS、スマホだとAndroidやiOSがプラットフォームにあたるね。これらのプラットフォームの上で、色々なアプリが動くんだよ。

platformとは。

コンピューターを動かすための土台となる環境を指す『プラットフォーム』という用語について説明します。『プラットフォーム』は、アプリケーションソフトという、コンピューターで色々な作業をするためのソフトを動かすための『基本ソフト』の種類や、その『基本ソフト』を動かすためのコンピューターの部品の組み合わせのことを指します。一般的に、アプリケーションソフトも基本ソフトも、決められた組み合わせ(環境)でしか動くことができません。⇒様々な環境で動くようにしたもの

ソフトウェア動作の舞台

私たちが普段何気なく使っているソフトウェア。画面に表示される文字や画像、ボタンをクリックした時の反応、裏側では様々な要素が複雑に絡み合って実現されています。これらのソフトウェアが動作するために必要となる基盤となる環境全体を指す言葉、それが「プラットフォーム」です。

プラットフォームは、ソフトウェアがその能力を最大限に発揮するための舞台に例えることができます。舞台には役者が演じるためのスペース、照明、音響など様々な要素が存在します。ソフトウェアも同様に、動作するために必要なプログラムやデータ、それらを処理するためのCPUやメモリといったハードウェア資源、そしてそれらを制御するためのOSなど、様々な要素が不可欠です。

もしプラットフォームが存在しなければ、ソフトウェアはただの文字列の羅列に過ぎません。プラットフォームという舞台があって初めて、ソフトウェアは命を吹き込まれ、私たちはその恩恵を受けることができるのです。

プラットフォームは、舞台の種類によって、提供される機能や利用できるソフトウェアが異なります。例えば、パソコン、スマートフォン、ウェブブラウザなど、それぞれ異なるプラットフォームとして機能し、それぞれに適したソフトウェアが開発されています。

このように、プラットフォームはソフトウェアを動かすために必要不可欠な要素であり、私たちが快適にソフトウェアを利用するために、重要な役割を担っていると言えるでしょう。

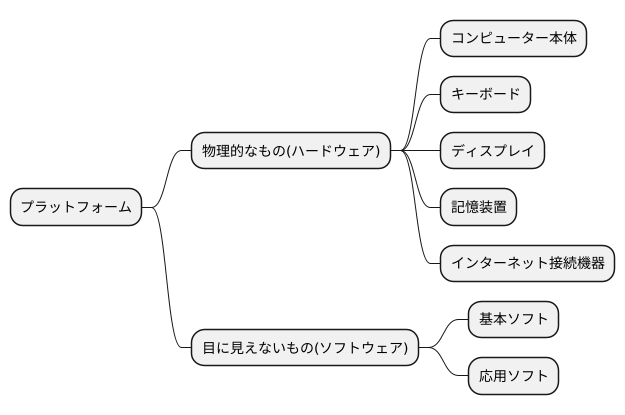

プラットフォームの構成要素

何かを実現するための土台となるものを「プラットフォーム」と呼びますが、これは、大きく「物理的なもの(ハードウェア)」と「目に見えないもの(ソフトウェア)」の二つから成り立っています。

「ハードウェア」は、実際に触れることができる部分を指します。例えば、情報を処理するコンピューター本体や、文字を入力するためのキーボード、画面に情報を映し出すディスプレイなどが挙げられます。他にも、情報を記録しておく記憶装置や、インターネットに接続するための機器なども、ハードウェアに含まれます。

一方、「ソフトウェア」は、形のない、指示や命令、あるいは情報そのものを指します。コンピューターを動かすための基本的なプログラムである「基本ソフト」や、表計算や文書作成など、特定の目的のために作られた「応用ソフト」などがあります。これらのソフトウェアは、ハードウェアを動かすための指示を出す役割を担っており、ハードウェアとソフトウェアが連携することで、プラットフォームは初めて機能します。

このように、プラットフォームは、目に見えるものと目に見えないものが複雑に組み合わさることで、私たちが普段利用している様々なサービスや機能を提供しています。

オペレーティングシステムの重要性

コンピューターを動かすソフトウェアはたくさんありますが、その中でも土台となって全体の動作を支えているのが「オペレーティングシステム(OS)」です。OSは、例えるならコンピューターという建物を建てるための基礎のようなもので、ハードウェアとソフトウェアを繋ぐ架け橋の役割を担っています。

私たちが普段何気なく使っているアプリケーションソフトも、OSを通してコンピューターのハードウェア資源を利用しています。例えば、文章を作成するソフトウェアを使いたい場合、キーボード入力を受け付け、画面に文字を表示させるために、OSがハードウェアとソフトウェアの間に入って指示を出しています。

もしOSが無ければ、アプリケーションソフトは直接ハードウェアを操作しなければならず、非常に複雑で困難な作業が必要となってしまいます。OSがあることで、アプリケーションソフトはハードウェアを意識することなく、本来の機能に集中することができます。

WindowsやMacOS、スマートフォンで広く利用されているAndroidなどは、代表的なOSとして知られています。これらのOSは、それぞれ異なる特徴や機能を持っていますが、コンピューターを快適に利用するという点において、重要な役割を担っている点は共通しています。

プラットフォームとソフトウェアの互換性

– プラットフォームとソフトウェアの互換性異なる種類のコンピューターや機器上で動作するソフトウェアを開発する場合、考慮すべき重要な側面の一つに「互換性」があります。これは、ある環境で作成されたソフトウェアが、別の環境でも問題なく動作することを保証するものです。しかし、異なるプラットフォーム(例えばWindowsやMacOS)は、それぞれ独自の設計思想や技術仕様に基づいて構築されているため、ソフトウェアの互換性を確保することは容易ではありません。具体的には、Windows用に開発されたソフトウェアは、多くの場合、MacOSでは動作しません。これは、WindowsとMacOSでは、基本となるオペレーティングシステム(OS)やハードウェア構成が大きく異なるためです。例えば、ファイルの保存形式やプログラムの実行方法、画面表示の仕組みなどが異なるため、一方の環境向けに作られたソフトウェアは、もう一方の環境では正常に動作しない可能性があります。この互換性の問題は、ソフトウェア開発者や利用者にとって、大きな課題となっています。開発者は、異なるプラットフォームに対応したソフトウェアをそれぞれ開発する必要があるため、開発コストや時間が増大します。一方、利用者は、自分が使用しているプラットフォームに対応したソフトウェアを選択する必要があり、選択肢が制限される可能性があります。このような問題を解決するために、近年では、異なるプラットフォームでも動作するクロスプラットフォーム対応のソフトウェア開発が注目されています。また、仮想化技術の進歩により、異なるOS上でもソフトウェアを動作させることが容易になりつつあります。これらの技術は、プラットフォームの壁を越えて、より多くの人々が快適にソフトウェアを利用できる環境の実現に貢献していくでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 課題 | 異なるプラットフォーム(例:Windows、MacOS)間でのソフトウェアの互換性確保 |

| 原因 | プラットフォーム毎の設計思想・技術仕様の差異(OS、ハードウェア構成など) ・ファイル保存形式、プログラム実行方法、画面表示の仕組みの違い |

| 影響 | ・開発者:プラットフォーム毎の開発コスト・時間増加 ・利用者:プラットフォームに合ったソフトウェア選択が必要、選択肢の制限 |

| 解決策 | ・クロスプラットフォーム対応のソフトウェア開発 ・仮想化技術によるOS差異の吸収 |

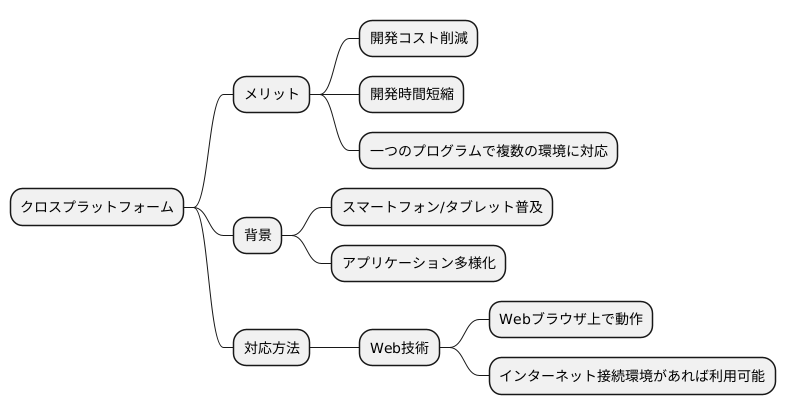

クロスプラットフォームへの対応

近年、スマートフォンやタブレットなど、様々な機器が普及し、それに伴いアプリケーションも多種多様になりました。しかし、それぞれの機器やOSに合わせたアプリケーション開発は、開発コストや時間の増大を招きます。このような問題を解決するために注目されているのが「クロスプラットフォーム」です。

クロスプラットフォームとは、異なる複数のプラットフォーム上で動作するソフトウェアやシステムのことです。従来は、Windows、Mac、iOS、Androidなど、それぞれの環境に合わせてアプリケーションを開発する必要がありました。しかし、クロスプラットフォームに対応することで、一つのプログラムで複数の環境に対応できるようになり、開発効率の向上や開発コストの削減につながります。

特に近年では、Web技術の発展により、Webブラウザ上で動作するアプリケーションが増加しています。このようなアプリケーションは、インターネットに接続できる環境であれば、パソコンやスマートフォンなど、様々な機器で利用できるというメリットがあります。そのため、クロスプラットフォームへの対応は、ますます重要性を増していくと考えられます。