データの住所:ボリューム名

ITの初心者

先生、「ボリューム名」って一体何ですか?コンピュータの部品名みたいですが、よく分かりません。

ITアドバイザー

いい質問だね。「ボリューム名」というのは、ハードディスクやUSBメモリのような記憶装置に付ける名前のことだよ。例えば、CDやDVDにタイトルを付けるように、記憶装置にも名前を付けることができるんだ。

ITの初心者

なるほど。CDのタイトルみたいなものですか。でも、なぜ名前を付ける必要があるんですか?

ITアドバイザー

たくさんの記憶装置を使う場合、名前が付いていた方が見分けやすいだろう? 例えば、「旅行の写真」とか「仕事の資料」といった名前を付ければ、どの記憶装置に何が保存されているかすぐに分かるよね。管理がしやすくなるんだ。

ボリューム名とは。

情報技術において使われる「ボリューム名」という用語について(「ボリュームラベル」とも呼ばれます)

名前の役割

情報を整理してコンピュータに保存することは、家をきれいに整えることと似ています。家の中が散らかっていると必要な物を見つけるのが大変なように、コンピュータの中の情報も整理されていないと目的のデータを探すのに時間がかかってしまいます。膨大な量の情報を整理し、必要な情報をすぐに見つけるためには、それぞれの情報に適切な名前を付けることが重要です。

たとえば、たくさんの書類を保管しているとします。それぞれの書類を内容ごとに分類し、名前を付けたフォルダーに整理することで、必要な書類をすぐに見つけることができます。コンピュータも同じで、情報を整理するために「名前」を使います。家の住所がその家を特定するように、コンピュータの中に保存されている情報にも住所が必要です。その住所の役割を果たすのが「ボリューム名」です。

ボリューム名は、情報を保存する箱のようなもの、例えば、手軽に持ち運べる小さな記憶装置や、コンピュータ本体に内蔵されている大きな記憶装置に付けられる名前です。複数の記憶装置を持っている場合、それぞれに分かりやすい名前を付けておくことで、どの装置にどの情報が入っているかを簡単に区別できます。例えば、小さな記憶装置をいくつか持っていて、それぞれに「写真」「音楽」「書類」といったボリューム名を付けておけば、必要な情報がどの装置に入っているか一目で分かります。

このように、ボリューム名は情報の整理に欠かせない要素です。保存する情報が増えれば増えるほど、ボリューム名の重要性は高まります。適切なボリューム名を付けることで、情報の管理効率を大幅に高め、必要な情報を素早く見つけることができます。これは、日々の作業をスムーズに進める上で非常に重要です。まるで、整理整頓された家の中で必要な物をすぐに見つけられる快適さと同じように、コンピュータの中でも情報を効率よく管理することで、作業の効率を上げ、時間を節約することができます。

| 概念 | コンピュータ | 家 | メリット |

|---|---|---|---|

| 情報の整理 | ファイルをフォルダーに整理する、ボリューム名をつける | 書類を分類し、名前を付けたフォルダーに整理する | 必要な情報をすぐに見つけることができる |

| 名前/住所 | ボリューム名 | 家の住所 | 情報を特定し、管理しやすくする |

| 記憶装置 | 様々な記憶装置(USBメモリ、内蔵HDDなど) | 様々な箱 | 情報を整理して保管する |

| ボリューム名の例 | 写真、音楽、書類 | 写真の箱、音楽の箱、書類の箱 | どの装置にどの情報が入っているか一目でわかる |

名前の付け方

情報の入れ物に名前を付ける際の適切な方法について説明します。名前は自由に決められますが、いくつか大切な点があります。

まず、一目で内容が分かる名前にしましょう。例えば、写真データの入れ物には「写真」や「画像」、音楽データには「音楽」や「音声」など、中身がすぐに思い浮かぶ名前が良いでしょう。

複数の入れ物がある場合は、それぞれを区別できる名前にする必要があります。例えば、旅行の写真と誕生日の写真で別々の入れ物を作る場合、「旅行の写真」「誕生日の写真」のように具体的な出来事の名前を付け加えると、後で見た時に分かりやすいです。旅行先や誕生日を迎えた人の名前を入れても良いでしょう。例えば、「北海道旅行の写真」「太郎の誕生日の写真」などです。

日付を添えるのも良い方法です。いつのデータなのかすぐに分かります。「2024年北海道旅行の写真」「2025年太郎の誕生日の写真」のようにすると、整理がしやすくなります。

また、入れ物の名前だけでなく、整理する時の全体像を考えることも大切です。例えば、写真の入れ物を年度ごとにまとめる、イベントごとに分類するなど、自分にとって分かりやすいルールを決めておきましょう。ルールを決めておくことで、後から新しい入れ物を作る時にも迷わず名前を付けることができます。

このように、少しの工夫で、情報の管理がとても楽になります。分かりやすい名前を付けて、大切な情報をきちんと整理しましょう。

| 適切な名前の付け方 | 具体例 | 補足説明 |

|---|---|---|

| 内容が分かる名前 | 写真、画像、音楽、音声 | 一目で中身が分かるようにする |

| 区別できる名前 | 旅行の写真、誕生日の写真、北海道旅行の写真、太郎の誕生日の写真 | 複数の入れ物がある場合、具体的な出来事や人物名などを加える |

| 日付を添える | 2024年北海道旅行の写真、2025年太郎の誕生日の写真 | いつのデータかすぐに分かるようにする |

| 整理ルールを決める | 年度ごと、イベントごと | 全体像を考え、自分にとって分かりやすいルールを作る |

名前の確認方法

記憶装置に付けられた名前を確認したい場合は、幾つかの簡単な方法があります。まず、コンピュータに記憶装置を接続します。接続すると、普段ファイルの出し入れに使う管理用の画面に、接続した記憶装置の情報が新しく表示されます。

記憶装置の情報の表示場所は、お使いの機械によって少し違います。例えば、窓の形をした会社の機械をお使いの場合は「探検家」という名前の画面、りんごの形をした会社の機械をお使いの場合は「発見者」という名前の画面です。これらの画面を開くと、接続した記憶装置が絵で表示されています。この絵の下に名前が表示されているはずです。これが記憶装置に付けられた名前です。

もし名前が表示されていない場合は、まだ名前が付けられていないということが考えられます。あるいは、表示に関する設定で、名前を隠すように設定されている可能性もあります。表示に関する設定を見直してみてください。画面上に色々なものが表示されていると見づらいため、必要なものだけを表示する、といった設定を行うことができます。名前も、設定によってはこのように隠れてしまうことがあります。

この記憶装置に付けられた名前は、いつでも変更することができます。もし、名前を変えたい場合は、いつでも変更可能ですので、使いやすい名前に変更してください。

| 手順 | 詳細 | 補足 |

|---|---|---|

| 1. 記憶装置を接続 | コンピュータに記憶装置を接続する | |

| 2. 管理画面を確認 | ファイル管理画面(例:Windowsの場合は「エクスプローラー」、Macの場合は「Finder」)を開く | 接続した記憶装置の情報が新しく表示される |

| 3. 記憶装置の絵を確認 | 画面上に表示された記憶装置のアイコン(絵)を探す | |

| 4. 名前を確認 | アイコンの下に名前が表示されている | 名前が表示されていない場合は、名前が未設定か、表示設定で隠されている可能性がある |

| 5. 必要に応じて名前を変更 | 記憶装置の名前はいつでも変更可能 |

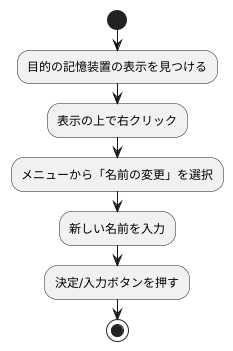

名前の変更方法

記憶装置の名前を変えるのは、そう難しいことではありません。まるで書類に新しいラベルを貼るように、簡単にできます。まず、コンピュータ画面で目的の記憶装置の表示を見つけます。見つかったら、その表示の上でマウスの右側のボタンをクリックします。すると、小さなメニューが現れます。そのメニューの中から「名前の変更」と書かれた項目を選びます。

名前の変更を選んだ後は、記憶装置の新しい名前を入力する場所が表示されます。ここに、覚えやすい新しい名前をキーボードで打ち込みます。入力が終わったら、「決定」または「入力」と書かれたキーを押します。これで、記憶装置の名前が変わります。

ただし、いくつか注意点があります。もし、その記憶装置の中の書類や写真などを使っている最中だと、名前を変えることができません。なので、名前を変える前に、開いている書類や写真などはすべて閉じておく必要があります。また、システムにとって重要な一部の書類は、名前を変えることができません。これは、コンピュータを正常に動かすために必要な書類を守るための仕組みです。

もし、名前を変えようとしてもできない場合は、管理者権限で操作する必要があるかもしれません。管理者権限とは、コンピュータの重要な設定を変えるための特別な許可のようなものです。管理者権限での操作方法は、お使いのコンピュータの種類によって違いますので、説明書などを確認してみてください。管理者権限を使う場合は、十分に注意して操作を行うようにしてください。

名前と管理

情報の置き場所の名前付けは、整理整頓と同じくらい大切な作業です。名前を適切に付けることで、必要な情報をすぐに探し出せるようになり、作業の時間を大幅に減らすことができます。まるで、家のどこに何があるか把握していることで、必要なものをすぐに見つけられるのと同じです。

良い名前の例としては、情報の用途や作成日、担当者などを組み合わせたものが挙げられます。例えば、「企画書_2024年度_田中」のように、具体的な内容が分かるように名前を付けると、後から見返す際にも便利です。また、名前を付ける際に一定の規則を決めておくと、より整理がしやすくなります。例えば、日付は必ず「西暦_月_日」の順で付ける、といったルールを設けることで、誰でも簡単に情報を管理できます。

複数の記憶装置を扱う場合は、名前付けがさらに重要になります。それぞれの装置に分かりやすい名前を付けておくことで、情報の混同を防ぎ、安全に管理することができます。例えば、外付けの記憶装置に「写真保存用_2023年」と名前を付けておけば、どの装置にどのような情報が保存されているか一目で分かります。これは、万が一のデータ紛失を防ぐためにも大切なことです。

名前付けは一見小さなことのように思えますが、情報管理において非常に大きな役割を果たします。適切な名前を付ける習慣を身に付けることで、作業効率を大幅に向上させるだけでなく、情報の安全性を高めることにも繋がります。日頃から、分かりやすく、整理しやすい名前を付けることを心掛け、快適な情報管理を実現しましょう。

| ポイント | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 名前付けの重要性 | 情報の整理整頓に不可欠であり、必要な情報をすぐに見つけ出すために重要。 | 家のどこに何があるか把握しているのと同じ。 |

| 良い名前の例 | 情報の用途、作成日、担当者などを組み合わせる。 | 企画書_2024年度_田中 |

| 名前付けの規則 | 一定の規則を決めておくと整理がしやすくなる。 | 日付は必ず「西暦_月_日」の順で付ける。 |

| 複数記憶装置での名前付け | 情報の混同を防ぎ、安全に管理するために重要。 | 外付けの記憶装置に「写真保存用_2023年」と名前を付ける。 |

| 名前付けの効果 | 作業効率の向上、情報の安全性の向上。 | 快適な情報管理を実現。 |

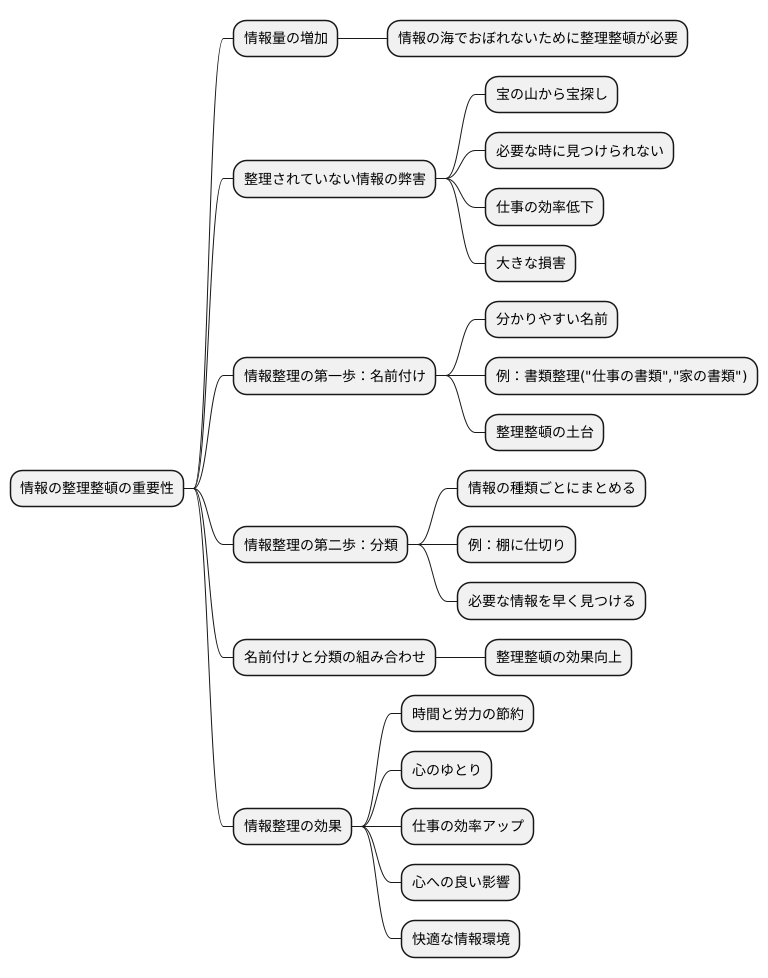

整理整頓の重要性

近頃、情報の量は増える一方です。情報の海でおぼれないためには、整理整頓が欠かせません。整理されていない情報は、宝の山から宝を探し出すようなものです。せっかく価値ある情報を持っていても、必要な時に見つけられなければ意味がありません。探し物に時間を取られ、仕事の効率も落ちてしまいます。ひどい時には、必要な情報が見つからず、大きな損害につながることもあります。

情報を整理する上で、情報の置き場所を示す名前付けは最初の大切な一歩です。分かりやすい名前を付けることで、情報の在り処が一目で分かります。これは、家の中の整理整頓と似ています。例えば、書類をしまう場所に「書類」と名前を付けておくよりも、「仕事の書類」「家の書類」など、中身が分かるように名前を付けておくと、必要な時にすぐに探し出すことができます。情報も同じように、名前を工夫することで、整理整頓の土台を作ることができます。

さらに、名前付けに加えて、情報を種類ごとにまとめておくことも大切です。家の中の整理整頓で例えるなら、棚に仕切りを作って物を種類ごとに分けて収納するようなものです。情報の世界では、これを「情報の分類」と呼びます。情報を分類して整理することで、必要な情報をより早く見つけることができます。名前付けと分類を組み合わせることで、整理整頓の効果はさらに高まります。

情報を整理することは、時間と労力を節約するだけでなく、心のゆとりにもつながります。必要な情報がすぐに見つかることで、探し物にイライラすることもなくなり、心に余裕が生まれます。整理整頓された環境は、仕事の効率を上げるだけでなく、心にも良い影響を与えるのです。まるで、きれいに整えられた部屋で過ごすように、落ち着いて仕事に取り組むことができます。情報の整理整頓は、快適な情報環境を作る上で、なくてはならないものなのです。