システム終了:安全な電源オフ

ITの初心者

先生、『しゃっとだうん』ってどういう意味ですか?

ITアドバイザー

『しゃっとだうん』は、コンピューターの電源を切ることを指します。パソコンだけでなく、サーバーやネットワーク機器なども含みますよ。

ITの初心者

ただ電源を切るのと何が違うんですか?

ITアドバイザー

『しゃっとだうん』は、作業中のデータを保存したり、システムを安全に停止したりする手順を含んでいる点が違います。急に電源を切ってしまうと、データが壊れる可能性があるので、『しゃっとだうん』することが大切です。

shutdownとは。

コンピューターの電源を落として、システムを止めることを意味する「シャットダウン」について。

システム終了とは

計算機を安全に止めて、その後電源を落とす一連の作業を、計算機終了と言います。ただ電源のつまみを押して無理やり電源を切るのではなく、計算機終了の手順を踏むことが大切です。そうすることで、情報の紛失や計算機の故障を防ぐことができます。

計算機の頭脳である基本ソフトは、計算機終了の指示を受け取ると、動いている様々な道具をきちんと終わらせます。まだしまわれていない情報をしまうように促し、記憶装置への書き込み作業を終えてから、電源を切ります。これは、突然の電源断によって情報が壊れたり、計算機の大切な仕組みが壊れたりするのを防ぐために、とても大切なことです。

例えば、文章を書いている途中で急に電源が切れてしまうと、書いていた内容が消えてしまうかもしれません。計算機終了の手順を踏めば、基本ソフトが「情報を保存しますか?」と聞いてくれるので、作業内容を失わずに済みます。また、計算機の内側では、様々な道具が動いています。これらの道具は、記憶装置にある様々な情報を読み書きしながら仕事をしています。急に電源を切ってしまうと、これらの情報が壊れてしまい、計算機が正常に動かなくなる可能性があります。計算機終了の手順を踏むことで、基本ソフトがこれらの道具を安全に止め、情報をきちんと保存してから電源を切るため、計算機を安全に守ることができるのです。

計算機終了は、普段使っている卓上の計算機だけでなく、多くの情報を管理する大型計算機や、その他の電子機器でも大切な作業です。適切な手順で計算機を終了することで、大切な情報を守り、計算機を長く使うことができます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 計算機終了の定義 | 計算機を安全に止めて、その後電源を落とす一連の作業 |

| 計算機終了の重要性 | 情報の紛失や計算機の故障を防ぐ |

| 基本ソフトの役割 |

|

| 突然の電源断によるリスク |

|

| 計算機終了のメリット |

|

| 適用対象 |

|

システム終了の重要性

計算機を適切に終了させることは、計算機の調子を整え、情報の安全を守る上でとても大切です。急に電源を切ってしまうと、開いている文書や作業中の手順に悪い影響を与え、情報の紛失や破損に繋がる恐れがあります。また、仕組みを支える肝心な文書が壊れ、計算機が正常に立ち上がらなくなる心配もあります。特に、大事な作業中や情報の書き込み中に急に電源が切れると、その影響は計り知れません。

計算機を終了する手順を踏むことで、これらの危険性を最小限に抑え、計算機を安全に止めることができます。具体的には、まず作業中の文書を全て保存し、開いている表計算や文章作成などの道具を閉じます。次に画面の指示に従って、計算機の電源を切る手順を進めます。「終了」や「電源を切る」といった表示を選ぶことで、計算機内部の作業が順序良く片付けられ、安全に電源が切れます。急に電源を切る行為は、家の戸締りをせずに外出するようなものです。きちんと手順を踏んで戸締まりをするように、計算機も適切な手順で終了させるべきです。計算機を正しく終了させることは、情報の安全を守り、計算機の寿命を延ばすことに繋がります。

加えて、定期的に計算機を再起動することも大切です。再起動とは、一度電源を切り、再び電源を入れる操作を指します。再起動によって、計算機の内部にある一時的な情報が整理され、溜まっていた小さな不具合が解消されることがあります。これにより、計算機の動作が軽快になり、作業の効率も上がることが期待できます。また、計算機の更新作業の中には、再起動後に初めて適用されるものもあります。定期的な再起動は、これらの更新を反映させ、計算機を常に最新の状態に保つ上でも重要です。まるで、一日の終わりにきちんと片付けをすることで、翌日の仕事がスムーズに進むように、計算機も定期的な再起動によって、快適な作業環境を維持することができます。

| 行為 | メリット | デメリット | 例え |

|---|---|---|---|

| 計算機の適切な終了 | 情報の安全確保、計算機の寿命延長、情報紛失・破損防止、システム破損防止 | 少し時間がかかる | 家の戸締り |

| 計算機の再起動 | 一時情報の整理、軽微な不具合解消、動作の軽快化、作業効率向上、更新の適用、最新状態の維持 | 作業の中断 | 一日の終わりの片付け |

| 突然の電源切断 | 情報紛失・破損、システム破損、計算機が正常に立ち上がらなくなる | 戸締りをせずに外出 |

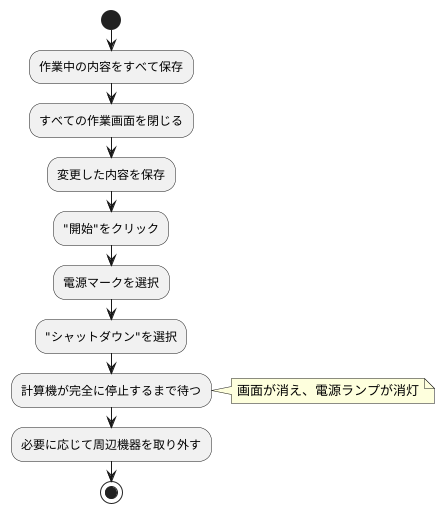

システム終了の手順

計算機を安全に停止させる手順を説明します。計算機の機種や、使用する基本操作手順によって、多少異なる点がありますが、手順の大まかな流れは共通しています。

まず、作業中の内容をすべて保存します。文章作成や表計算、図形描画など、開いているすべての作業画面を閉じ、変更した内容を保存します。保存せずに作業画面を閉じると、せっかくの作業内容が失われてしまうので、注意が必要です。

次に、すべての作業内容を保存したら、計算機の操作画面左下にある「開始」と書かれた場所をクリックします。表示される項目の中から、電源のマークを選びます。すると、「スリープ」「再起動」「シャットダウン」の三つの項目が表示されます。この中の「シャットダウン」を選びます。

「シャットダウン」を選ぶと、計算機が停止する準備を始めます。この時に、計算機が作業中のデータを保存したり、開いている作業画面を閉じたりする作業を行いますので、計算機の電源が完全に切れるまで、しばらく待ちます。計算機の画面が消え、本体の電源ランプが消灯したら、計算機は完全に停止しています。

計算機によっては、「シャットダウン」を選んだ後、自動的に電源が切れるものもあります。また、持ち運びできる計算機の場合は、電池の残量に注意が必要です。電池の残量が少なくなっている場合は、計算機を停止させる前に、充電を行いましょう。計算機を安全に停止させることで、データの損失や計算機の故障を防ぐことができます。

停止後、必要に応じて、計算機本体と接続されている周辺機器を取り外します。例えば、印刷機や外部の記憶装置などです。これらを取り外す際は、それぞれの機器に定められた手順に従って行います。

これらの手順を守って、正しく計算機を停止させましょう。

強制終了の危険性

計算機が動かなくなったり、操作を受け付けなくなってしまった際に、電源のボタンを長く押して無理やり電源を落とすことがありますが、これは本当にどうしようもない時の最後の手段としてのみ行うべきです。なぜなら、強制終了は、保存していない情報の消失や、計算機全体の故障に繋がる危険性があるからです。また、何度も強制終了を繰り返すと、計算機の寿命を縮めてしまう可能性もあります。

計算機が操作を受け付けなくなった時は、まず少しの間、様子を見てみましょう。多くの場合、少し待てば再び操作できるようになることがあります。もし待っても状態が変わらない場合は、作業の管理を行う機能を使って、応答していない作業を見つけ出し、それを個別に終了してみましょう。計算機の画面上で作業を切り替えるための表示を切り替えることで、作業の管理を行う機能を呼び出すことができます。作業の管理を行う機能では、現在動いている全ての作業の一覧が表示され、個別に終了させることができます。これによって、問題となっている作業だけを停止させ、他の作業や計算機全体への影響を最小限に抑えることができます。

それでも計算機が反応しない場合に限り、強制終了を検討しましょう。しかし、強制終了を行う前に、保存していない情報が失われる可能性があること、そして計算機自体が壊れる可能性があることをしっかりと認識しておく必要があります。

強制終了はあくまでも緊急時の対応策です。日頃からこまめに情報を保存する習慣を身につけ、計算機に負担をかけすぎないように適切な使い方を心がけることで、強制終了を行う機会を減らすことができます。また、計算機の動作が遅いと感じたら、不要な作業を終了させたり、専門の業者に相談するなどして、計算機の状態を良好に保つようにしましょう。

再起動との違い

「システム終了」と「再起動」。どちらも一見すると機器の電源を扱う操作のように思えますが、実際には異なる目的と手順を持っています。

システム終了は、まさに文字通り機器の動作を完全に停止させることを意味します。全ての作業を終え、保存していないデータがあれば保存した後、この操作を行います。システム終了を実行すると、機器内部で動いていたプログラムは全て停止し、データのやり取りも全て中断されます。最終的には、機器への電力供給も遮断され、完全にオフの状態になります。まるで休眠状態に入るように、機器は静まり返ります。

一方、再起動は、一度システム終了の手順を踏んだ後、自動的に再び機器を立ち上げる操作です。これは、家の電灯のスイッチを一度切ってすぐに入れ直すようなものです。再起動を行う目的は様々ですが、代表的なものとしては、新たな設定を機器に反映させる、あるいは動作の不具合を解消するなどが挙げられます。例えば、新しい機能を追加する更新を適用した後や、機器の動作が不安定になった場合に、再起動を行うことで問題が解決することがあります。まるで、少し疲れた頭をリフレッシュさせるかのように、機器は再び動き始めます。

このように、システム終了と再起動は似て非なる操作です。システム終了は機器を完全に停止させる操作であり、再起動は機器を一度停止させてから再び起動させる操作です。それぞれの目的と手順を正しく理解し、状況に応じて使い分けることで、機器を安全かつ快適に利用することができます。まるで、体と心を健保つために、休息と活動を使い分けるように、機器にも適切な操作が必要です。日々の利用の中で、これらの操作を意識的に選択することで、機器をより長く、より良く使うことができるでしょう。

| 項目 | システム終了 | 再起動 |

|---|---|---|

| 目的 | 機器の動作を完全に停止させる | 新たな設定の反映、動作不具合の解消 |

| 手順 | 全ての作業を終え、データを保存後、実行 | システム終了後、自動的に機器を立ち上げる |

| 状態 | 機器への電力供給が遮断され、完全にオフの状態 | 一度停止後、再び動作を開始する |

| 例え | 休眠状態に入る | 電灯のスイッチを切ってすぐに入れ直す、疲れた頭をリフレッシュさせる |

適切な操作で安全に

計算機を安全に使うためには、電源を切る操作を正しく理解し、適切に行うことが大切です。電源を切る手順をきちんと踏むことで、情報の損失や計算機の故障を防ぎ、計算機の安定した動作を保つことができます。また、定期的に電源を切ることによって、計算機の調子を良好に保つ効果も期待できます。

電源を切る操作には、大きく分けて二つの種類があります。一つは完全に電源を落とすことで、もう一つは再起動と呼ばれる操作です。完全に電源を落とす場合は、作業中の情報をすべて保存し、開いている全てのプログラムを閉じてから行います。この操作を行うことで、計算機内部の部品の消耗を軽減し、次回起動時の時間を短縮できます。

再起動とは、一度計算機の電源を落とし、すぐに再び電源を入れる操作です。計算機が不安定になった時や、新しく導入した機能を有効にする際に、この操作を行います。再起動を行うことで、計算機の内部状態をリフレッシュし、正常な動作を取り戻すことができます。

二つの操作は似ていますが、目的が異なります。完全に電源を落とす操作は、長期間計算機を使用しない場合や、持ち運ぶ際に適しています。一方、再起動は、計算機の動作がおかしいと感じた時や、新しい設定を反映させたい時に適しています。

状況に応じて適切な操作を選ぶことで、計算機をより安全に、そして効率的に使うことができます。例えば、毎日長時間計算機を使う場合は、作業が終わったら完全に電源を落とすようにしましょう。また、計算機の動作が少しおかしいと感じたら、再起動を試してみるのも良いでしょう。日頃から正しい操作を心掛け、計算機を大切に使いましょう。

| 電源操作 | 手順 | 目的 | 適切な状況 |

|---|---|---|---|

| 完全に電源を落とす | 作業中の情報をすべて保存し、開いている全てのプログラムを閉じてから行う。 | 計算機内部の部品の消耗を軽減し、次回起動時の時間を短縮。情報の損失や計算機の故障を防ぐ。 | 長期間計算機を使用しない場合、持ち運ぶ際、毎日長時間使用した後の作業終了時。 |

| 再起動 | 一度計算機の電源を落とし、すぐに再び電源を入れる。 | 計算機の内部状態をリフレッシュし、正常な動作を取り戻す。新しく導入した機能を有効にする。 | 計算機が不安定になった時、新しく導入した機能を有効にする際、計算機の動作がおかしいと感じた時、新しい設定を反映させたい時。 |