システム運用用語解説:コールドスタートとは

ITの初心者

先生、「コールドスタート」って、パソコンを再起動することとは違う意味なんですか?

ITアドバイザー

いいところに気がつきましたね!確かにパソコンの電源を入れることを「コールドブート」、つまり「コールドスタート」と言います。しかし、IT用語では、全く違う意味で使われることが多いんです。

ITの初心者

全く違う意味なんですか?どんな意味で使われるんですか?

ITアドバイザー

例えば、おすすめ機能の話なら、その人に関する情報が全くない状態からおすすめを始めなければならない状況を指します。他に、機械学習では、学習データが全くない状態から学習を始めることを「コールドスタート」と呼ぶこともあります。

cold startとは。

「情報技術の分野で使われる『コールドスタート』という言葉について説明します。この言葉は、『コールドブート』とも呼ばれています。」

コールドスタートとは

– コールドスタートとは完全に停止した状態の機器やプログラムを、最初から立ち上げることを「コールドスタート」と言います。 例えば、普段使っているパソコンを思い浮かべてみてください。電源が入っていない状態から、スイッチを入れて、画面に表示が出るまでには、少し時間がかかりますよね。あの状態がまさにコールドスタートです。コールドスタートでは、機器内部の様々な部品が動き始め、プログラムを読み込んで、使える状態になるまで、多くの手順を踏みます。 パソコンで例えると、電源を入れた後、まず機器全体に電気が行き渡り、次に基本的な動作を管理するプログラムが読み込まれます。その後に、インターネットに接続したり、文字を入力したりするためのプログラムが、順番に起動していきます。このように、コールドスタートでは、様々な準備に時間がかかるため、すぐに使える状態にはなりません。この言葉は、パソコンだけでなく、スマートフォンやサーバーなど、様々な機器に当てはまります。 また、最近では、インターネット上のサービスなど、形のないものに対しても、この言葉が使われることがあります。例えば、全く新しいサービスを始めたばかりで、利用者もデータもほとんどない状態を指して、「コールドスタートの状態」と表現することがあります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| コールドスタートとは | 完全に停止した状態の機器やプログラムを、最初から立ち上げることを指します。 |

| 具体例 | 普段使っているパソコンの電源を入れて、画面に表示が出るまで。 |

| コールドスタート時の内部動作 | 機器内部の様々な部品が動き始め、プログラムを読み込んで、使える状態になるまで、多くの手順を踏みます。 |

| パソコンを例にした場合 | 1. 電源を入れた後、機器全体に電気が行き渡る。 2. 基本的な動作を管理するプログラムが読み込まれる。 3. インターネットに接続したり、文字を入力したりするためのプログラムが順番に起動する。 |

| コールドスタートの特徴 | 様々な準備に時間がかかるため、すぐに使える状態にはなりません。 |

| 適用範囲 | パソコン、スマートフォン、サーバーなど、様々な機器に当てはまります。最近では、インターネット上のサービスなど、形のないものに対しても使われることがあります。 |

| 形のないものへの適用例 | 全く新しいサービスを始めたばかりで、利用者もデータもほとんどない状態を指して、「コールドスタートの状態」と表現することがあります。 |

コールドスタートとウォームスタートの違い

– コールドスタートとウォームスタートの違いコンピュータやプログラムを起動する方法には、大きく分けて「コールドスタート」と「ウォームスタート」の二つがあります。この二つの違いを理解することは、システムの起動時間や動作速度に影響を与える可能性があるため、重要です。コールドスタートとは、電源が完全に切れた状態からシステムを起動することを指します。私たちが普段、パソコンの電源ボタンを押して起動する際には、このコールドスタートを行っていることになります。この起動方式では、システムは保存されていたデータや設定を読み込みながら、全てのプログラムや機能を一つずつ立ち上げていきます。そのため、一般的にコールドスタートは、ウォームスタートと比べて起動に時間がかかるという特徴があります。一方、ウォームスタートは、既に電源が入っている状態、あるいは一部の処理を省略した状態からシステムを起動することを指します。パソコンをスリープ状態から復帰させたり、再起動を行う場合は、このウォームスタートに該当します。ウォームスタートでは、前回の動作状態やデータの一部が保持されているため、コールドスタートよりも高速に起動することができます。これらの違いを踏まえ、状況に応じて適切な起動方法を選択することが、快適な作業環境やシステム運用につながると言えるでしょう。

| 項目 | コールドスタート | ウォームスタート |

|---|---|---|

| 定義 | 電源が完全に切れた状態からの起動 | 電源が入っている状態、または一部の処理を省略した状態からの起動 |

| 例 | パソコンの電源ボタンを押して起動 | パソコンをスリープ状態から復帰、再起動 |

| 起動時間 | 遅い | 速い |

| 状態 | 保存データや設定を読み込みながら全てのプログラムを起動 | 前回の動作状態やデータの一部が保持されている |

コールドスタートの活用例

– コールドスタートの活用例

コールドスタートとは、機器やシステムの電源を完全に切ってから、再び起動することを指します。これは、私たちの身近にあるパソコンやスマートフォンだけでなく、大規模なサーバーシステムなど、様々な場面で活用されています。

コールドスタートは、システムのメンテナンスやトラブルシューティングにおいて特に有効です。例えば、システムに異常が発生し、正常に動作しなくなった場合、コールドスタートを行うことで、メモリ上に残っている不具合の原因となるデータがクリアされ、問題が解決することがあります。これは、まるでパソコンの動作が不安定になった際に、再起動することで問題が解消されるのと似ています。

また、ソフトウェアのアップデートを適用する際にも、コールドスタートが求められることがあります。アップデートによってシステムの重要な部分が変更される場合、以前の状態のデータが残っていると、正常に動作しない可能性があるため、クリーンな状態から起動するためにコールドスタートが必要となるのです。

このように、コールドスタートは一見単純な操作ではありますが、システムの安定稼働やトラブル解決に大きく貢献する、重要な役割を担っています。

| コールドスタートとは | 効果 | 例 |

|---|---|---|

| 機器やシステムの電源を完全に切ってから、再び起動すること | メモリ上に残っている不具合の原因となるデータがクリアされる クリーンな状態から起動できる |

システムに異常が発生し、正常に動作しなくなった場合 ソフトウェアのアップデートを適用する場合 |

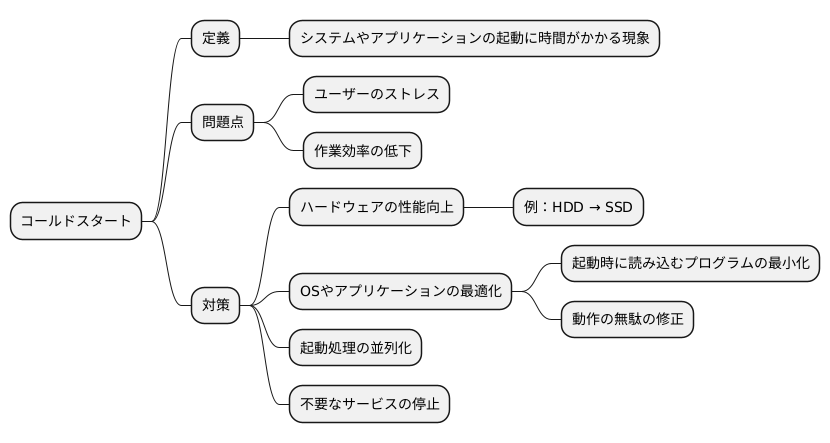

コールドスタートの短縮

システムやアプリケーションを立ち上げる際に、立ち上がりまでに時間がかかってしまう現象をコールドスタートと呼びます。このコールドスタートにかかる時間を短くすることは、快適な利用のために非常に重要です。立ち上がりを待つ時間が長いと、ユーザーのストレスになったり、作業効率が落ちてしまったりする可能性があるからです。

コールドスタートにかかる時間を短縮するためには、様々な対策を組み合わせる必要があります。

まず、システムを構成する部品であるハードウェアの性能を向上させることが有効です。例えば、従来のハードディスクドライブ(HDD)と比べて読み書きの速度が速いSSD(ソリッドステートドライブ)を導入することで、システム全体の起動時間を大幅に短縮できます。

また、OS(オペレーティングシステム)やアプリケーションソフトウェアの動作を最適化することも重要です。具体的には、システムの起動時に読み込まれるプログラムを必要最小限にしたり、動作に無駄が多い部分を修正したりすることで、起動にかかる時間を減らすことができます。

さらに、起動処理を並列化することで、全体の処理時間を短縮するという方法もあります。これは、本来順番に行われる複数の処理を、可能な限り同時に実行することで、全体の処理時間を短縮しようという考え方です。

これらの対策に加えて、システムの利用状況に応じて、不要なサービスを停止しておくことも効果的です。例えば、普段使わない機能を提供するサービスを停止しておくことで、システム全体の負荷を減らし、起動を高速化できます。

まとめ

– まとめ

システムを稼働させる際に避けて通れないのが、「コールドスタート」という概念です。これは、システムが完全に停止した状態から起動するまでの時間を指します。システム起動には、リソースの割り当てやプログラムの読み込みなど、様々な処理が必要となるため、どうしても時間がかかってしまうのです。

一方で、システムが既に稼働している状態から再始動することを「ウォームスタート」と呼びます。コールドスタートとは異なり、必要なリソースやプログラムは既に準備されているため、短時間で再始動が可能となります。

コールドスタートは、Webサーバーやデータベースなど、様々なシステムで見られます。特に、近年利用が拡大しているクラウドサービスにおいては、サービスの利用開始やスケール変更の際にコールドスタートが発生することがあります。この際、コールドスタートの時間が長くなると、サービスの利用開始が遅延したり、利用料金が高額になったりする可能性があります。

そのため、コールドスタートの時間を短縮するための様々な取り組みが行われています。例えば、必要なリソースをあらかじめ準備しておく方法や、プログラムの起動処理を効率化する方法などがあります。コールドスタートへの対策は、システムの安定稼働や効率的な運用を実現する上で非常に重要と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| コールドスタート | システムが完全に停止した状態からの起動。リソース割り当てやプログラム読み込みなど、時間がかかる。 |

| ウォームスタート | システムが既に稼働している状態からの再始動。リソースやプログラムの準備が整っているため、短時間で完了。 |

| コールドスタートの影響 | – サービス利用開始の遅延 – 利用料金の高額化 |

| コールドスタート対策 | – リソースの事前準備 – プログラム起動処理の効率化 |