コンピュータの血管!バスとは?

ITの初心者

先生、『バス』ってコンピューターの部品をつなぐものだって聞いたんですけど、ただの部品をつなぐのと何が違うんですか?

ITアドバイザー

いい質問だね!ただの部品をつなぐだけだと、データがそれぞれの部品にちゃんと届かないんだ。バスは、データを決められた順番通りに運ぶ道路のような役割をしているんだよ。

ITの初心者

道路みたいなものなんですね!じゃあ、データが渋滞したりしないんですか?

ITアドバイザー

なるほど!実は、バスの性能によってデータの伝わる速度が決まっていて、性能が悪いと渋滞が起こることがあるんだ。これがコンピューターの処理速度に影響を与えることもあるんだよ。

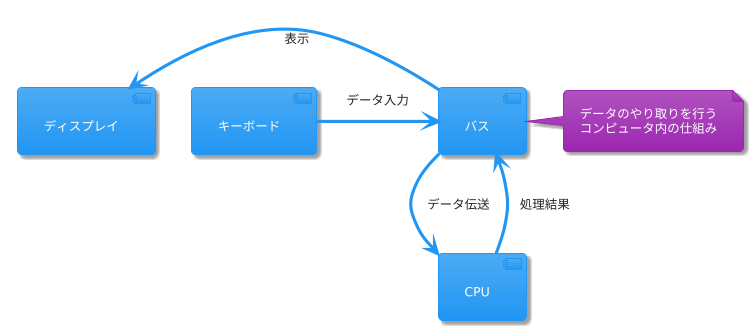

busとは。

コンピューターの部品同士をつなぐデータの通り道のことを「バス」といいます。バスには、コンピューターの頭脳であるCPUの中だけでデータのやり取りをする「内部バス」と、CPUの外にあるメインメモリーやハードディスクといった周辺機器とつなぐ「外部バス」の二つがあります。さらに、外部バスの中でも、拡張スロットと呼ばれる場所に後から取り付けられた機器とつなぐものを「拡張バス」といいます。この「バス」という言葉は、たくさんのデータを乗せて運ぶ様子が、まるで人を乗せて走る乗り合いバスのようであることから名付けられました。

データ伝送の要

コンピュータは、様々な部品が組み合わさって動作することで、計算やデータ処理など複雑な作業をこなしています。これらの部品は独立しているのではなく、互いに連携し合ってはじめてその能力を発揮するのです。この部品間の連携を支え、円滑なデータのやり取りを可能にしているのが、「バス」と呼ばれるデータ伝送路です。

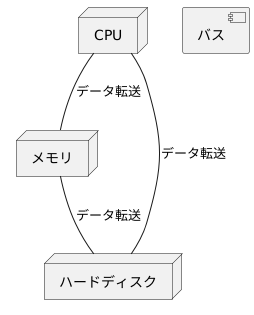

バスは、コンピュータ内部において、CPUやメモリ、ハードディスクといった主要な装置を結ぶ重要な経路です。人間で例えるならば、全身に栄養や酸素を運ぶ血管のような役割を果たしていると言えるでしょう。CPUが処理を行うために必要なデータや、処理結果をメモリに保存する際に、バスを通してデータが転送されます。ハードディスクに保存されているデータを読み込む際にも、バスを経由してデータがやり取りされます。

このように、バスはコンピュータ内部の様々な部品をつなぎ、データ伝送の要として重要な役割を担っています。 バスの性能は、コンピュータ全体の処理速度に大きく影響するため、高速なデータ伝送が求められます。そのため、技術の進歩と共に、より高速に大量のデータを伝送できるバスが開発されています。

バスの種類

– バスの種類コンピュータ内部でデータをやり取りするための経路であるバスには、大きく分けて内部バスと外部バスの二種類があります。内部バスは、CPUの内部でデータをやり取りするための専用通路です。CPUは、演算を行う演算装置、データを記憶するレジスタ、制御を行う制御装置などから構成されていますが、内部バスはこれらの構成要素間を結んでいます。 データ転送速度が非常に速いことが特徴で、CPUの処理能力を最大限に引き出すために重要な役割を担っています。一方、外部バスは、CPUとメモリ、ハードディスク、グラフィックボードといった外部の周辺回路を接続するためのバスです。 CPUが外部のメモリや周辺機器とデータのやり取りを行う際に、この外部バスが利用されます。外部バスには、PCI ExpressやUSB、SATAなど、様々な規格が存在し、それぞれデータ転送速度や用途が異なります。また、外部バスには、拡張スロットに接続された拡張バスも含まれます。 拡張バスは、コンピュータの機能を拡張するために用いられ、例えば、グラフィックボードやサウンドカードなどを増設する際に利用されます。このように、バスはコンピュータ内部でデータをやり取りするための重要な役割を担っており、目的に応じて様々な種類が存在します。

外部バスと拡張バス

– 外部バスと拡張バスコンピュータ内部では、様々な部品が連携して動作していますが、これらの部品同士が情報をやり取りするための経路をバスと呼びます。 外部バスは、CPUとメモリや外部機器といった主要な部品をつなぐ、いわばコンピュータの幹線道路のような役割を担います。 この外部バスの速度が速いほど、データの転送がスムーズに行われ、コンピュータ全体の処理速度も向上します。 一方、拡張バスは、グラフィックボードやサウンドカードなど、コンピュータの機能を拡張するためのカードを接続するためのバスです。 これらの拡張カードは、それぞれが処理能力を持つため、コンピュータに負荷をかけずに、画像処理や音声処理などを高速に行うことができます。 拡張バスを利用することで、ユーザーは自分のニーズに合わせて、コンピュータの機能を自由に拡張したり、性能を向上させたりすることができます。 例えば、ゲームをより高画質で楽しみたい場合は、高性能なグラフィックボードを拡張スロットに増設することで実現できます。 このように、外部バスと拡張バスは、コンピュータの性能と機能を決定づける上で、どちらも重要な役割を担っています。

| 項目 | 外部バス | 拡張バス |

|---|---|---|

| 役割 | CPUとメモリや外部機器をつなぐ幹線道路 | グラフィックボードやサウンドカードなど機能拡張カードを接続 |

| 速度が速いと | データ転送がスムーズになり、処理速度が向上 | – |

| メリット | – | コンピュータに負荷をかけずに処理が可能 ユーザーのニーズに合わせて機能拡張や性能向上ができる |

| 例 | – | ゲームを高画質で楽しむために高性能なグラフィックボードを増設 |

バスの帯域幅

コンピュータ内部のデータのやり取りを担うバスは、さながら人間の血管のような役割を担っています。このバスの性能は、一度にどれだけのデータを送受信できるかを示す「帯域幅」によって大きく変わってきます。帯域幅は、バスのデータ伝送能力を表す重要な指標と言えるでしょう。

帯域幅が広いバスは、一度に大量のデータを送受信することが可能です。これは、道路の幅が広いほど多くの車が一度に通行できるのと同じイメージです。大量のデータを効率的に処理できるため、コンピュータ全体の処理速度の向上に繋がります。

近年では、処理すべきデータ量の増大や、より高速な処理への要求が高まり、コンピュータにはこれまで以上の性能が求められています。それに伴い、より広帯域なバスが開発され、コンピュータ内部のデータ伝送能力は飛躍的に向上しています。この進化は、高画質動画の編集や複雑なシミュレーションなど、大規模なデータ処理を必要とする作業をよりスムーズに行えるようにするために欠かせません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| バスの役割 | コンピュータ内部のデータのやり取り |

| 帯域幅 | バスが一度に送受信できるデータ量を示す指標 |

| 帯域幅が広い場合のメリット | 大量のデータを効率的に処理できるため、コンピュータ全体の処理速度が向上 |

| 近年の傾向 | 処理すべきデータ量の増大や、より高速な処理への要求が高まり、より広帯域なバスが開発 |

| 広帯域なバスのメリット | 高画質動画の編集や複雑なシミュレーションなど、大規模なデータ処理をよりスムーズに行える |

乗り合いバスとの共通点

コンピュータの世界で、「バス」という言葉を耳にすることがありますね。これは、データのやり取りを行うための仕組みを指す言葉ですが、なぜ「バス」と呼ばれるのか、不思議に思ったことはありませんか? 実は、私たちの身近にある「乗り合いバス」と、コンピュータの中の「バス」には、共通点があるのです。

乗り合いバスを想像してみてください。決まったルートを走り、様々な停留所で乗客を乗せたり降ろしたりしますよね。コンピュータの中の「バス」も、これと同じように、データという名の乗客を乗せて、決められたルートを移動します。そして、それぞれの装置に対応する停留所で、データを届けたり、受け取ったりするのです。

例えば、あなたがキーボードで文字を入力すると、そのデータはバスに乗り、CPUという名の目的地へと運ばれます。CPUはデータを受け取ると、必要な処理を行い、その結果を再びバスに乗せて送り出すのです。このように、「バス」はコンピュータ内部で様々なデータが行き交うために欠かせない、まさに「縁の下の力持ち」といえるでしょう。