処理速度アップの鍵!キャッシュメモリーを解説

ITの初心者

『キャッシュメモリー』って、コンピューターの部品の一つなんですよね?

ITアドバイザー

その通りです。キャッシュメモリーはコンピューターの処理速度を速くするためにとても重要な部品です。

ITの初心者

処理速度を速くする、ってどういうことですか?

ITアドバイザー

例えば、よく使う本を机の上に置いておくと、本棚に取りに行くよりも速く本を読めますよね?キャッシュメモリーは、コンピューターがよく使うデータを一時的に保存しておくことで、処理を速くする役割を担っています。

cache memoryとは。

コンピューターの頭脳であるCPUは、メインメモリーという場所からデータを読み込んで処理を行います。しかし、CPUは処理速度が非常に速いのに対し、メインメモリーはCPUほど速くデータを読み込むことができません。そこで、よく使うデータは、CPUとメインメモリーの間に設置された「cache memory(キャッシュメモリー)」と呼ばれる場所に保存しておきます。キャッシュメモリーはメインメモリーよりも読み込み速度が速いため、CPUは必要なデータを素早く取り出すことができ、処理速度の向上につながります。

コンピューターの動作を支える縁の下の力持ち

私たちが日々使用しているコンピューター。その内部では、CPU(中央処理装置)と呼ばれる演算処理装置が、様々な処理を高速に行うことで、複雑な計算からアプリケーションの動作までを支えています。

CPUは、処理に必要なデータを読み込みながら動作しますが、実はこのデータの読み込み速度が、コンピューター全体の処理速度に大きな影響を与えます。

CPUは、メインメモリー(主記憶装置)から必要なデータを読み込んで処理を行います。しかし、メインメモリーは容量が大きいため、データへのアクセスに時間がかかることがあります。そこで登場するのがキャッシュメモリーです。

キャッシュメモリーは、CPU内部やCPUとメインメモリーの間に配置された、アクセス速度の速い記憶装置です。使用頻度の高いデータをメインメモリーから一時的にキャッシュメモリーに保存しておくことで、CPUは必要なデータをより高速に読み込むことができるようになります。

例えるなら、たくさんの本が収納されている図書館から、必要な本を探し出す作業と、机の引き出しに頻繁に使う本を入れておく作業の違いに似ています。机の引き出しから必要な本を取り出す方が、図書館から探すよりもはるかに速く作業を終えられますよね。

このように、キャッシュメモリーは、コンピューターの処理速度向上に大きく貢献している、まさに「縁の下の力持ち」と言えるでしょう。

キャッシュメモリーの効果

コンピュータの処理速度向上に欠かせないキャッシュメモリ。その効果は、使用頻度の高いデータがキャッシュメモリ上にどれだけ存在するかに左右されます。この割合を「ヒット率」と呼びます。

ヒット率が高い場合は、CPUが必要とするデータがキャッシュメモリ上に存在している状態を指します。CPUは高速なキャッシュメモリから直接データを読み込めるため、処理速度が大幅に向上します。

一方、ヒット率が低い場合は、CPUが必要とするデータがキャッシュメモリ上にない状態です。この場合、CPUはメインメモリからデータを読み込む必要があり、キャッシュメモリに比べてアクセス速度が遅いため、処理速度は低下してしまいます。

キャッシュメモリの容量が大きいほど、より多くのデータを保存できるため、ヒット率が向上する傾向にあります。しかし、キャッシュメモリの容量増加はコスト増にも繋がるため、システム全体のバランスを考慮して最適な容量を選択することが重要です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| キャッシュメモリ | コンピュータの処理速度向上に欠かせない高速メモリ |

| ヒット率 | CPUが必要とするデータがキャッシュメモリ上に存在する割合 |

| ヒット率が高い場合 | CPUはキャッシュメモリからデータを読み込むため、処理速度が向上 |

| ヒット率が低い場合 | CPUはメインメモリからデータを読み込むため、処理速度が低下 |

| キャッシュメモリの容量 | 容量が大きいほどヒット率は向上する傾向だが、コスト増も考慮が必要 |

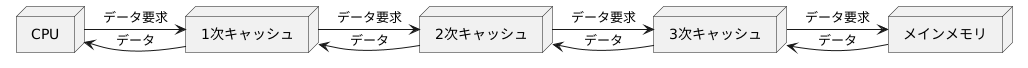

キャッシュメモリーの階層構造

コンピューターの心臓部である中央処理装置(CPU)は、膨大な量のデータを高速に処理します。しかし、CPUの処理速度に対して、メインメモリ(主記憶装置)のデータの読み書き速度は遅いため、処理速度がボトルネックとなることがあります。そこで、高速な処理を実現するために、CPUとメインメモリの間に「キャッシュメモリ」と呼ばれる高速な記憶装置が設けられています。

キャッシュメモリは、処理速度と容量のバランスを考慮して、階層構造を持つように設計されることがあります。

最もCPUに近い位置にあるのが「1次キャッシュ」です。1次キャッシュは、CPUが次に必要とするデータを予測して、あらかじめメインメモリから読み込んでおくことで、CPUの処理速度を向上させます。アクセス速度は最も速いものの、容量は限られています。

1次キャッシュよりも少しCPUから離れた位置にあるのが「2次キャッシュ」です。2次キャッシュは、1次キャッシュに比べてアクセス速度は遅いものの、容量が大きく、より多くのデータを格納できます。CPUは、1次キャッシュに必要なデータがない場合、2次キャッシュにアクセスします。

さらに、近年では、「3次キャッシュ」と呼ばれる、より大容量のキャッシュメモリを搭載したCPUも登場しています。3次キャッシュは、2次キャッシュに比べてアクセス速度はさらに遅いですが、大容量のデータを格納できるため、メインメモリへのアクセス回数を減らし、処理速度の向上に貢献します。

このように、キャッシュメモリは階層構造を持つことで、限られた容量で最大限の効果を発揮するように設計されています。CPUは、まず1次キャッシュからデータを探し、見つからない場合は2次キャッシュ、3次キャッシュと順番に探しにいきます。そして、目的のデータが見つかった段階でCPUはデータを読み込み、処理を続行します。もし、どのキャッシュにもデータがない場合は、メインメモリにアクセスすることになります。

キャッシュメモリーの重要性

情報を扱う機械であるコンピューターは、膨大な量の計算や処理を行っています。この処理速度を左右する要素の一つに、「キャッシュメモリー」と呼ばれる記憶装置の存在があります。

キャッシュメモリーは、コンピューター内部において、主要な記憶装置である主記憶装置と処理装置であるCPUとの間に位置しています。CPUは、処理に必要なデータや命令を主記憶装置から読み出して処理を行いますが、主記憶装置からのデータのやり取りは、処理速度に比べて時間がかかります。

そこで、頻繁に利用されるデータや命令を一時的に保管しておく高速な記憶装置として、キャッシュメモリーが活躍します。CPUは、必要なデータや命令をまずキャッシュメモリーに探しに行き、もしキャッシュメモリーにあれば、主記憶装置にアクセスするよりも高速にデータを取得できます。

このように、キャッシュメモリーは、CPUと主記憶装置の間の速度差を埋めることで、コンピューター全体の処理速度の向上に貢献しています。特に、画像処理や動画編集といった、大量のデータ処理を伴う作業や、複雑なプログラムの実行において、その効果は顕著に現れます。

私たちが普段何気なく使っているパソコンやスマートフォンといった情報機器を選ぶ際には、CPUの性能だけでなく、キャッシュメモリーの容量も重要な指標となります。同じCPUを搭載していても、キャッシュメモリーの容量が多い方が、より快適に動作する可能性が高いと言えるでしょう。