断片化とは? – ファイル整理の重要性

ITの初心者

先生、『断片化』ってどういう意味ですか?コンピューターの中がバラバラになるって聞いたんですけど…

ITアドバイザー

いい質問だね!確かに、コンピューターの中が整理されていない状態を表していると言えるかな。例えば、本棚にしまいきれない本を、あちこちの隙間に入れたら、探すのが大変になるよね?

ITの初心者

あ!なんとなく分かります。ファイルを探すのに時間がかかっちゃうってことですか?

ITアドバイザー

その通り!断片化が起こると、ファイルがバラバラに保存されるから、コンピューターはあちこち探し回ってファイルを読み込まないといけなくなるんだ。だから、動作が遅く感じるようになるんだよ。

断片化とは。

コンピューター関係の言葉で「断片化」っていうのがありますね。これは、主にハードディスクの中で起こるんですが、ファイルを書き込んだり消したりするのを何度も繰り返していくうちに、ファイルの置き場所がバラバラになってしまって、切れ切れの状態になっちゃうことを言います。こうなると、ファイルを読み書きする速度が遅くなってしまうと言われています。

断片化とは

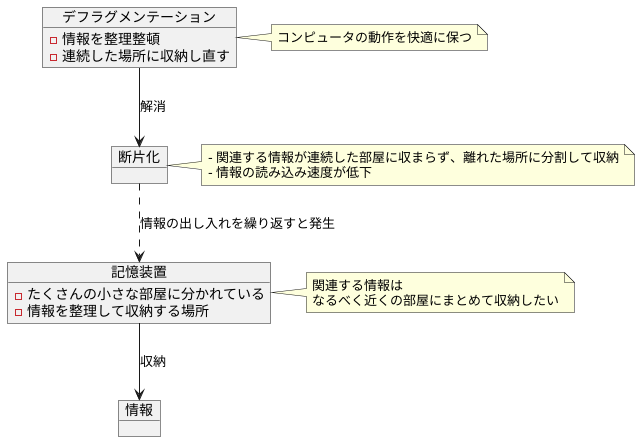

– 断片化とはコンピュータの中に、たくさんの情報を整理して保管しておく場所があるとしましょう。この場所を「記憶装置」と呼びます。この記憶装置は、たくさんの小さな部屋に分かれていて、そこに情報を整理して収納していきます。情報を効率よく収納するために、関連する情報はなるべく近くの部屋にまとめて保管したいですよね。例えば、皆さんが本を読むとき、本の内容がページ順に並んでいないと困るように、コンピュータも情報を連続した場所にまとめて収納していた方が、効率よく情報を読み書きできます。しかし、コンピュータを使い続けるうちに、情報の出し入れを繰り返していると、記憶装置の中の部屋の空き具合がバラバラになってきます。すると、新しく情報を収納しようとしたときに、関連する情報が連続した部屋に収まらず、離れた場所に分割して収納せざるを得ないことがあります。これが「断片化」と呼ばれる現象です。断片化が起こると、コンピュータは情報をあちこちから少しずつ集めてこなければならなくなるため、情報を読み込む速度が遅くなってしまいます。 これは、本のページがバラバラになっていて、必要な情報を探すのに時間がかかってしまう状況に似ています。断片化を解消するために、情報を整理整頓して、連続した場所に収納し直す作業が必要です。この作業を「デフラグメンテーション」と呼びます。デフラグメンテーションを行うことで、コンピュータの動作を快適に保つことができます。

断片化発生の原因

– 断片化発生の原因

コンピュータのハードディスクは、データを保存するために無数の小さな区画に分かれています。新しいファイルを作成すると、システムはこれらの区画にデータを順番に書き込んでいきます。しかし、ファイルの削除やサイズの変更を繰り返すと、使用済みの区画と未使用の区画が混在する状態になり、これが断片化の発生原因となります。

例えば、大きなファイルを保存するために十分な連続した区画がない場合、システムはファイルを複数の区画に分けて保存します。これが断片化です。

断片化は、ファイルの削除によっても発生します。ファイルを削除すると、そのファイルが使用していた区画は空きますが、これらの空き区画は必ずしも連続しているわけではありません。そのため、次に新しいファイルを保存する際に、システムはファイルの一部を空き区画に、残りを別の空き区画に保存する必要が生じ、断片化が発生します。

また、既存のファイルを編集したりサイズを変更したりする場合も、ファイルの一部を移動したり、新たな区画に追加したりする必要が生じ、断片化を招くことがあります。

このように、断片化はハードディスクの利用状況に応じて自然に発生する現象であり、ファイルの削除や編集、サイズの変更などを繰り返すことで、断片化が進行する可能性があります。

断片化の影響

– 断片化の影響コンピュータの中で、ファイルはハードディスクと呼ばれる記憶装置に保存されています。ハードディスクは、膨大な数の小さな区画に分かれており、ここにデータが書き込まれます。ファイルを作成したり、データを保存したりするたびに、コンピュータは空いている区画を探して、そこにデータを書き込んでいきます。しかし、ファイルの削除やサイズの変更を繰り返していると、ハードディスク内のデータは、隙間だらけの状態で保存されるようになり、これを断片化と呼びます。例えば、大きなサイズのファイルを保存しようとした際、ファイルの大きさに見合うだけの連続した空き容量がない場合、ファイルはいくつかの断片に分かれて、離れた場所に保存されます。断片化が発生すると、ファイルの読み込みや書き込みに時間がかかるようになり、結果としてコンピュータ全体の動作が遅くなってしまうことがあります。これは、ファイルのデータが断片的に保存されているため、ハードディスクの読み取り装置がファイル全体を読み込むために、あちこちに移動する必要があり、アクセスに時間がかかるためです。この影響は、ファイルを開く、保存する、プログラムを実行するなど、ハードディスクにアクセスするあらゆる操作に及びます。特に、大量のデータを読み書きする作業、例えば動画編集ソフトやゲームなどでは、顕著に動作が遅くなることがあります。

断片化への対策

コンピュータを使用していると、ファイルの保存や削除を繰り返すうちに、 ハードディスク 上のデータはあちこちに散らばってしまいます。

このような状態を「断片化」と呼びます。

断片化が起こると、ファイルの読み書きに時間がかかるようになり、コンピュータ全体の動作が遅くなってしまうことがあります。

断片化を防ぐためには、こまめにファイル整理を行い、不要なファイルを削除することが大切です。

ファイル整理を行うことで、ハードディスク上に空き領域を増やすことができ、新たなファイルが断片化せずに保存される可能性が高まります。

また、すでに断片化してしまったファイルを再整理するために、「デフラグ」という作業が有効です。

デフラグとは、断片化されたファイルを収集し、連続した領域に配置し直す作業のことです。

デフラグを行うことで、ファイルの読み書きがスムーズになり、コンピュータ全体の動作速度の改善 が期待できます。

Windowsには標準でデフラグツールが搭載されていますので、定期的に実行することをお勧めします。

断片化は、コンピュータの動作を遅くする原因の一つです。

こまめなファイル整理とデフラグの実施によって、快適なコンピュータ環境を維持しましょう。

断片化の影響を受けにくい記憶装置

近年、従来のハードディスクに代わってSSD(Solid State Drive)の普及が急速に進んでいます。SSDはハードディスクと異なり、データの読み書きに機械的な動作を必要としません。この構造上の違いが、SSDが断片化の影響を受けにくいという特性を生み出しています。

ハードディスクでは、データは回転する円盤上に記録され、読み書きヘッドが目的のデータを探し出してアクセスします。そのため、ファイルが断片化して様々な場所に分散してしまうと、ヘッドが何度も移動しなければならず、アクセス速度が低下してしまいます。

一方、SSDはデータをフラッシュメモリと呼ばれる半導体チップに記録します。フラッシュメモリはランダムアクセスが可能なので、データがどこに記録されていても、高速にアクセスできます。そのため、SSDはハードディスクのように断片化によって極端に速度が低下することはありません。

しかし、だからといってSSDが断片化の影響を全く受けないわけではありません。断片化が進むと、SSD内部のデータ管理に余分な処理が発生し、わずかながらパフォーマンスの低下に繋がることがあります。SSDを長く快適に使い続けるためにも、定期的なファイル整理や最適化を行うことは重要です。

| 項目 | HDD | SSD |

|---|---|---|

| データ記録媒体 | 回転する円盤 | フラッシュメモリ(半導体チップ) |

| データアクセス | ヘッドが移動してアクセス(シーケンシャルアクセス) | ランダムアクセス |

| 断片化の影響 | 大:断片化によりヘッドの移動距離が増加し、アクセス速度が大幅に低下 | 小:断片化が進んでも速度低下は軽微だが、全く影響がないわけではない |

| その他 | – | 定期的なファイル整理や最適化が推奨される |