コンピューター起動の鍵、MBR解説

ITの初心者

先生、『MBR』って、コンピューターを立ち上げるための大切な場所だっていうのはなんとなくわかるんですけど、具体的にどういう仕組みになっているんですか?

ITアドバイザー

いい質問だね。『MBR』はハードディスクの最初にあって、コンピューターを立ち上げるための手順が書いてある場所だよ。ここに書いてある手順に従って、コンピューターは順番にプログラムを読み込んでいくんだ。

ITの初心者

手順が書いてある場所っていうのは、どういうことですか?

ITアドバイザー

例えば、コンピューターを立ち上げるときに、まず『ブートローダー』っていうプログラムを動かす必要があるとしよう。『MBR』には、『ブートローダーはどこにあるか』っていう情報が書いてあるんだ。だからコンピューターは『MBR』の情報をもとに『ブートローダー』を見つけ出して、それを動かすことができるんだよ。そして、その『ブートローダー』が、さらに別のプログラムを動かして、最終的にみんなのよく知っているOSが動くようになるんだ。

MBRとは。

コンピューターを立ち上げる時に必要な情報が記録されているハードディスクの領域、いわゆる「MBR」(マスターブートレコード)について説明します。コンピューターの電源を入れると、まずハードディスクのこの領域にある情報が読み込まれます。すると、「ブートローダー」という小さなプログラムが動き出し、さらに別のプログラムを起動します。この別のプログラムは、メインメモリーに基本ソフト(OS)を読み込むためのものです。これらのプログラムのおかげで、基本ソフトが使える状態になるのです。

起動の仕組み

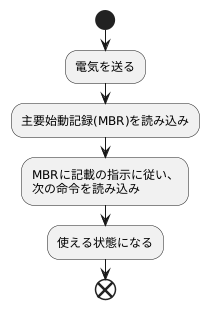

計算機に電気を送ると、様々な準備作業を経て使える状態になります。この一連の流れの中で、まず最初に記憶装置の中の特定の場所から情報を読み込みます。この場所は主要始動記録と呼ばれ、計算機の始まりの案内人とも言える重要な部分です。主要始動記録は、計算機が滞りなく動き始めるための最初の指示書のような役割を果たしています。この指示書がないと、計算機はどの命令を読み込めば良いのか分からず、起動作業を進めることができません。

主要始動記録は、記憶装置の最前部に置かれており、限られた場所に起動に必要な情報がぎゅっと詰め込まれています。この情報は、計算機の種類や記憶装置の種類によって様々です。主要始動記録を読み込んだ後は、次にどの命令を読み込むべきかが指示されています。この指示に従って、計算機は次々と必要な命令を読み込み、使える状態へと準備を進めていきます。

例えるなら、主要始動記録は本の目次のようなものです。本を読むとき、まず目次を見てどの章から読むかを決めますよね。主要始動記録も同様に、計算機が起動するときに、どの命令を最初に読み込むべきかを指示する役割を果たします。主要始動記録のおかげで、計算機は複雑な手順を自動的にこなし、利用者が特別な操作をすることなく使える状態になるのです。この、電気を送ってから使えるようになるまでの一連の作業全体を「起動」と呼びます。主要始動記録は、この起動という作業の中でも特に重要な役割を担っているのです。

ブートローダーの役割

計算機を立ち上げる時、一番最初に動き出す小さな仕組み、それが起動読み込み機です。この仕組みは、主記憶装置の記録場所(番地)の0番目から始まる主記憶起動記録という場所に置かれています。主記憶起動記録は、記憶容量が小さく、ほんの少しの情報しか入れることができません。計算機に電源が入ると、この主記憶起動記録に記録されている起動読み込み機が動き出します。起動読み込み機の主な仕事は、基本ソフト(OS)を動かす準備をすることです。基本ソフトは、計算機全体を動かすための大きな仕組みで、たくさんの命令が集まったものです。この大きな仕組みを一度に主記憶装置に読み込むことは、主記憶起動記録の小ささからできません。

そこで、起動読み込み機は、基本ソフトの核となる部分だけを最初に主記憶装置に読み込みます。この核となる部分は、基本ソフト全体を動かすための大切な部分で、いわば指揮者のような役割を果たします。起動読み込み機によってこの指揮者にあたる部分が主記憶装置に読み込まれると、次に、この指揮者が残りの基本ソフトを読み込んでいきます。

例えるなら、大きな楽団を演奏会で動かすようなものです。まず、指揮者を舞台にあげます。これが起動読み込み機の仕事です。そして、指揮者が楽団員を一人一人舞台にあげて、演奏の準備を整えます。これが、基本ソフトの核となる部分が、残りの基本ソフトを読み込む作業です。

このように、起動読み込み機は、基本ソフトという大きな仕組みを動かすための最初の小さな一歩を担う、とても重要な役割を果たしています。この小さな仕組みのおかげで、私たちは複雑な計算機を簡単に使い始めることができるのです。

基本ソフト起動の流れ

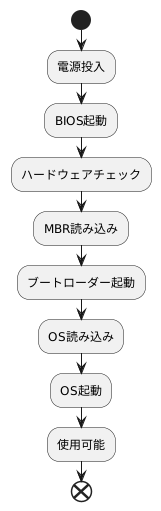

計算機に電源を入れると、まず最初に基本入出力システム(BIOS)が動き出します。これは、計算機に組み込まれた小さなプログラムで、計算機の心臓部である中央処理装置やメモリー、そして周辺機器の状態を確認する役割を担っています。この確認作業が終わると、BIOSは起動に必要な一番最初のプログラムがどこにあるのかを探し始めます。 通常、これはハードディスクやSSDといった記憶装置に保存されています。

BIOSは、記憶装置の先頭部分にある「マスターブートレコード(MBR)」と呼ばれる場所に記録された情報を読み込みます。MBRはほんのわずかな領域ですが、ここに起動を担う大切なプログラムへの案内が書かれています。この案内に従って、BIOSは「ブートローダー」と呼ばれるプログラムを読み込み、起動します。ブートローダーは、MBRよりも複雑なプログラムを実行できる能力を持っています。

ブートローダーの役割は、計算機を動かすための基本となるソフトウェア、つまり基本ソフトを読み込むことです。基本ソフトは、人間と計算機の橋渡し役となる重要な存在で、ウィンドウズやマックOS、あるいはリナックスなど、様々な種類があります。ブートローダーは、どの基本ソフトを起動するか、必要な設定を読み込み、基本ソフトをメモリーに展開します。この作業は、言わば舞台を整えるようなもので、基本ソフトが快適に動作できる環境を用意する大切な作業です。

準備が整うと、いよいよ基本ソフトが起動します。基本ソフトが起動すると、画面に表示が現れ、計算機を使うことができるようになります。こうして、電源投入から使えるようになるまでの一連の流れは完了します。これは、MBRからブートローダー、そして基本ソフトへと、まるでバトンを渡すリレーのように、各プログラムが役割を繋いでいくことで実現されています。それぞれのプログラムが正しく動作することで、私たちはスムーズに計算機を使うことができるのです。

MBRの重要性

コンピュータをスムーズに立ち上げるために、なくてはならない大切な場所、それがマスターブートレコード(MBR)です。この場所は、コンピュータが動き出す際に必要な様々な情報が記録されている、言わばコンピュータの司令塔と言えるでしょう。ここに問題が生じると、コンピュータは正常に起動しなくなる、もしくは全く起動しなくなることもあります。

MBRは、ハードディスクの先頭に位置する小さな領域ですが、その役割は非常に重要です。コンピュータの電源を入れると、まずBIOSと呼ばれる基本システムが起動し、次にMBRを読み込みます。MBRには、どの場所に基本ソフト(OS)が格納されているかという情報が含まれており、この情報に基づいてOSの起動処理が開始されます。

もしMBRがウイルスによって壊されてしまったり、誤った操作によって上書きされてしまったりすると、OSを起動するための大切な情報が失われてしまいます。その結果、コンピュータはOSを見つけられなくなり、起動できなくなってしまうのです。家を建てる時の土台のようなもので、土台がしっかりしていないと家が建たないのと同様に、MBRが壊れているとコンピュータは正常に機能しません。

こうしたトラブルを防ぐためには、MBRを適切に管理し、保護することが大切です。具体的には、MBRのバックアップを取っておくことが有効です。バックアップがあれば、MBRが壊れてしまった場合でも、元の状態に戻すことができます。また、MBRを修復するための道具を用意しておくことも、いざという時に役立ちます。

MBRは小さな領域ですが、コンピュータを起動する上で欠かせない重要な役割を担っています。普段は意識する機会は少ないかもしれませんが、MBRの重要性を理解し、適切に管理することで、コンピュータを安全に、そして安定して利用することができます。大切なデータを守るためにも、MBRのバックアップや修復方法について、一度確認しておきましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| マスターブートレコード(MBR) | コンピュータをスムーズに立ち上げるために必要不可欠なハードディスク先頭の小さな領域。コンピュータの司令塔。 |

| 役割 | BIOS起動後、MBRを読み込み、OSの格納場所情報に基づいてOS起動処理を開始する。 |

| MBR破損時の影響 | OS起動に必要な情報が失われ、コンピュータが起動しなくなる。 |

| MBR破損の原因 | ウイルスによる破壊、誤った操作による上書きなど。 |

| MBRトラブル防止策 | MBRのバックアップ、MBR修復ツールの準備。 |

| 重要性 | コンピュータ起動に不可欠。普段意識する機会は少ないが、適切な管理が必要。 |

新しい方式

近頃は、コンピューターを動かす上で欠かせない、記録装置の最初の部分をどう使うかという方式に、新しいやり方が広まりつつあります。従来のやり方である「マスターブートレコード」、略して「エムビーアール」と呼ばれる方式に代わり、「ジーピーティー」と呼ばれる「グローバルユニーク識別子パーティションテーブル」が注目を集めているのです。この新しい「ジーピーティー」は、「エムビーアール」よりも多くの区画を作ることができ、大容量の記録装置にも対応できるという利点があります。例えば、たくさんの書類を整理するための棚を想像してみてください。「エムビーアール」は棚の仕切りが少なく、大きなファイルは収納できません。「ジーピーティー」は棚の仕切りをたくさん作れるので、様々な大きさのファイルを整理して収納できます。さらに、「ジーピーティー」は記録装置が壊れても、大事な情報を復旧しやすい仕組みも備えています。これは、大切な書類の控えを別の場所に保管しておくようなもので、万が一の際にも安心です。

しかし、昔から使われてきた「エムビーアール」も、まだまだ多くのコンピューターで使われており、重要な役割を担っています。特に、少し前のコンピューターでは、「エムビーアール」だけが使える唯一の起動方式という場合もあります。これは、古いタイプの棚しか置けない部屋のようなもので、新しい棚を使いたくても使えない状況です。ですから、古いコンピューターも含めて、様々なコンピューターを扱うためには、「エムビーアール」の仕組みを理解しておくことが大切です。コンピューターをきちんと動かし、不具合が起きた時に対処するためにも、この古い方式への理解は欠かせません。どの方式が使われているかは、コンピューターの種類や設定によって違います。新しくても「エムビーアール」を使っているものもあれば、古くても「ジーピーティー」に対応しているものもあります。まるで、新しい部屋でも古い棚を使っていたり、古い部屋に新しい棚を置いているようなものです。そのため、自分の使っているコンピューターがどちらの方式なのかを確認することは、コンピューターをより深く理解し、適切に扱う上で非常に重要です。

| 項目 | MBR (マスターブートレコード) | GPT (グローバルユニーク識別子パーティションテーブル) |

|---|---|---|

| パーティション数 | 少ない(最大4つ) | 多い |

| 大容量対応 | 非対応 | 対応 |

| データ復旧 | 難しい | 容易 |

| 互換性 | 古いコンピュータでも使用可能 | 新しいコンピュータで主流 |

| 例え | 仕切りの少ない棚 | 仕切りの多い棚 |