ファイル整理の必需品:フォルダを使いこなそう

ITの初心者

先生、『folder』って、コンピューターでファイルを整理するためのものですよね? どうして、『書類ばさみ』という意味の言葉を使うのですか?

ITアドバイザー

いい質問だね! 実際、コンピューターの『folder』は、書類を整理するための『書類ばさみ』から来ているんだ。コンピューターが登場したばかりの頃、データは書類のように紙に印刷して管理していたんだよ。

ITの初心者

へえー、そうだったんですか! でも、どうしてコンピューターの中でも『folder』という名前が使われ続けているんですか?

ITアドバイザー

それは、コンピューターの操作画面を、机の上のように見立てて、分かりやすく設計したからなんだ。だから、ファイルを整理する場所も、書類ばさみのような『folder』のイメージで表示されるようになったんだよ。

folderとは。

コンピューターで使う言葉で、「フォルダ」って知っていますか?これは、パソコンの中のファイルを整理してしまっておく場所のことです。ファイルがいっぱいあると探すのが大変ですが、「フォルダ」を使えば、関連するファイルをまとめて一つの場所に保存できるので、管理が楽になります。まるで、書類を整理するための書類ばさみみたいですね。さらに、この「フォルダ」の中にまた別の「フォルダ」を作って、階層構造にすることもできます。そうすることで、より整理整頓しやすくなります。ちなみに、この「フォルダ」は、WindowsやMacOSといったパソコンで使われることが多い言葉です。UNIX系のオペレーティングシステムの場合は、「ディレクトリー」と呼ばれることが多いです。

ファイルの保管庫

日々パソコンを使う中で、気がつけば増えている写真や作成した書類。これらを整理し、必要な時にすぐに取り出せるようにする上で欠かせない存在がフォルダです。

フォルダは、まさに書類を整理するための文房具のフォルダと同じ役割を、コンピュータの中の世界で担っています。写真、音楽、文書など、様々な種類のファイルをまとめて保管できる場所です。

例えば、旅行の写真をまとめて「旅行」という名前のフォルダに保存したり、仕事で使う書類を「仕事」というフォルダに分類したりすることで、目的のファイルを見つけやすくなります。

また、フォルダの中にさらにフォルダを作成することも可能です。例えば、「旅行」フォルダの中に「2023年 夏休み 沖縄旅行」というフォルダを作り、その中にさらに「ビーチ」「ホテル」「食事」など、テーマ別にフォルダを分けていくこともできます。このように、フォルダ分けを工夫することで、より整理された状態を保ち、目的のファイルに素早くアクセスすることが可能になります。

分かりやすい整理整頓

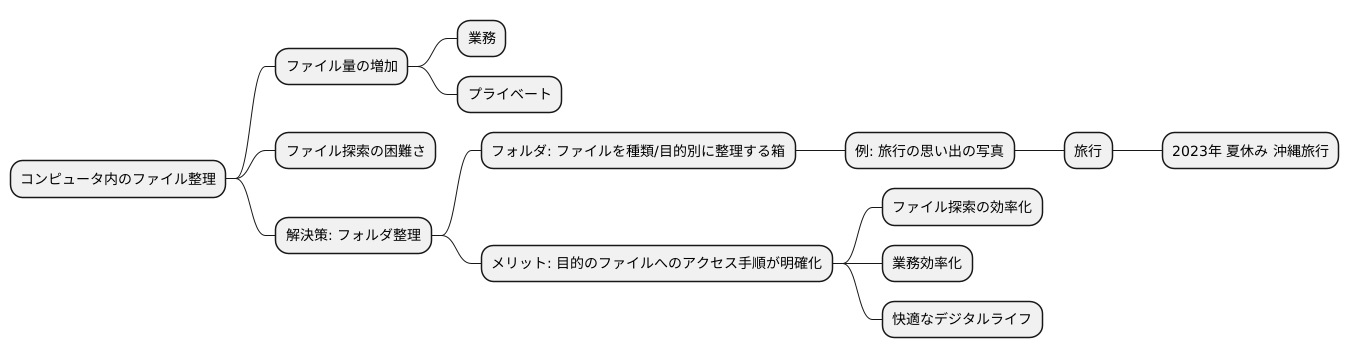

日々の業務やプライベートで扱うファイルが増えてくると、必要な時に目的のファイルを探し出すのが困難になることがあります。そんな時に役立つのが、コンピュータ内のフォルダを活用した整理整頓です。

フォルダとは、ファイルを種類や目的別に仕分けて整理するための箱のようなものです。例えば、旅行の思い出の写真を保管する場合を考えてみましょう。「旅行」という名前のフォルダを作成し、その中に「2023年 夏休み 沖縄旅行」といったように、旅行先や日付でさらに細かくフォルダ分けをすることで、目的の写真にたどり着きやすくなります。

この方法の利点は、目的のファイルにアクセスするまでの手順が明確になることです。膨大な数のファイルの中から目的のものを探すのは大変ですが、フォルダで分類することで、まるで本棚から目的の本を探すように、スムーズにファイルを見つけ出すことができます。

フォルダを活用した整理整頓は、日々の業務効率化や快適なデジタルライフを送る上で非常に有効な手段と言えるでしょう。

階層構造でさらに分かりやすく

文書や画像といった電子データが増えてくると、それらを整理して保管することが大切になってきます。こうしたデータの整理に役立つのが、フォルダと呼ばれる仕組みです。フォルダは、パソコン上に仮想的な収納スペースを作り、関連するデータをまとめて管理することを可能にします。

このフォルダは、入れ子状に作成することができます。これは、大きな箱の中に、仕切りや小さな箱を入れていく様子に似ています。例えば、「書類」という名前の大きなフォルダの中に、「仕事」や「個人」といった名前のフォルダを作成できます。さらに、「仕事」フォルダの中に、「企画書」や「報告書」といったように、さらに細かく分類したフォルダを作成できます。このように、フォルダの中にフォルダを作成することを階層構造と呼びます。

階層構造を活用することで、目的のデータを見つけやすくなるだけでなく、データ全体の整理整頓にも役立ちます。例えば、「来年度の予算案」というデータを探す場合、「書類」フォルダ→「仕事」フォルダ→「予算」フォルダといったように、目的のデータに辿り着くまでの道筋が明確になります。フォルダは、データの保管場所であると同時に、データを探し出すための地図としての役割も担っていると言えるでしょう。

呼び方はいろいろ

パソコンを使う上で欠かせない「ファイル」を整理し、分かりやすく保管しておくための場所。それが、記事のテーマである「フォルダ」です。

ところで、この「フォルダ」、実は呼び方がいくつかあることをご存知でしょうか。普段WindowsやMacOSを使っている方は、「フォルダ」という呼び方に馴染みがあるかもしれません。しかし、UNIX系のオペレーティングシステムの世界では、「ディレクトリ」と呼ばれることが一般的です。

呼び方が違うので、何か機能が違うのかと疑問に思う方もいるかもしれません。しかし、本質的な役割や機能は変わりません。どちらも、ファイルを整理整頓し、必要な時にすぐ取り出せるようにするためのものです。

このように、同じものでも、使われている環境や文化によって呼び方が異なることがあります。しかし、重要なのは、その違いに惑わされず、本質的な機能や役割を理解することです。それが、コンピュータをより深く理解し、使いこなすための第一歩と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| フォルダ / ディレクトリ | – パソコン上のファイルを整理・保管する場所 – WindowsやMacOSでは「フォルダ」 – UNIX系OSでは「ディレクトリ」 – 呼び方は違うが、機能や役割は同じ |

フォルダを使いこなす

日々扱うデジタルデータが増え続ける今日、ファイルの保管庫である「フォルダ」を使いこなす重要性は増すばかりです。仕事で使う資料から、思い出の写真、ダウンロードした音楽ファイルまで、パソコンには多種多様なファイルが保存されています。これらのファイルをきちんと整理せずにいると、必要なファイルを探すのに時間がかかったり、重複ファイルが生まれて無駄な容量を使ってしまったりと、様々な問題が発生します。

その解決策として有効なのが、フォルダを活用することです。フォルダは、関連するファイルをひとまとめにすることで、ファイル管理を格段に効率化します。例えば、「プロジェクトA」というフォルダを作成し、その中に関連する資料や画像をまとめておけば、必要な時に迷うことなくアクセスできます。

さらに、フォルダの中にフォルダを作る「階層構造」を活用すれば、より複雑なファイル整理も可能です。例えば、「プロジェクトA」フォルダの中に、「企画書」「会議資料」「議事録」といった具合に、さらに細かくフォルダを分けていくことで、ファイルの場所が一目でわかるようになります。

フォルダを使いこなすことは、単にファイルを整理するだけでなく、快適なパソコン操作や作業効率の向上に繋がります。日頃からフォルダを活用し、分かりやすくファイルを整理する習慣を身につけていきましょう。

| 問題点 | 解決策 | 具体的な方法 | メリット |

|---|---|---|---|

| ファイルが増え続け、必要なファイルを探すのが大変 | フォルダを活用してファイルを整理する | 関連するファイルをまとめたフォルダを作成する 例:プロジェクトAフォルダに資料や画像を保存 |

迷うことなくファイルにアクセスできる 快適なパソコン操作 作業効率の向上 |

| ファイルが整理されておらず、重複ファイルが発生してしまう | フォルダの階層構造を活用する | フォルダの中にフォルダを作成して、より細かくファイルを分類する 例:プロジェクトAフォルダの中に、「企画書」「会議資料」「議事録」のフォルダを作成 |

ファイルの場所が一目でわかるようになる |