コンテンツの安全を守る~視聴制限とは?~

ITの初心者

先生、「視聴制限」ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

ITアドバイザー

良い質問だね。「視聴制限」は、映画やテレビ番組などを見る人の年齢を制限することだよ。例えば、暴力的な表現が多い映画は、小さな子供が見るのにふさわしくないよね?そういう場合に年齢制限をするんだ。

ITの初心者

なるほど!年齢によって見ちゃいけないものもあるから、制限しないといけないんですね。

ITアドバイザー

その通り!「視聴制限」は、子供たちが harmful な影響を受けないように、そして、みんなが安心して映像を楽しめるようにするために、とても大切なものなんだよ。

視聴制限とは。

情報技術関係の言葉である「視聴制限」(正式には「視聴年齢制限」の略語で、つまり視聴年齢制限のこと)について

視聴制限とは

– 視聴制限とは視聴制限とは、テレビ番組や映画、インターネット上の動画など、さまざまなコンテンツを視聴できる年齢に制限を設けることを言います。これは、視聴年齢制限と略されることが多く、年齢に応じてふさわしくない表現や描写を含むコンテンツへのアクセスを制限することで、子どもたちの健やかな成長を保護することを目的としています。例えば、暴力的なシーンや性的な描写を含む映画は、子どもに見せるには適切ではないと判断され、視聴制限が設定されます。具体的には、「G指定(すべての年齢の人が視聴可能)」、「PG12指定(12歳未満の視聴には保護者の助言・指導が必要)」、「R15+指定(15歳未満は視聴不可)」、「R18+指定(18歳未満は視聴不可)」といった区分がなされ、映画館やDVDパッケージなどに明記されています。インターネット上の動画配信サービスでも、視聴制限は重要な役割を担っています。多くのサービスでは、アカウント作成時に生年月日を登録し、年齢に応じて視聴可能なコンテンツが自動的に制限されるようになっています。また、保護者が個別に設定を変更することで、より厳しい制限を設けることも可能です。視聴制限は、子どもたちを有害な情報から守るための有効な手段ですが、あくまでも目安に過ぎないという点に留意する必要があります。家庭によっては、視聴制限の基準が異なる場合もあるでしょうし、子どもたちの発達段階や理解力もそれぞれ異なります。そのため、保護者は視聴制限を一方的に押し付けるのではなく、子どもたちと対話し、適切な視聴について共に考えることが大切です。

| 視聴制限 | 説明 |

|---|---|

| G指定 | すべての年齢の人が視聴可能 |

| PG12指定 | 12歳未満の視聴には保護者の助言・指導が必要 |

| R15+指定 | 15歳未満は視聴不可 |

| R18+指定 | 18歳未満は視聴不可 |

視聴制限の必要性

近ごろ、子供たちが様々な情報に触れる機会が増えています。街中にある大きな画面、家の中にあるテレビや持ち運べる小さな画面など、至る所から多くの情報が流れ込んできます。しかし、これらの情報の中には、子供たちの成長に良くない影響を与えるものも含まれています。例えば、激しい暴力や残酷な表現、または大人向けの性的な描写などです。このような好ましくない情報から子供たちを守るための大切な方法の一つが、視聴制限です。

視聴制限とは、年齢や発達段階に応じて、子供が見たり聞いたりする情報の内容や時間を調整することです。子供たちはまだ分別や判断力が十分に発達しておらず、有害な情報の影響を受けやすい状態にあります。そのため、年齢に合わない刺激の強い情報に触れると、恐怖を感じたり、不安になったり、現実と虚構の区別がつかなくなったりするなど、心身に悪影響が生じる可能性があります。例えば、残酷な映像を見て怖い夢を見たり、夜一人で眠れなくなったり、あるいは、架空の出来事を現実のことのように捉えてしまうなど、様々な問題が起こるかもしれません。

視聴制限を行うことで、このような悪影響から子供たちを守り、健やかな成長を助けることができます。子供たちは、年齢や発達段階に応じて適切な情報に触れることで、想像力や思考力、感受性などを育み、社会性を身につけていきます。視聴制限は、子供たちの成長を妨げるのではなく、健全な発達を促すための大切な配慮と言えるでしょう。親や周りの大人は、子供たちが安全に情報に触れられるよう、適切な助言や環境づくりに努める必要があります。また、子供たち自身も、情報の受け取り方について学ぶ必要があるでしょう。例えば、情報の真偽を見極める力や、情報に振り回されないように自分の考えを持つことなどです。健やかな成長のためには、適切な情報との付き合い方を学ぶことが重要です。

視聴制限の種類

– 視聴制限の種類映像コンテンツには、作品の内容や表現の激しさによって、視聴できる年齢層に制限が設けられている場合があります。これは、年齢の低い子供が不適切な内容のコンテンツを視聴することを防ぎ、健全な成長を促すことを目的としています。代表的な視聴制限としては、映画のレーティングシステムが挙げられます。「G指定」は、年齢に関係なく誰でも視聴できることを示し、子供向けの作品や家族で楽しめる作品に多く見られます。一方、「PG12指定」は、12歳未満の子供が視聴する際には、保護者の助言や指導が必要とされる作品に付与されます。これは、作品の内容が多少刺激的であったり、難しいテーマを扱っていたりするものの、保護者の適切なサポートがあれば、12歳未満の子供でも理解し、楽しむことができると判断された作品に該当します。さらに、「R15+指定」は、15歳未満の視聴を禁止するもので、暴力や性的表現などが含まれる可能性があります。そして、「R18+指定」は、18歳未満の視聴を固く禁じるもので、より刺激の強い暴力シーンや性描写が含まれている場合に適用されます。映画館だけでなく、テレビ番組やインターネット上の動画配信サービスなどでも、同様の年齢制限が設けられている場合があります。視聴する際には、作品に付与されている視聴制限を確認し、自身の年齢や判断能力に照らし合わせて、適切な作品を選ぶように心がけましょう。特に、保護者は子供が視聴するコンテンツに注意し、年齢に合わせた適切な作品を選ぶように guidance することが重要です。

| 視聴制限 | 対象年齢 | 内容・表現 |

|---|---|---|

| G指定 | 誰でも視聴可能 | 子供向け作品、家族向け作品 |

| PG12指定 | 12歳未満は保護者の助言・指導が必要 | 多少刺激的な内容、難しいテーマを含む場合がある |

| R15+指定 | 15歳未満の視聴禁止 | 暴力や性的表現などが含まれる可能性がある |

| R18+指定 | 18歳未満の視聴禁止 | 強い暴力シーンや性描写が含まれる |

保護者の役割

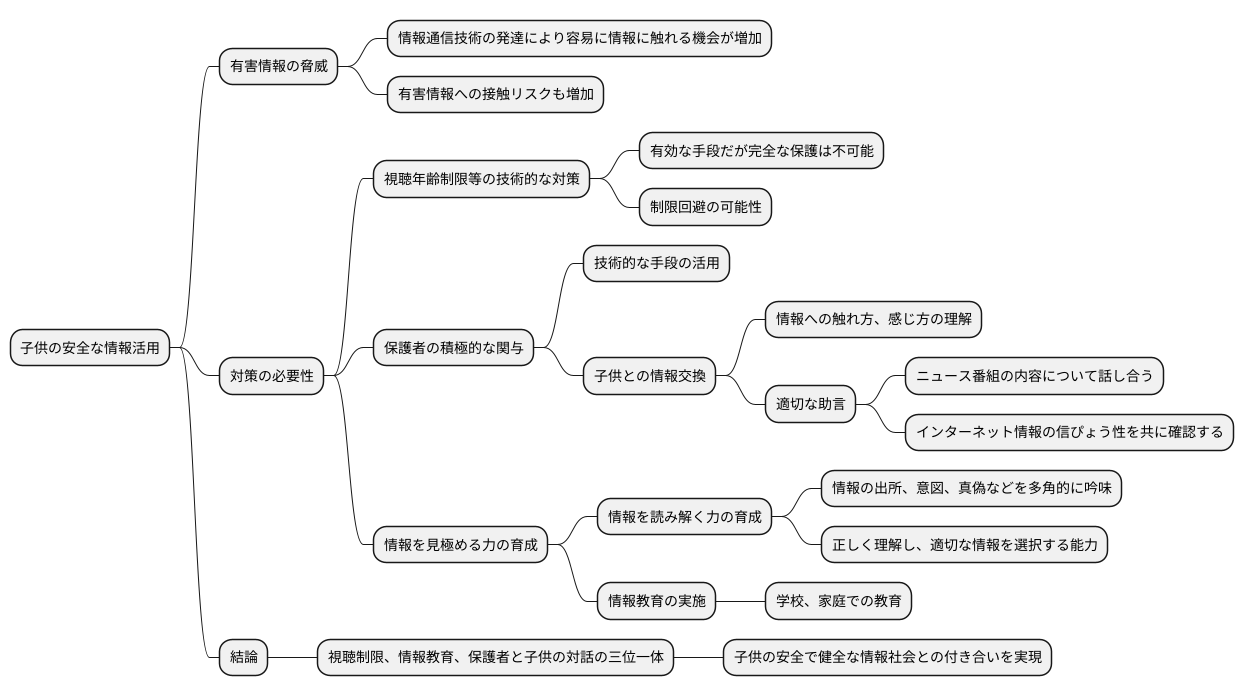

近年の情報通信技術の著しい発展に伴い、子供たちは多様な媒体を通じて膨大な情報に容易に触れる機会を得ています。しかし、中には有害な情報も含まれており、子供たちを危険にさらす可能性も否定できません。そのため、子供たちを守るための様々な対策が必要となります。

視聴年齢制限などの仕組みは、有害な情報から子供たちを保護する上で有効な手段の一つと言えるでしょう。しかし、視聴制限を設定するだけでは、子供たちの安全を完全に保障することはできません。なぜなら、技術的な制限だけではすべての有害情報を遮断することは不可能であり、また、制限を回避する方法を見つける子供たちもいるからです。

保護者の積極的な関与が不可欠です。保護者は、視聴制限といった技術的な手段を適切に活用しつつ、子供たちと日頃から情報交換をする機会を設けるべきです。子供たちがどのような情報に触れているのか、どのように感じているのかを理解し、適切な助言を与えることが重要です。例えば、ニュース番組を見た後に、内容について一緒に話し合ったり、インターネットで見つけた情報について、その信ぴょう性を共に確認したりするのも良いでしょう。

さらに、子供たちが情報を見極める力を育むことも大切です。これは、情報を読み解く力とも言えます。すべての情報を鵜呑みにするのではなく、情報の出所や意図、真偽などを多角的に吟味し、正しく理解する能力を養うことで、子供たちは自ら適切な情報を選択できるようになります。情報教育の一環として、学校や家庭で、情報を読み解く力を養うための教育を行う必要があるでしょう。

視聴制限と情報教育、そして保護者と子供の継続的な対話。これらが三位一体となって初めて、子供たちは安全に、そして健全に情報社会と付き合っていくことができるのです。

まとめ

近年の情報通信技術の著しい発展に伴い、子どもたちが動画や遊びに触れる機会は飛躍的に増えました。同時に、有害な情報や過剰な利用による悪影響といった危険も増大しています。このような状況において、視聴制限は子どもたちの健やかな成長を守る上で、これまで以上に大切な役割を担っています。

視聴制限とは、年齢に応じてふさわしくない情報へのアクセスを制限する仕組みです。暴力的な表現や性的な描写を含むコンテンツ、その他子どもに悪影響を与える可能性のある情報から、子どもたちを守ることが主な目的です。また、利用時間を制限することで、過剰な利用による睡眠不足や学力低下、健康への悪影響を防ぐこともできます。中には、特定の利用者だけが見られるよう設定できるものもあり、家族間で利用ルールを設ける助けにもなります。

視聴制限を効果的に活用するためには、保護者がその仕組みや目的を正しく理解することが重要です。設定方法を学ぶだけでなく、なぜ制限が必要なのかを子どもに丁寧に説明し、納得感を得られるようにすることが大切です。子どもとの対話を重ね、利用ルールを一緒に決めることで、自主性を育みながら、健全なメディア利用習慣を身につけることができます。

視聴制限だけで子どもを守ることはできません。メディアリテラシー教育も同時に進めていくことが不可欠です。情報を見極める力、適切に扱う力、情報発信に伴う責任などを学ぶことで、子どもたちは情報過多な現代社会を生き抜くための力を身につけることができます。例えば、情報の真偽を見分ける練習や、個人情報の取り扱いについて学ぶ機会を設けるなど、家庭での教育も重要です。

視聴制限とメディアリテラシー教育を組み合わせ、家庭だけでなく、学校や地域社会全体で子どもたちを支える体制を整えることが、未来を担う子どもたちの健やかな成長につながるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 背景 | 情報通信技術の発達により、子どもたちが動画や遊びに触れる機会が増加。同時に、有害情報や過剰利用の危険も増大。 |

| 視聴制限の定義 | 年齢に応じてふさわしくない情報へのアクセスを制限する仕組み。 |

| 視聴制限の目的 | 子どもを有害情報から守る、過剰利用による悪影響を防ぐ、家族間で利用ルールを設ける。 |

| 視聴制限の効果的な活用方法 | 保護者が仕組みと目的を理解し、子どもに説明し納得感を得る。子どもと対話して利用ルールを一緒に決める。 |

| メディアリテラシー教育の必要性 | 視聴制限だけでは不十分。情報を見極め、適切に扱い、情報発信に伴う責任を学ぶ必要がある。 |

| メディアリテラシー教育の例 | 情報の真偽を見分ける練習、個人情報の取り扱いについて学ぶ。 |

| 理想的な取り組み | 視聴制限とメディアリテラシー教育を組み合わせ、家庭、学校、地域社会全体で子どもを支える体制を整える。 |