VDT障害:現代人の仕事に潜むリスク

ITの初心者

先生、「VDT障害」って、何ですか?

ITアドバイザー

良い質問だね。「VDT障害」は、パソコンなどの画面を長時間見続けることで、体に不調が出ることを言うんだよ。具体的には、目が疲れたり、肩こり、頭痛がしたりするんだ。

ITの初心者

へえー、そうなんですね。それで、「VDT」って、どういう意味ですか?

ITアドバイザー

「VDT」は「Visual Display Terminals」の略で、画面表示端末という意味だ。つまり、パソコンやスマホなどの画面を持つ機器のことだね。

VDT障害とは。

「VDT障害」という、IT関係で使われる言葉があります。これは「VDT症候群」と同じ意味です。

VDT障害とは

– VDT障害とはビデオディスプレイ端末(VDT)を長時間使用することで、身体に様々な不調が現れることがあります。このような症状をまとめてVDT障害と呼びます。パソコンやスマートフォンなど、私たちの身の回りにはVDT機器があふれており、多くの人が長時間画面を見つめ続けています。そのため、VDT障害は現代人にとって身近な問題となっています。VDT障害の代表的な症状としては、目の疲れや痛み、肩こり、腰痛、頭痛などが挙げられます。VDT作業中は画面を集中して見るため、まばたきの回数が減り、目が乾燥しやすくなります。また、長時間同じ姿勢での作業は、身体の特定の筋肉に負担をかけ、肩や腰などに痛みを生じさせる原因となります。さらに、これらの症状が重なると、吐き気やめまい、不眠などの自律神経の乱れに繋がることもあります。VDT障害を予防するためには、作業環境を整え、こまめな休憩を挟むことが大切です。画面との距離を適切に保ち、明るさを調整することで、目の負担を軽減することができます。また、1時間に1回程度は席を立ち、軽いストレッチや体操を行うことで、身体の筋肉をほぐし、血行を促進することが効果的です。VDT障害は、放置すると症状が悪化し、日常生活に支障をきたす可能性もあります。身体の不調を感じたら、無理をせずに早めに医療機関を受診し、適切な対策を講じることが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | ビデオディスプレイ端末(VDT)を長時間使用することで身体に現れる様々な不調 |

| 原因 | パソコン、スマートフォンなどVDT機器の長時間使用 |

| 主な症状 | 目の疲れや痛み、肩こり、腰痛、頭痛、吐き気、めまい、不眠など |

| 予防策 | ・作業環境の整備 (画面との距離、明るさの調整) ・こまめな休憩とストレッチ、体操 |

| 注意点 | 放置すると症状が悪化し、日常生活に支障をきたす可能性があるため、早めに医療機関を受診 |

VDT障害の別名

– VDT障害の別名

VDT障害は、パソコンなどの画面表示端末(VDT)を長時間使い続けることで、目や体、心に様々な不調が現れる状態のことを指します。

このVDT障害は、「VDT症候群」と呼ばれることもあります。どちらも同じ意味で使われますが、「症候群」という言葉は、特定の病気を指すものではありません。

つまり、VDT障害も、一つの特定の病気を指すのではなく、目のかすみや痛み、肩こり、首の痛み、手首の痛みやしびれなど、VDT作業によって引き起こされる様々な症状をまとめて表す言葉なのです。

そのため、人によって現れる症状は異なり、目の症状が強い人もいれば、肩や首のこりがひどい人、手首に痛みやしびれを感じる人など様々です。

重要なのは、「VDT症候群」という言葉にとらわれず、自分の体に現れている不調をしっかりと認識することです。そして、少しでも体に異変を感じたら、早めに医師に相談したり、VDT作業の環境改善に取り組むようにしましょう。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| VDT障害 | パソコンなどの画面表示端末(VDT)を長時間使い続けることで、目や体、心に様々な不調が現れる状態のこと |

| VDT症候群 | VDT障害と同義。特定の病気を指すものではなく、VDT作業によって引き起こされる様々な症状をまとめて表す言葉 |

| 症状の例 | 目のかすみや痛み、肩こり、首の痛み、手首の痛みやしびれなど (個人によって異なる) |

代表的な症状

– 代表的な症状

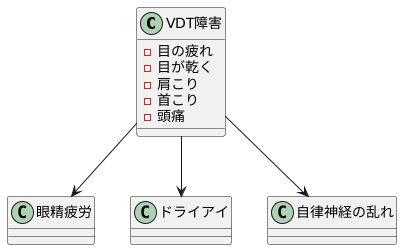

パソコンやスマートフォンなどの画面を長時間見続けることで起こるVDT障害。この障害で代表的な症状として、目の疲れ、目が乾く、肩が凝る、首が凝る、頭が痛むなどが挙げられます。

VDT機器を長時間見続ける作業は、目の筋肉に大きな負担をかけます。その結果、目のピントを調節する機能が低下し、目が疲れやすくなったり、目が乾きやすくなったりするのです。これが眼精疲労やドライアイと呼ばれる症状です。

また、VDT作業中は、長時間同じ姿勢を続けることが多く、これが肩や首の筋肉に負担をかけ、凝りや痛みを引き起こします。さらに、猫背気味になったり、首を前に突き出すような姿勢は、肩や首への負担をより一層増加させてしまいます。

これらの症状は、放置するとさらに悪化し、吐き気を催したり、めまいがしたり、自律神経の乱れに繋がる可能性もあります。

VDT障害は、現代のデジタル社会において、多くの人が抱える可能性のある身近な問題です。日頃から予防を心がけ、症状が出た場合は、早めに適切な対策を講じることが大切です。

予防と対策

– 予防と対策長時間のパソコン作業は、眼の疲れや肩こり、腰痛といった身体の不調を引き起こすことがあります。このようなVDT機器作業に起因する不調を予防するためには、作業環境の整備と作業習慣の改善が非常に大切です。まず、作業環境を整えましょう。適切な明るさの照明を使用し、画面の明るさを調整することで、目に負担をかけすぎないようにします。ディスプレイの位置は、目線よりやや低い位置に設置し、画面と顔の距離は40cm程度離すようにしましょう。また、椅子の高さは、足の裏が床にぴったりとつき、太ももと床が水平になるように調整します。机の高さは、肘が90度に曲がった状態でキーボードを操作できる高さが適切です。次に、作業習慣を見直しましょう。集中して作業をしていると、どうしても長時間同じ姿勢になりがちですが、1時間に1回程度は休憩を挟むように心がけましょう。休憩時間には、遠くの景色を見る、目を温める、首や肩を回す、軽いストレッチなどを行うことで、目の疲労回復や血行促進を図りましょう。これらの対策を継続的に行うことで、VDT機器作業に伴う身体への負担を軽減し、健康的に作業を行うことができます。

| 分類 | 対策 |

|---|---|

| 作業環境の整備 | – 適切な明るさの照明を使用する – 画面の明るさを調整する – ディスプレイの位置を目線よりやや低い位置に設置する – 画面と顔の距離を40cm程度離す – 椅子の高さを調整し、足の裏が床にぴったりとつき、太ももと床が水平になるようにする – 机の高さを調整し、肘が90度に曲がった状態でキーボードを操作できるようにする |

| 作業習慣の改善 | – 1時間に1回程度は休憩を挟む – 休憩時間には、遠くの景色を見る、目を温める、首や肩を回す、軽いストレッチなどを行う |

まとめ

現代社会において、パソコンやスマートフォンなどの情報端末機器は、仕事やプライベートに欠かせないものとなっています。これらの機器を長時間使用することによって起こる健康への影響が懸念されており、総称してVDT障害と呼ばれています。VDT障害は、目の疲れや肩こり、腰痛など、様々な症状を引き起こす可能性があり、放置すると深刻な健康問題に発展することもあります。

快適なデジタルライフを送るためには、VDT障害について正しく理解し、予防と対策を積極的に行っていくことが重要です。まず、作業環境を整えることが大切です。適切な明るさやイスの高さに調整し、画面との距離を適切に保ちましょう。また、定期的に休憩を挟み、目を休ませたり、軽いストレッチをすることも効果的です。

作業習慣の見直しも重要です。長時間同じ姿勢を続けることを避け、こまめに体を動かすように心がけましょう。目薬を使用したり、温罨法を取り入れたりするのも良いでしょう。さらに、バランスの取れた食事や十分な睡眠など、健康的な生活習慣を維持することもVDT障害の予防に繋がります。

VDT機器は、私たちの生活を豊かにしてくれる反面、健康への影響も無視できません。日頃から作業環境や作業習慣を見直し、身体をいたわりながらVDT機器と上手に付き合っていくことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| VDT障害とは | パソコンやスマートフォンなどの情報端末機器の長時間使用による健康への影響 例:目の疲れ、肩こり、腰痛など |

| 予防と対策 |

|