起動とは?:コンピュータを動かすために

ITの初心者

「起動」ってどういう意味ですか?

ITアドバイザー

「起動」は、パソコンやスマホなど、機械の電源を入れて使える状態にすることだよ。 例えば、朝起きてパソコンの電源ボタンを押して、画面がついたら、それはパソコンを「起動」したことになるね。

ITの初心者

機械の電源を入れることだけですか?

ITアドバイザー

そう!機械の電源を入れることだけじゃなくて、使える状態になるまでの一連の流れ全体を指すよ。 つまり、電源を入れてから、インターネットを見たり、ゲームをしたりできる状態になるまでが「起動」なんだ。

起動とは。

「コンピューターなどの機械の電源を入れて、使えるようにすることを『起動』と言います。アプリケーションソフトの場合は、スタートメニューから選んだり、アイコンを二回クリックしたりして、動かせるようにすることを指します。ちなみに、電源を入れてから、オペレーティングシステムが動き出すまでの一連の作業を『ブート』とか『ブートストラップ』と言います。」について

起動の意味

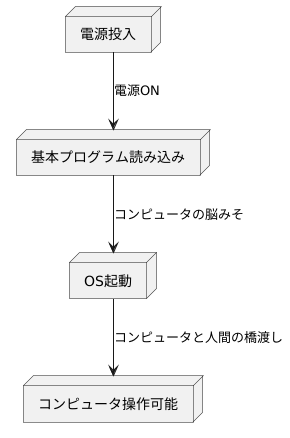

– 起動の意味「起動」とは、コンピュータなどの機械に電源を入れ、実際に使える状態にすることを指します。私たちが普段何気なく行っているパソコンの電源ボタンを押す動作も、実はコンピュータを起動させるための最初の1歩なのです。機械を起動するということは、人間で例えるならば、目を覚まして活動を開始するようなものです。コンピュータの場合、電源が入ると、まず最初に基本的なプログラムが読み込まれます。このプログラムは、いわばコンピュータの脳みそにあたる部分で、コンピュータ全体を制御するために欠かせないものです。基本的なプログラムが読み込まれると、続いてオペレーティングシステム(OS)と呼ばれるソフトウェアが起動します。OSは、コンピュータと私たち人間との橋渡しをする役割を担っており、ファイルの管理やアプリケーションの実行など、さまざまな機能を提供します。OSが起動することで、私たちは初めてコンピュータを操作し、様々な作業を行えるようになるのです。このように、起動は機械を動かすために欠かせないプロセスと言えるでしょう。私たちが快適にコンピュータを使えるのは、起動というプロセスを経て、様々なプログラムが順序良く読み込まれ、実行されているおかげなのです。

アプリケーションソフトの起動

コンピュータを立ち上げると、デスクトップ画面が表示され、様々な操作ができるようになります。しかし、この状態ではまだ、文書作成やインターネット閲覧といった具体的な作業はできません。これらの作業を行うためには、目的の動作に対応したアプリケーションソフトを起動する必要があります。

アプリケーションソフトとは、特定の作業や処理を行うためのソフトウェアのことです。例えば、文書作成を行うにはワードプロセッサソフト、インターネットを閲覧するにはウェブブラウザといった具合です。

アプリケーションソフトを起動するには、いくつかの方法があります。一般的なのは、画面左下のスタートメニューから起動する方法です。スタートメニューには、インストールされているアプリケーションソフトの一覧が表示されており、目的のソフトを選ぶだけで起動できます。また、デスクトップ上に作成されたショートカットアイコンをダブルクリックすることでも、アプリケーションソフトを起動できます。

アプリケーションソフトが起動すると、それぞれのソフト専用のウィンドウが開き、文書作成やインターネット閲覧といった具体的な作業が可能になります。このように、コンピュータを有効活用するためには、アプリケーションソフトの起動と操作が欠かせません。

起動とブートの違い

「起動」と「ブート」は、どちらもコンピュータを動かすために必要な言葉ですが、実際には異なる意味を持っています。

「ブート」とは、コンピュータの電源を入れた直後から、基本ソフトであるオペレーティングシステム(OS)が動き出すまでの過程を指します。この過程では、コンピュータ自身が正常に動作するかを確認する自己診断プログラムが実行されたり、OSを読み込むための準備が行われたりします。

「起動」は、もっと広い意味で使われる言葉です。一般的には、利用者がコンピュータを操作できる状態になるまでの過程全体を指します。つまり、ブートが完了してOSが起動し、さらにその上で動くアプリケーションソフトが使えるようになるまでを含みます。

例えるなら、ブートは車を走らせるためにエンジンをかける行為、起動は車に乗って目的地まで運転する行為と言えるでしょう。エンジンがかからなければ車は走りませんが、車を走らせるにはエンジンをかける以外にも様々な操作が必要です。

このように、「ブート」はコンピュータ内部のシステムを立ち上げるためのプロセス、「起動」は利用者が操作可能な状態にすることを広く指すと言えるでしょう。

| 項目 | 説明 | 例え |

|---|---|---|

| ブート | 電源投入後、OSが起動するまでの過程 | エンジンをかける |

| 起動 | 利用者が操作できる状態になるまで過程(ブートを含む) | 車に乗って目的地まで運転する |

起動をスムーズに行うために

毎日のことなので、コンピューターの起動はスムーズに済ませたいものです。起動にかかる時間を短縮するには、いくつかの効果的な方法があります。

まず、起動時に自動で立ち上がるソフトの数を見直してみましょう。たくさんのソフトが同時に起動しようとすると、その分だけコンピューターに負担がかかり、起動が遅くなってしまいます。普段使っていないソフトは、自動起動を停止したり、思い切って削除したりするのも良いでしょう。

また、ハードディスクの空き容量も起動速度に影響します。ハードディスクは、コンピューターの様々な情報を記憶しておく場所ですが、この空き容量が少なくなると、情報を読み書きする際に時間がかかってしまいます。こまめに不要なファイルは削除したり、写真や動画などの大きなデータは外付けの記憶装置に移したりして、ハードディスクには常に十分な空き容量を確保しておきましょう。

これらの工夫を心がけることで、コンピューターの起動をスムーズにし、快適な操作環境を実現できます。

| 目的 | 方法 | 詳細 |

|---|---|---|

| コンピューターの起動をスムーズにする | 自動起動するソフトの見直し |

|

| ハードディスクの空き容量の確保 |

|