迷惑メール防止法:その役割と影響

ITの初心者

先生、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」って、どんな法律か教えてください。

ITアドバイザー

簡単に言うと、迷惑メールを防ぐための法律だよ。たくさんの人に、同意を得ないで広告メールを送ることを禁止しているんだ。

ITの初心者

なるほど。迷惑メールを防ぐための法律なんですね。具体的にどんなメールがダメなんですか?

ITアドバイザー

例えば、受け取る人がほしいと言ってないのに、勝手に商品やサービスの広告を送ることは禁止されているよ。 相手が広告メールを受け取ることに同意している場合を除いてね。つまり、許可なく送られてくる広告メールは、この法律で規制されているんだ。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律とは。

情報技術に関する言葉である『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』について説明します。この法律は、短い時間に、誰彼構わず、大量に送られてくる広告メールなどの迷惑メールを取り締まるための法律です。受け取る人の許可なく送ることを禁じています。平成14年(2002年)に施行されました。簡単に『特定電子メール法』、『特定電子メール送信適正化法』、または『迷惑メール防止法』とも呼ばれています。

法律の目的

近ごろ、電子郵便が広く使われるようになり、同時に宣伝などを目的とした、無差別に大量に送られる迷惑な電子郵便が社会問題になっています。受け取る人の意思に反した大量の電子郵便が届くことで、通信網の負担が大きくなるだけでなく、受け取る側の大切な時間や労力が奪われることになります。このような迷惑な電子郵便の害悪を抑え、電子郵便を使った健全なやり取りを守るため、ある電子郵便の送信を適切にすることに関する法律、いわゆる迷惑電子郵便防止法が作られました。

この法律は、受け取る人の同意を得ずに商売を目的とした電子郵便を送ることを原則として禁じています。違反した者には罰則が設けられています。これにより、電子郵便を受け取る人の権利を守り、情報通信社会の秩序を守ることを目指しています。例えば、広告などを送る場合、受け取る人から事前に承諾を得る必要があります。承諾を得る方法は、電子郵便やウェブサイトの入力画面など、様々な手段が考えられますが、いずれの場合も、承諾を得たことを証明できるように記録を残しておくことが重要です。また、受け取る人が簡単に承諾を取り消せる仕組みを用意することも必要です。

迷惑電子郵便防止法は、常に変化する情報通信技術に対応するため、定期的に見直されています。最近では、携帯電話への迷惑なメッセージ対策なども強化されています。誰もが安心して電子郵便を利用できる環境を作るためには、一人ひとりが法律の内容を理解し、ルールを守ることが大切です。そして、事業者は常に最新の法律やガイドラインを確認し、適切な対応を取るように心がける必要があります。このように、利用者と事業者が共に協力することで、より良い情報通信社会を実現できると考えられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 迷惑メールの現状 | 無差別に大量に送られる迷惑な電子メールが社会問題になっている。通信網の負担増加、受信者の時間と労力の浪費。 |

| 迷惑メール防止法の目的 | 迷惑メールの害悪を抑え、電子メールを使った健全なやり取りを守る。受信者の権利を守り、情報通信社会の秩序を守る。 |

| 迷惑メール防止法の内容 | 受信者の同意を得ずに商用目的のメール送信を原則禁止。違反者には罰則あり。 |

| 広告送信のルール | 受信者から事前に承諾を得る必要がある。承諾を得たことを証明できる記録を残す。受信者が簡単に承諾を取り消せる仕組みを用意する。 |

| 法律の改訂 | 常に変化する情報通信技術に対応するため、定期的に見直し。携帯電話への迷惑メッセージ対策なども強化。 |

| より良い情報通信社会の実現 | 利用者:法律の内容を理解し、ルールを守る。事業者:常に最新の法律やガイドラインを確認し、適切な対応。利用者と事業者が協力。 |

規制の対象

この法律は、営利を目的として無差別に大量に送られる電子メールを規制の対象としています。 これは、金銭を得ることを目的として、不特定多数の人々に向けて送られる電子メールを指します。

具体的には、広告や宣伝、勧誘などを目的とする電子メールが規制の対象となります。例えば、商品の宣伝やサービスの案内、会員登録の勧誘といった内容の電子メールは、この法律の規制対象となる可能性が高いです。

一方で、個人が個人的なやり取りのために送る電子メールは規制の対象外です。例えば、友人や家族に送る近況報告や、趣味の仲間との情報交換といった個人的な内容の電子メールは、この法律の適用を受けません。

また、少数の特定の相手に対して送られる業務上の連絡も、規制の対象外です。例えば、取引先との打ち合わせの連絡や、社内での会議の通知などは、特定の相手に向けて送られる業務上の連絡であり、この法律の規制対象にはなりません。

受信者が事前に承諾している場合も、規制の対象外となります。例えば、会員登録の際に、広告メールの受信に同意した場合、その会員に対して送られる広告メールは規制の対象となりません。これは、受信者が自ら情報を受け取る意思表示をしているためです。

さらに、国や地方公共団体などの公的な機関からの通知も規制の対象外です。例えば、税金の納付案内や、災害時の避難情報などは、公的な機関が国民に伝える必要がある重要な情報であり、規制の対象とはなりません。

この法律は、事業者が適正な範囲で電子メールを利用できるように配慮しつつ、迷惑メールによる被害を最小限に抑えることを目的としています。

| メールの種類 | 規制対象 | 説明 |

|---|---|---|

| 営利目的の無差別大量メール | 対象 | 金銭を得ることを目的として、不特定多数の人々に向けて送られる広告・宣伝・勧誘などを目的とするメール |

| 個人的なメール | 対象外 | 友人や家族への近況報告、趣味の仲間との情報交換など |

| 少数の特定の相手への業務連絡 | 対象外 | 取引先との打ち合わせの連絡、社内での会議の通知など |

| 受信者が事前に承諾したメール | 対象外 | 会員登録時に広告メールの受信に同意した場合など |

| 公的機関からの通知 | 対象外 | 税金の納付案内、災害時の避難情報など |

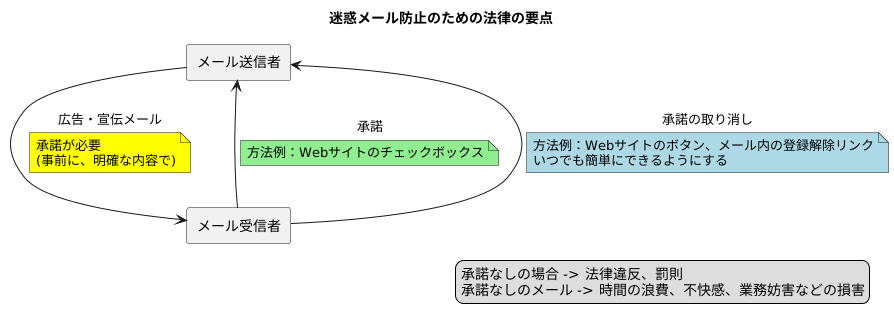

受信者の同意

迷惑メールをなくすための法律で最も大切なのが、受け取る人の承諾があるかどうかです。広告や宣伝などのメールを送る場合、送り主は受け取る人から事前にきちんと承諾をもらわなければなりません。承諾を得るときは、メールを送る目的や、メールに何が書いてあるか、誰が送るかなどを、はっきりと示す必要があります。例えば、何のサービスに登録した時に、メールでのお知らせを受け取るかを確認するチェックボックスがウェブサイトにあるのを見たことがある人もいるでしょう。ああいったものが承諾を得るための仕組みの一つです。

さらに、受け取る人がいつでも簡単に承諾を取り消せるようにしておくことも、送り主の義務です。承諾を得る時と同じように、ウェブサイト上でいつでも購読を解除できるボタンを用意したり、メールに登録解除のリンクを記載したりするなどの方法があります。受け取る人がメールを受け取りたくないと思った時に、すぐにやめる方法が用意されていなければなりません。

もし受け取る人が承諾していないのにメールを送ると、法律に違反することになり、罰を受けることになります。承諾を得ずにメールを送ることは、メールを受け取る人の時間を奪ったり、不快な思いをさせたりするだけでなく、業務に支障をきたすなどの損害を与える可能性もあります。そのため、法律で禁止されているのです。

この承諾という考え方は、メールを受け取る人の意思を尊重し、迷惑メールによって嫌な思いをする人や損害を受ける人を一人でも減らすための、とても重要な決まりです。送り主は常にこのことを忘れずに、相手に配慮したメール送信を心がける必要があります。そうでなければ、法律で罰せられるだけでなく、会社の評判を落としたり、顧客を失ったりすることにも繋がりかねません。皆が気持ちよくインターネットを利用できる環境を作るためにも、一人ひとりが迷惑メール対策への意識を高めていく必要があります。

罰則規定

迷惑メールを送りつける行為を取り締まる、迷惑メール防止法には、違反した者に対して、厳しく罰するための決まりが細かく定められています。この決まりによって、受け取る側の承諾を得ずに、宣伝や広告を目的としたメールを送りつけた場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。懲役と罰金の両方が科されることはありません。個人がメールを送った場合だけでなく、会社などの団体がメールを送った場合、3億円以下の罰金が科せられることもあります。このように、違反者個人だけでなく、団体に対しても厳しい罰則が設けられているのは、法律の効果を確実なものにし、迷惑メールの送信を少しでも減らすためです。

迷惑メール防止法では、罰金や懲役以外にも、行政機関による様々な対応が定められています。例えば、行政機関は、迷惑メールを送っている者に対して、警告を行うことができます。警告を受けたにも関わらず迷惑メールを送り続ける者に対しては、指示や命令を出すこともできます。行政機関によるこれらの対応は、裁判などによらずに行えるため、迷惑メールの送信に対して迅速な対応が可能となっています。迷惑メール防止法は、罰則規定だけでなく、行政機関による対応も組み合わせることで、迷惑メールの送信を抑制し、誰もが安心して情報通信技術を使える環境を目指しています。このような厳しい罰則規定は、ネット社会の秩序を守る上で重要な役割を担っています。誰もが安心して情報通信技術を利用できるよう、一人ひとりが法律を遵守し、迷惑メールの送信を控えることが大切です。

| 対象 | 罰則 | 行政機関の対応 |

|---|---|---|

| 個人 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 警告、指示、命令 |

| 会社などの団体 | 3億円以下の罰金 | 警告、指示、命令 |

法律の施行と効果

迷惑メール防止を目的とした法律は、西暦二〇〇二年、平成十四年に施行されました。この法律が施行されてから、無差別に大量に送られてくる迷惑メールの数は減ってきており、この法律の効果は一定程度認められています。以前は毎日のように大量の迷惑メールが届き、対応に苦慮していた人も多かったことでしょう。しかし、技術の進歩とともに迷惑メールを送る側の手口も巧妙になってきており、新たな問題も出てきています。

例えば、海外の計算機を中継して送られてくる迷惑メールや、送信元の電子郵便のあて先を偽って送られる迷惑メールなど、法律で規制することが難しい事例も報告されています。法律が作られた当時には想定されていなかった方法で迷惑メールが送られてくるようになり、いたちごっこの状態になっています。また、利用者を騙すために、件名や本文を工夫して、一見普通の電子メールのように見せかける手口も増えており、受信者が迷惑メールだと気づかずに開封してしまうケースも少なくありません。このような状況では、法律だけで迷惑メールを完全に防ぐことは難しいと言わざるを得ません。

そのため、関係している機関は常に警戒を怠らず、法律が正しく守られているかを確認する体制を強化し、法律の運用や改正を続けていく必要があります。また、利用者自身も迷惑メール対策の知識を深め、不審な電子メールは開かない、怪しい案内に返信しないなど、自衛策を講じることも重要です。関係機関と利用者が協力して、迷惑メールの被害を減らす努力を続けていくことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 迷惑メール防止法施行 | 2002年(平成14年) |

| 施行後の効果 | 迷惑メールの減少 |

| 新たな問題 | 海外中継サーバー、送信元偽装など、法律で規制しにくい迷惑メールの増加 |

| 迷惑メールの手口 | 件名や本文を工夫し、普通のメールに見せかける |

| 今後の対策 | 関係機関による監視体制の強化、法律の運用・改正、利用者による自衛策 |

今後の課題

迷惑メール問題への取り組みは、技術革新や社会の変化に合わせ、常に改善していく必要があります。現状の対策には限界があり、新たな問題も次々と発生しています。そのため、継続的な対策の見直しと強化が不可欠です。

近年の対策としては、人工知能を使った迷惑メール判別技術の開発が活発に行われています。これにより、従来の方法では見分けにくかった巧妙な迷惑メールも、高い精度で識別できるようになってきています。また、国境を越えた迷惑メールへの対策として、国際協力による情報共有や共同作戦も強化されています。各国が連携して取り組むことで、迷惑メール発信者を特定し、活動を抑止することが期待されます。

これらの技術的な対策に加えて、利用者一人ひとりの心がけも重要です。セキュリティ対策用の専用の仕組みを導入したり、怪しいメールは開かない、添付されているものを開かないといった基本的な対策を徹底することで、被害を未然に防ぐことができます。また、迷惑メールを見分けられるように、関連知識を学ぶことも大切です。発信者不明のメールや、心当たりのないメール、魅力的な内容で個人情報を聞き出そうとするメールなど、迷惑メールの特徴を理解し、注意深く対処することで、被害を最小限に抑えることができます。

より安全で安心できる情報通信環境を実現するためには、官民一体となった取り組みが欠かせません。法整備や技術開発を進めるだけでなく、利用者一人ひとりの意識向上を促すための啓発活動も重要です。関係者全体が協力して迷惑メール対策に取り組むことで、安全で快適な情報通信空間を築き、守り続けることができると考えられます。

| 対策の分類 | 具体的な対策 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 技術的対策 | 人工知能を用いた迷惑メール判別技術の開発 | 巧妙な迷惑メールを高精度で識別 |

| 国際協力による情報共有や共同作戦 | 迷惑メール発信者の特定と活動の抑止 | |

| 利用者側の対策 | セキュリティ対策用ツールの導入 | 被害の未然防止 |

| 怪しいメールや添付ファイルを開かない | 被害の未然防止 | |

| 迷惑メールに関する知識の学習 | 迷惑メールの特徴を理解し、適切な対処 | |

| 官民一体となった取り組み | 法整備、技術開発、利用者への啓発活動 | 安全で快適な情報通信空間の構築と維持 |