コピーコントロール情報:デジタル著作権を守る仕組み

ITの初心者

「コピーコントロール情報」って、何ですか?

ITアドバイザー

簡単に言うと、音楽や映画などを勝手に複製できないようにする仕組みのことだよ。 例えば、CDをコピーして友達にあげようとしても、それができないように制限をかける技術だね。

ITの初心者

なるほど。でも、どうしてそんなことをする必要があるんですか?

ITアドバイザー

それは、音楽や映画を作った人たちの権利を守るためだよ。勝手にコピーされてしまうと、作った人たちは利益を得ることが難くなって、新しい作品を作るのも難しくなってしまうんだ。

コピーコントロール情報とは。

「情報技術にまつわる『コピーコントロール情報』のことについて説明します。これは、内容の複製を制限する仕組み、いわゆるコピーガードのことです。」

コピーコントロール情報とは?

– コピーコントロール情報とは?「コピーコントロール情報」とは、デジタルデータの複製を制限する技術的な仕組みのことです。 音楽CD、DVD、ブルーレイディスクといった記録媒体や、デジタル書籍、ソフトウェアなどに組み込まれており、許可なく複製することを防ぎます。 従来のアナログ形式のデータと異なり、デジタルデータは劣化することなく簡単に複製できてしまうという特徴があります。そのため、音楽や映像作品、ソフトウェアなどが違法に複製され、インターネット上で広まってしまうケースが後を絶ちません。こうした状況は、制作者の権利を著しく侵害するだけでなく、コンテンツ産業全体の発展を阻害する要因にもなりかねません。そこで、デジタルデータの不正な複製を防ぎ、著作権を保護するために導入されたのが「コピーコントロール情報」です。 具体的な技術としては、データを暗号化したり、複製を制限する信号を埋め込んだりする方法などが用いられています。近年、インターネットの普及に伴い、違法なコンテンツ流通はますます深刻化しています。こうした背景から、「コピーコントロール情報」は、制作者の権利を守るための重要な技術として、これまで以上に注目されています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| コピーコントロール情報 | デジタルデータの複製を制限する技術的な仕組み |

| 目的 | デジタルデータの不正な複製を防ぎ、著作権を保護する |

| 対象 | 音楽CD、DVD、ブルーレイディスク、デジタル書籍、ソフトウェアなど |

| 背景 | デジタルデータは容易に複製できるため、違法な複製・流通が後を絶たない |

| 影響 | 制作者の権利侵害、コンテンツ産業の発展阻害 |

| 具体的な技術 | データの暗号化、複製を制限する信号の埋め込みなど |

| 現状 | インターネットの普及に伴い、違法コンテンツ流通は深刻化しており、コピーコントロール情報の重要性は高まっている |

コピーガードとの関係

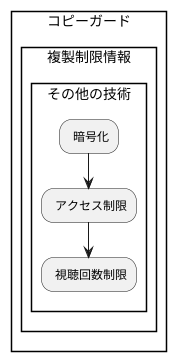

「複製制限情報」と「コピーガード」は、よく同じものと思われがちですが、正確には異なる意味を持っています。「コピーガード」は、複製制限情報も含めた、複製をできないようにする、より広範囲な技術や仕組み全体を指すことが多いです。つまり、複製制限情報はコピーガードを実現するための具体的な技術の一つと言えるでしょう。

例えば、音楽CDに記録されている複製制限情報は、パソコンでのデジタルコピーを防ぐコピーガードの一部として機能します。音楽CDをパソコンでコピーしようとすると、この複製制限情報がパソコンに読み取られ、コピーができないように動作します。このように、複製制限情報はコピーガードの中で重要な役割を担っています。

しかし、複製制限情報はコピーガードの一部に過ぎず、コピーガードには他にも様々な技術が使われています。例えば、DVDなどでは、映像や音声のデータを暗号化することで不正なコピーを防ぐ技術が使われています。また、インターネット上で配信されるデジタルコンテンツなどでは、アクセス制限や視聴回数制限などの技術が使われています。

このように、コピーガードは様々な技術を組み合わせて実現されており、複製制限情報は、その中の一つとして重要な役割を担っていると言えるでしょう。

具体的な技術

複製を制御する技術は、時代の流れと共に大きく変化してきました。初期の音楽CDでは、CDの規格からわざと外れたデータ構造を採用することで、パソコンでの読み込みを困難にする方法が用いられていました。これは、パソコンで簡単に複製できないようにするための工夫でした。

しかし、技術の進歩は早く、この方法はすぐに効果を失ってしまいました。

そこで登場したのが、暗号化技術を用いてコンテンツそのものを保護するDRM(デジタル著作権管理)技術です。

DRMは、許可された利用者だけにコンテンツの利用を許可する仕組みであり、従来の方法よりもはるかに高度な著作権保護を実現しています。

DRMは、音楽や動画、電子書籍など、様々なデジタルコンテンツの保護に利用されています。

違法コピーや不正利用を防ぎ、著作権者の権利を守る上で、DRMは重要な役割を担っています。

| 時代 | 複製制御技術 | 特徴 |

|---|---|---|

| 初期 | 規格外データ構造 | – CDの規格からわざと外れたデータ構造を採用 – パソコンでの読み込みを困難にする – パソコンでの複製を防止 |

| 現代 | DRM(デジタル著作権管理) | – 暗号化技術を用いてコンテンツを保護 – 許可された利用者だけにコンテンツの利用を許可 – 音楽、動画、電子書籍など様々なデジタルコンテンツに利用 |

メリットと課題

– メリットと課題

コピーコントロール情報は、創造性あふれる作品を生み出す人々にとって、その権利を守る上で大きな強みとなります。 違法に複製されてしまうのを防ぐことで、作品を生み出した人が正当な報酬を得られるようになり、創作活動を支える大きな力となります。その結果、経済的な損失を抑えられるだけでなく、音楽や映画、ソフトウェアなど、様々な文化の発展にもつながっていくと考えられます。

しかし、コピーコントロール情報には、正規のユーザーにとっても、使い勝手が悪くなってしまう可能性があるという側面も持ち合わせています。 例えば、万が一に備えて作品の複製を保存しておきたい場合や、異なる機器で作品を楽しみたい場合でも、制限がかかってしまうことがあります。そのため、ユーザーの利便性を損なうことなく、いかに効果的に権利を守っていくかという点が、重要な課題として浮かび上がってきます。

さらに、技術は常に進化し続けるもののため、コピーコントロールの技術を突破したり、回避したりする方法も後を絶ちません。 このような状況に対応するためには、常に最新の技術を取り入れ、いたちごっこの状態であっても、絶え間なく対策を講じていく必要があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット | – 創造性あふれる作品を生み出す人々の権利を守る – 作品を生み出した人が正当な報酬を得られるようにする – 経済的な損失を抑える – 音楽や映画、ソフトウェアなど、様々な文化の発展につながる |

| 課題 | – 正規のユーザーにとっても、使い勝手が悪くなってしまう可能性がある – ユーザーの利便性を損なうことなく、いかに効果的に権利を守っていくか – 技術の進化により、コピーコントロールの技術を突破したり、回避したりする方法も後を絶たない – 最新の技術を取り入れ、絶え間なく対策を講じていく必要がある |

今後の展望

– 今後の展望

目覚ましい進歩を遂げるデジタル技術は、私たちの生活を豊かにする一方で、著作権保護の重要性を一層高めています。これまで以上に簡単にデジタルコンテンツを複製、共有できるようになった現代において、創作者の権利を守り、公正な創作活動の場を維持することは喫緊の課題です。

このような状況を踏まえ、人工知能やブロックチェーン技術といった最新技術を活用した、より高度なコピーコントロール技術の開発が期待されています。例えば、人工知能は膨大なデータから著作物の特徴を学習し、違法コピーの検出や削除を自動化するのに役立ちます。また、ブロックチェーン技術は、デジタルコンテンツの取引履歴を記録・追跡することで、著作権者の権利を明確化し、不正利用を抑止する効果が期待できます。

ただし、技術的な進歩の一方で、ユーザーの利便性を損なわない柔軟な著作権管理システムの構築も重要な課題です。厳格すぎる保護は、正当な利用を阻害し、文化の発展を妨げる可能性も孕んでいます。

創作者とユーザーの双方にとってより良い環境を実現するためには、技術開発と並行して、社会的な議論を進めていく必要があります。新しい技術がもたらす影響や課題を多角的に検討し、著作権保護と利便性のバランスをどのように取るべきか、広く議論を深めていくことが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 現状 | – デジタル技術の進歩によりコンテンツの複製・共有が容易化 – 著作権保護の重要性が増大 |

| 今後の展望(技術面) | – AIやブロックチェーン技術を活用したコピーコントロール技術の開発 – AIによる違法コピーの自動検出・削除 – ブロックチェーンによるコンテンツ取引履歴の記録・追跡 |

| 課題 | – ユーザーの利便性を損なわない柔軟な著作権管理システムの構築 – 厳格すぎる保護による正当な利用の阻害や文化発展の阻害 |

| 必要な取り組み | – 技術開発と並行した社会的な議論 – 新技術の影響や課題の多角的な検討 – 著作権保護と利便性のバランスに関する議論 |