潜む脅威:マクロ感染型ウイルス

ITの初心者

先生、「マクロ感染型ウイルス」ってよく聞くんですけど、どんなウイルスなんですか?

ITアドバイザー

「マクロ感染型ウイルス」は、ワープロや表計算ソフトの「マクロ」と呼ばれる機能を使って感染を広げるウイルスだよ。マクロというのは、決まった作業を自動化するための機能のことだね。

ITの初心者

作業を自動化する機能が悪用されるんですね…。具体的にどういう風に感染するんですか?

ITアドバイザー

ウイルスが仕込まれたファイルを開くと、そのファイルに含まれるマクロが自動的に実行されて、感染するんだ。感染したファイルは、さらに他のファイルにもウイルスを仕込むようになるので、あっという間に広がってしまう危険性があるんだよ。

マクロ感染型ウイルスとは。

『マクロ感染型ウイルス』という、情報技術関係の言葉について説明します。この言葉は『マクロウイルス』とも呼ばれています。つまり、『マクロウイルス』の別の言い方です。詳しくは『マクロウイルス』の説明をご覧ください。

概要

事務作業を簡単にするための道具である表計算ソフトや文書作成ソフトには、決まった作業を自動でしてくれる便利な機能があります。この機能は、一連の操作をまとめて登録し、自動的に実行させることができるもので、よく使う作業を登録しておけば、何度も同じ作業を繰り返す手間を省くことができます。例えば、書類の書式を整えたり、複雑な計算をしたりといった作業を自動化できます。

しかし、この便利な機能を悪用するコンピュータウイルスが存在します。これは、マクロ感染型ウイルスと呼ばれ、マクロウイルスとも呼ばれています。このウイルスは、自動化機能に悪意のあるプログラムを埋め込み、感染を広げます。

ウイルスに感染したファイルを開くと、隠れていた悪意のあるプログラムが実行され、様々な問題を引き起こします。例えば、大切な個人情報を盗み出されたり、ファイルが壊されたり、コンピュータが不安定になったりします。最悪の場合、コンピュータが全く使えなくなることもあります。

このウイルスは、感染したファイルがメールに添付されたり、記憶装置に保存されたりして広がっていきます。そのため、知らない人から送られてきたファイルや、出所が不明なファイルは開かないようにすることが大切です。また、ウイルス対策ソフトを導入し、常に最新の状態に保つことも重要です。ウイルス対策ソフトは、ウイルスに感染したファイルを検知し、駆除する役割を果たします。これらの対策をしっかりと行うことで、マクロ感染型ウイルスからコンピュータを守り、安全に利用することができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 機能 | 表計算ソフトや文書作成ソフトの決まった作業を自動でしてくれる機能 |

| メリット | よく使う作業を登録しておけば、何度も同じ作業を繰り返す手間を省くことができる。書類の書式設定、複雑な計算などを自動化できる。 |

| デメリット(ウイルス悪用) | マクロ感染型ウイルス(マクロウイルス)が悪意のあるプログラムを埋め込み、感染を広げる。 |

| ウイルスの影響 | 個人情報の盗難、ファイルの破損、コンピュータの不安定化、最悪の場合コンピュータが使用不能になる。 |

| 感染経路 | 感染したファイルがメール添付や記憶装置経由で拡散。 |

| 対策 | 知らない人や出所不明のファイルを開かない。ウイルス対策ソフトを導入し、最新の状態に保つ。 |

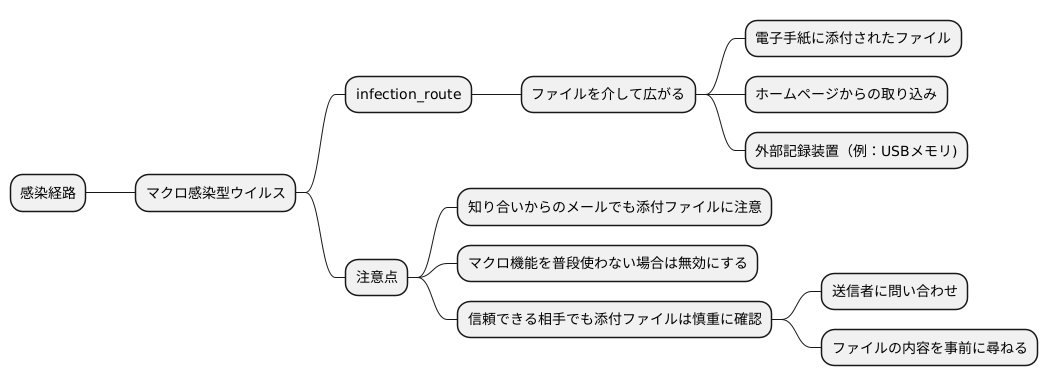

感染経路

感染経路について詳しく説明します。マクロ感染型ウイルスは、感染したファイルを介して広がるという特徴を持っています。具体的には、電子手紙に添付されたファイル、ホームページからの取り込み、USBメモリのような外部の記録装置を経由して、私たちの機械に入り込みます。

特に気を付けたいのが、電子手紙に添付された一見安全そうな書類ファイルです。これを開いたとたんに感染してしまう場合が多く、大きな危険が潜んでいます。こうしたファイルは、多くの場合、知り合いからの手紙に紛れて届くため、つい警戒心を解いて開いてしまう人も少なくありません。そのため、たとえ知り合いからの手紙であっても、添付ファイルには十分な注意が必要です。

また、マクロ感染型ウイルスは、マクロ機能が有効になっている場合のみ活動します。マクロとは、決まった作業を自動的に行うための機能ですが、これを有効にする設定にしていると、ウイルスの侵入を許してしまう危険性が高まります。普段からマクロ機能を使う必要がない場合は、無効にしておくことをお勧めします。

セキュリティ対策用の特別な道具を導入していても、マクロを有効にするとウイルスが活動してしまう可能性があります。ファイルの出所が不明な場合は特に注意が必要です。信頼できる相手からのファイルであっても、添付ファイルを開く際は慎重に確認することが大切です。送信者に問い合わせて、本当にファイルを送信したのかを確認したり、ファイルの内容を事前に尋ねたりするなど、感染を防ぐための対策を心がけましょう。

感染の兆候

怪しい挙動をする機械ウイルスは、様々な形でその存在を知らせます。まるで病気の兆候のように、普段とは異なる様子を見せるのです。例えば、よく使う事務仕事用の道具が急に不安定になり、思うように動かなくなることがあります。画面には見たことのないエラーの知らせが何度も現れ、作業を邪魔します。また、大切に保管していた書類が勝手に書き換えられたり、消えてしまったりする恐ろしい出来事も起こり得ます。さらに、覚えのない大量の手紙が自分の発信元として勝手に送られることもあります。まるで誰かがあなたの名前を使って、大量の迷惑な手紙をばらまいているかのようです。

これらの異変に少しでも気づいたら、すぐに機械の健康診断をする必要があります。機械を守るための専用の道具を使って、隅々まで検査を行い、怪しいものの有無を確かめるのです。もし、怪しいものが潜んでいると分かった場合は、専用の道具を使って駆除する必要があります。まるで体の中にいる悪いものを取り除くように、機械の中から怪しいものを取り除き、正常な状態に戻すことが大切です。

怪しい挙動にいち早く気づき、適切な処置をすることが、被害を最小限に抑えるために重要です。早期発見と迅速な対応は、機械の健康を守る上で非常に大切です。まるで病気の初期症状に気づいてすぐに病院に行くように、機械の異変にも迅速に対応することで、大きな問題になる前に食い止めることができるのです。日頃から機械の状態に気を配り、異変があればすぐに対応することで、安心して機械を使うことができるでしょう。

| 兆候 | 対応 |

|---|---|

| 事務仕事用の道具が不安定になり、思うように動かない 画面に見たことのないエラーの知らせが何度も現れる |

機械の健康診断(専用の道具で検査) 怪しいものの駆除(専用の道具で駆除) 早期発見と迅速な対応 |

| 大切に保管していた書類が勝手に書き換えられたり、消えてしまったりする | |

| 覚えのない大量の手紙が自分の発信元として勝手に送られる |

対策

悪意のあるプログラムが仕込まれた書類ファイルを開いてしまうことを防ぐには、幾つかの対策を組み合わせることが重要です。まず、心当たりのない人や組織から送られてきた電子メールに添付されているファイルは、絶対に開かないようにしましょう。メールの差出人が誰か分からなかったり、本文の内容に不審な点がある場合は特に注意が必要です。また、よく知っている人や組織から送られてきたように見えても、本文にファイルを開くように促す妙な表現が含まれている場合は、添付ファイルを開く前に相手に確認を取るようにしましょう。

次に、ホームページから書類ファイルを写し込む際にも注意が必要です。信頼できるホームページを選ぶことはもちろん、ファイルの説明をよく読んで、本当に必要なファイルかどうかを確認することが大切です。怪しいホームページや、ファイルの内容が不明な場合は、ダウンロードを控えましょう。

書類ファイルに含まれる小さな実行プログラムは、多くの場合、安全のために動かないようになっています。書類を開く際に小さな実行プログラムを動かすかどうか尋ねられた場合は、本当に動かす必要があるのかよく考えましょう。小さな実行プログラムは、書類の機能を拡張するために使われますが、悪意のあるプログラムを動かすために悪用される場合もあります。小さな実行プログラムを動かす必要がある場合は、信頼できる作成者によって作成された書類であることを確認してから動かすようにしましょう。普段は小さな実行プログラムが動かないように設定しておき、必要な場合だけ設定を変更するようにしましょう。

更に、有害なプログラムを検知して駆除するための専用の道具を導入し、常に最新の状態に保つことも大切です。有害なプログラムは日々進化しており、古い道具では最新の有害なプログラムを検知できない可能性があります。定期的に道具の更新を確認し、最新の有害なプログラムの脅威から守りましょう。

加えて、定期的に記録装置全体を検査することも重要です。有害なプログラムが潜んでいないかを確認し、早期発見、早期駆除に繋げましょう。これらの対策をしっかりと行うことで、悪意のあるプログラムから記録装置や大切な情報を守ることができます。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| メールの添付ファイル | 心当たりのない人や組織からのメールの添付ファイルは開かない。差出人不明や本文に不審な点がある場合は特に注意。知っている人からのメールでも、本文にファイルを開くように促す妙な表現がある場合は確認を取る。 |

| ホームページからのダウンロード | 信頼できるホームページを選ぶ。ファイルの説明をよく読んで、本当に必要なファイルか確認。怪しいホームページや内容不明なファイルはダウンロードしない。 |

| 小さな実行プログラム | 安易に実行しない。本当に必要かよく考える。信頼できる作成者か確認。普段は実行しない設定にし、必要な場合だけ変更する。 |

| 有害プログラム対策ソフト | 導入し、常に最新の状態に保つ。定期的に更新を確認。 |

| 定期的な検査 | 記録装置全体を検査し、有害なプログラムの早期発見、早期駆除に努める。 |

予防策

計算機を巧妙に狙う、小さなプログラム、マクロ感染型ウイルス。この目に見えない脅威から大切な情報を守るには、日頃からの備えが肝心です。まず、計算機の土台となる基本部分や、様々な作業を助ける道具の欠陥を埋める更新プログラムを欠かさず適用しましょう。これは、家の壁のひび割れを修理して、泥棒の侵入を防ぐようなものです。次に、番犬のように計算機を見守ってくれるウイルス対策用の道具を導入し、その道具の知識も常に最新の状態に保ちましょう。これにより、最新の悪者にも立ち向かう準備が整います。

また、怪しい手紙や、手紙に挟まれたファイルは開かない、信頼できない場所に近寄らないなど、基本的な用心も怠らないようにしましょう。知らない人に声をかけられた時と同じように、用心深く行動することが大切です。さらに、定期的に情報の写しを作成しておきましょう。これは、万が一、情報が盗まれたり壊されたりした場合でも、元の状態に戻せるようにするための備えです。大切な写真や書類のコピーを取っておくのと同じように、情報の写しはいざという時の助けになります。

これらの備えを毎日続けることで、マクロ感染型ウイルスから計算機を守り、安全に使い続けることができます。家の鍵を毎日かけるように、これらの対策を習慣づけることで、安心して計算機を使うことができます。

| 対策 | 説明 | 例え |

|---|---|---|

| OSやソフトウェアの更新プログラムの適用 | システムの脆弱性を修正し、ウイルスの侵入を防ぐ | 家の壁のひび割れを修理する |

| ウイルス対策ソフトの導入と最新状態の維持 | ウイルスを検知・駆除し、最新の脅威に対応 | 番犬のように計算機を見守る |

| 不審なファイルやリンクを開かない | 怪しい情報源からウイルス感染を防ぐ | 知らない人に声をかけられた時と同様の用心 |

| データのバックアップ | データの損失や盗難に備える | 大切な写真や書類のコピー |

まとめ

小さなプログラムを組み込んだ文書ファイルなどを使って広がる、悪意のあるプログラムが、いわゆる「マクロ感染型ウイルス」です。このウイルスは、表計算や文書作成といった、よく使われる事務作業用のソフトの機能を巧みに利用して、コンピュータに入り込み、様々な問題を引き起こします。感染すると、コンピュータの動作が不安定になったり、大切なデータが消えてしまったり、最悪の場合、コンピュータが全く使えなくなることもあります。

このようなウイルスによる被害を防ぐには、日頃からきちんと対策を行い、感染のリスクを減らすことが大切です。まずは、知らない人から送られてきたファイルや、インターネット上からダウンロードしたファイルなど、出どころがはっきりしないファイルは絶対に開かないようにしましょう。また、事務作業用のソフトには、「マクロ」と呼ばれる小さなプログラムを実行する機能が備わっていますが、この機能を普段から使わないのであれば、設定で無効にしておくことで、感染のリスクを減らすことができます。そして、ウイルス対策ソフトを導入し、常に最新の状態に保つことも重要です。ウイルス対策ソフトは、コンピュータに侵入しようとするウイルスを検知し、排除する役割を果たしてくれます。

さらに、基本ソフト(OS)やアプリケーションソフトの更新プログラムが公開されたら、すぐに適用するようにしましょう。これらの更新プログラムには、セキュリティ上の欠陥を修正するためのものが含まれていることが多く、ウイルス感染のリスクを低減するために不可欠です。大切なデータは、定期的に別の場所に保存しておくことも忘れてはいけません。もしウイルスに感染してデータが消えてしまった場合でも、保存しておいたデータから復元することができます。

これらの対策を継続的に行うことで、マクロ感染型ウイルスからコンピュータを守り、安全な状態を保つことができます。情報機器を使う上では、常にセキュリティへの意識を高め、安全な環境を維持していくことが重要です。

| 対策 | 説明 |

|---|---|

| 出どころ不明のファイルを開かない | 知らない人から送られてきたファイルや、インターネット上からダウンロードしたファイルなど、出どころがはっきりしないファイルは絶対に開かない。 |

| マクロ機能を無効にする | 事務作業用のソフトのマクロ機能を普段から使わないのであれば、設定で無効にしておく。 |

| ウイルス対策ソフトの導入と更新 | ウイルス対策ソフトを導入し、常に最新の状態に保つ。 |

| OSやアプリケーションソフトの更新 | 公開された更新プログラムをすぐに適用する。 |

| データのバックアップ | 大切なデータは、定期的に別の場所に保存しておく。 |