バックアップの重要性

ITの初心者

「バックアップ」ってよく聞くけど、具体的に何をすることなの?

ITアドバイザー

良い質問だね!パソコンの中の大事なデータが、壊れたりなくなったりした場合に備えて、別の場所にコピーを作っておくことだよ。

ITの初心者

なるほど。じゃあ、コピーを作っておく場所はどこでもいいの?

ITアドバイザー

ううん。パソコン本体とは別の場所が良いよ。例えば、外付けのハードディスクやUSBメモリ、クラウドサービスなどが考えられるね。

backupとは。

「コンピューターで使われる言葉で、『バックアップ』というものがあります。これは、パソコンの中の大切なデータやプログラムが、壊れたり、盗まれたり、なくなったりした時のために、別の場所にコピーを作っておくことを言います。コピーしたデータやプログラム自体を指すこともあります。『バックアップコピー』と呼ばれることもあります。」

バックアップとは

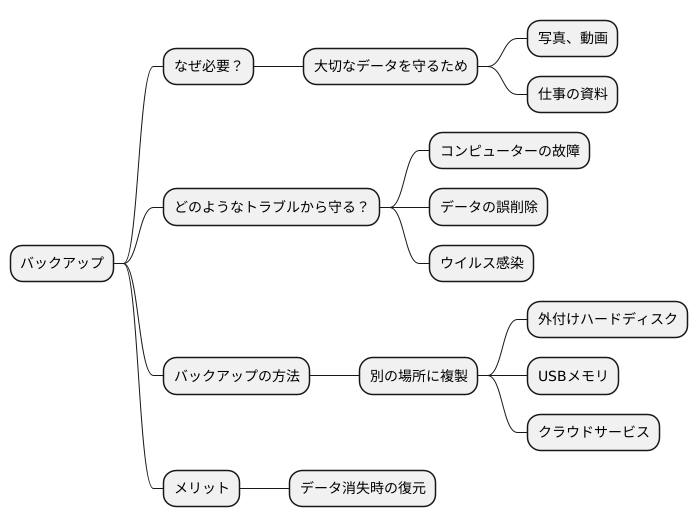

– バックアップとは日々、仕事やプライベートで利用するコンピューターには、写真や動画、仕事の資料など、大切なデータが数多く保存されています。もしも、コンピューターが突然壊れてしまったり、誤ってデータを消してしまったりしたら、とても困りますよね。このような予期せぬトラブルから大切なデータを守るための方法として、バックアップがあります。バックアップとは、コンピューター上のデータやプログラムを別の場所に複製することを指します。例えば、パソコン本体のハードディスクやSSDに保存されているデータは、外付けのハードディスクやUSBメモリ、クラウドサービスなど、別の場所に複製することでバックアップを取ることができます。バックアップを取ることの大きなメリットは、元のデータに何か問題が発生した場合でも、複製したデータから復元できるという点にあります。コンピューターの故障や誤操作、ウイルス感染など、データ消失のリスクは常に存在します。しかし、こまめにバックアップを取っておけば、万が一データが消失してしまっても、以前の状態に復元することが可能になります。バックアップは、データ消失のリスクを軽減するための、いわば「保険」のようなものです。大切なデータを失わないためにも、日頃からこまめなバックアップを心がけましょう。

バックアップの必要性

今日では、仕事でもプライベートでも、コンピューターなしの生活は考えられないほど、私たちの生活に深く浸透しています。写真、動画、書類など、デジタルデータは私たちの生活の記録そのものです。しかし、便利な反面、常にデータ消失のリスクと隣り合わせであることを忘れてはなりません。

パソコンの故障は、いつ起こるかわかりません。ハードディスクの寿命や、予期せぬ落下による衝撃など、突然データにアクセスできなくなる可能性も十分考えられます。また、悪意のあるウイルス感染によって、大切なデータが破壊されたり、外部に漏洩したりする危険性もあります。さらに、うっかりミスによる誤操作もデータ消失のよくある原因の一つです。必要なファイルを誤って削除してしまったり、上書き保存してしまったりと、取り返しのつかない事態になる前に、対策を講じておく必要があります。

このようなトラブルに見舞われた時、頼りになるのが「バックアップ」です。バックアップとは、万一データが消失した場合に備え、あらかじめ複製を作成しておくことを指します。バックアップがあれば、たとえデータが消失するような事態が発生しても、複製したデータから復元することができ、被害を最小限に抑えられます。つまり、バックアップは私たちのデジタルライフを守る上で、非常に重要な役割を担っているのです。

| ヘッダー | 内容 |

|---|---|

| デジタルデータの重要性 | – 仕事でもプライベートでも、コンピューターなしの生活は考えられない – 写真、動画、書類など、デジタルデータは私たちの生活の記録そのもの |

| データ消失のリスク | – パソコンの故障(ハードディスクの寿命、落下による衝撃など) – ウイルス感染によるデータの破壊や漏洩 – うっかりミスによる誤操作(誤削除、上書き保存など) |

| バックアップの重要性 | – 万一データが消失した場合に備え、あらかじめ複製を作成しておくこと – データ消失時の復旧に役立ち、被害を最小限に抑える – デジタルライフを守る上で非常に重要な役割を担う |

バックアップの方法

大事なデータを守るためには、定期的にバックアップを行うことが欠かせません。バックアップの方法には、大きく分けて二つの方法があります。

一つ目は、外付けハードディスクやUSBメモリといった外部記憶装置にデータを保存する方法です。この方法は、比較的安価に導入できることや、大容量のデータを保存できることがメリットとして挙げられます。そのため、写真や動画など容量の大きいファイルを多く扱う場合に適しています。しかし、外部記憶装置自体を紛失したり、破損したりしてしまうと、データが失われてしまうリスクがあります。

二つ目は、インターネット上のサーバーにデータを保存する、いわゆるクラウドバックアップです。クラウドバックアップは、インターネットに接続できる環境であれば、いつでもどこでもデータにアクセスできることが大きなメリットです。また、火災や水害などの災害時にもデータが失われにくいという点も魅力です。ただし、サービスによっては月額料金が発生したり、保存容量が制限されていたりする場合があるので、事前に確認が必要です。

| バックアップ方法 | メリット | デメリット | 備考 |

|---|---|---|---|

| 外部記憶装置 (例:外付けHDD, USBメモリ) |

・安価に導入できる ・大容量のデータを保存可能 |

・紛失、破損のリスク | 写真や動画など容量の大きいファイルに最適 |

| クラウドバックアップ | ・インターネットに接続できる環境であれば、いつでもどこでもデータにアクセスできる ・災害時にもデータが失われにくい |

・月額料金が発生する場合がある ・保存容量が制限される場合がある |

サービス内容を事前に確認 |

適切なバックアップの頻度

– 適切なバックアップ頻度

コンピュータを使う上で、作成したデータやシステムの情報を別の場所に複製しておく「バックアップ」は非常に重要です。万が一、コンピュータが故障したり、誤ってデータを消去してしまったりした場合でも、バックアップがあれば元の状態に戻すことができます。

では、どのくらいの頻度でバックアップを取れば良いのでしょうか?これは、データの重要度や更新頻度によって異なってきます。毎日こまめに更新するような重要なデータ、例えば、日々の業務で作成する書類や顧客情報などは、可能な限り毎日バックアップを取得することが望ましいです。毎日バックアップを取っておけば、万が一データが消失した場合でも、前日の状態には戻せる可能性が高まります。

一方、週に一度程度しか更新しないデータや、それほど重要ではないデータであれば、毎週一回のバックアップで十分な場合もあります。

最適なバックアップ頻度は、データの消失によって生じる損失と、バックアップを取るために必要な時間や手間を比較検討して決めると良いでしょう。毎日バックアップを取るのが難しい場合は、せめて週に一度はバックアップを取るように心がけましょう。また、重要なデータは複数箇所にバックアップを取っておくと、より安心です。

| データの種類 | 更新頻度 | バックアップ頻度 |

|---|---|---|

| 重要なデータ (日々の業務書類、顧客情報など) |

毎日 | 可能であれば毎日 少なくとも週に一度 |

| 重要ではないデータ | 週に一度程度 | 週に一度 |

まとめ

昨今では、パソコンやスマートフォンなど、デジタル機器に保存するデータが増えています。写真や動画、仕事の資料など、大切なデータも多いでしょう。しかし、これらの機器は故障や破損、あるいは盗難のリスクもあり、突然データにアクセスできなくなる可能性もゼロではありません。万が一データが消失してしまうと、金銭的な損失や時間的なロス、精神的なダメージを受ける可能性もあります。

こうしたリスクを軽減するために重要なのが、データのバックアップです。バックアップとは、簡単に言えばデータの複製を作成しておくことです。複製があれば、機器に何かあってもデータ自体は守られます。バックアップは、外付けハードディスクやUSBメモリ、クラウドサービスなど、様々な方法で行えます。

重要なのは、自分のデータ量や利用環境、そして予算などに合わせて、最適な方法を選択することです。また、バックアップは一度行えば終わりではありません。定期的に、できれば自動的に行うように設定することで、常に最新の状態を保つことが重要です。

デジタル機器やサービスは日々進化しており、バックアップの方法も多様化しています。最新の技術やサービスも積極的に活用しながら、安全なデジタルライフを実現しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| デジタルデータの増加 | パソコン、スマートフォンなどデジタル機器に保存するデータが増加(写真、動画、資料など) |

| データ消失のリスク | 機器の故障、破損、盗難により、データにアクセスできなくなる可能性あり |

| データ消失による損失 | 金銭的損失、時間的ロス、精神的ダメージ |

| データ消失対策 | データのバックアップ |

| バックアップとは | データの複製を作成すること |

| バックアップ方法 | 外付けハードディスク、USBメモリ、クラウドサービスなど |

| バックアップ方法の選択基準 | データ量、利用環境、予算 |

| バックアップの頻度 | 定期的に、できれば自動的に実施 |

| デジタルライフの安全確保 | 最新の技術やサービスを活用 |