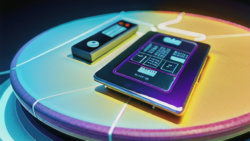

デバイス

デバイス 誰でもわかる!USBフラッシュドライブ解説

- USBフラッシュドライブとはUSBフラッシュドライブは、小型で軽量なデータ保存装置です。まるで鍵のように持ち運べる形状から、「USBメモリ」や「フラッシュメモリ」とも呼ばれています。 USBポートに直接接続して使用するため、パソコンやその他の機器間で簡単にデータの受け渡しができます。従来のフロッピーディスクやCD-ROMと比べて、容量が大きく、読み書き速度が速い点が特徴です。 また、衝撃に強く、振動や落下によるデータ破損の可能性が低いことも利点として挙げられます。近年では、パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットに直接接続できる製品も増えており、ますます利便性が高まっています。写真や動画、音楽など、様々なデータを手軽に持ち運べるため、プライベートだけでなく、ビジネスシーンでも広く活用されています。