ハードウエア

ハードウエア 動作周波数:処理速度の鍵

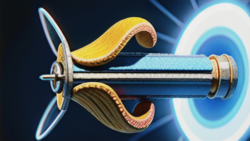

計算機の心臓部にあたる中央処理装置(中央演算処理装置)、主記憶装置、その他部品が、足並みをそろえて動くために必要な信号の回数を動作回数といいます。この信号は、計算機内部で指揮者のような役割を担い、各装置が正しいタイミングで情報のやり取りや計算を滞りなく行えるようにしています。例えるなら、大勢の楽団員が指揮者の指示に従って、美しい演奏を作り上げるように、動作回数は計算機内部の様々な装置が秩序を保って動作するための土台となります。

この動作回数は、一秒間に何回信号が出されるかを示す単位であるヘルツで表されます。例えば、3ギガヘルツの動作回数とは、一秒間に30億回の信号が出ているという意味です。この回数は、計算機の処理速度に直結します。動作回数が高いほど、一秒間に処理できる信号の回数が増え、結果として計算機の処理速度が向上します。

同じ種類の計算機であっても、動作回数が異なると性能に差が出てきます。高性能な計算機ほど、動作回数が高く設定されているため、複雑な計算や大量の情報の処理を速やかに行うことができます。しかし、動作回数が高いほど消費電力も大きくなるため、用途に合わせて適切な動作回数の計算機を選ぶことが大切です。

さらに、動作回数は計算機の発熱量にも関係しています。高い動作回数で動作させるほど、計算機内部の部品はより多くの熱を発生させます。そのため、高性能な計算機は冷却装置の性能も重要になります。適切な冷却装置を用いることで、計算機を安定して動作させ、故障を防ぐことができます。