ハードウエア

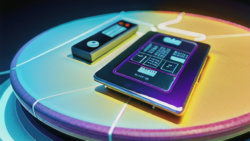

ハードウエア 家庭で手軽に使える!ネットワーク接続型記憶装置

皆さんは、『ネットワーク接続型記憶装置』という言葉を聞いたことがありますか?これは、家庭や会社といった比較的小さな繋がりの中で、情報を保管したり、共有したりするのを簡単にしてくれる装置です。よく『ナス』と略して呼ばれています。

この装置の一番の特徴は、パソコンや携帯電話、板状の携帯情報端末など、色々な機器から、繋がりを通してアクセスできることです。従来の、パソコンに直接繋ぐ外付けの記憶装置とは違い、繋がりの中に直接繋ぐことで、複数の機器から同時に情報の読み書きができます。

家族で写真や動画を共有したい時、どうでしょうか?いちいちそれぞれの機器にコピーする手間が省けますよね。会社の仲間と一緒に仕事をする際にも、書類のやり取りが簡単になります。例えば、みんなで同じ企画書に書き込みをしたり、修正したりする作業もスムーズになります。

ネットワーク接続型記憶装置には、他にも便利な機能が備わっている機種もあります。例えば、自動的に情報を別の場所に複製して保管してくれる機能。これは、万が一装置が壊れても、複製しておいた情報が失われないようにするためのものです。また、遠く離れた場所からでも情報にアクセスできる機能もあります。出張先から会社の資料を見たい時などに役立ちます。

このように、ネットワーク接続型記憶装置は、情報を安全に保管し、共有するための便利な道具です。様々な機器で情報を共有したい、あるいは万が一に備えて情報を守りたいと考えている方は、導入を検討してみてはいかがでしょうか。