ハードウエア

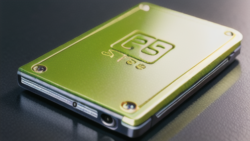

ハードウエア 高速・軽量・コンパクト!未来の記憶装置フラッシュSSD

パソコンやスマートフォンなど、私たちの身の回りには多くの電子機器があふれています。これらの機器が情報を処理し、記録するためには、情報を記憶しておくための装置が欠かせません。従来、この役割を担ってきたのがハードディスクドライブ(HDD)と呼ばれる記憶装置です。HDDは、円盤状の記憶媒体をモーターで回転させ、磁気ヘッドを使ってデータを読み書きする仕組みで、長年にわたり広く利用されてきました。

しかし近年、HDDに代わる新しい記憶装置として、フラッシュSSD(Solid State Drive)が注目を集めています。フラッシュSSDは、HDDのように物理的な駆動部分を持たず、電気的にデータを記録します。このため、HDDと比べてデータの読み書き速度が格段に速く、衝撃や振動にも強いという特徴があります。また、消費電力もHDDに比べて少ないため、バッテリー駆動時間の向上にも貢献します。

これらの利点から、フラッシュSSDは、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット端末など、様々な電子機器で急速に普及が進んでいます。従来のHDDと比べて価格が高いという課題もありましたが、近年では価格も低下傾向にあり、今後はさらに多くの機器でフラッシュSSDが採用されていくと予想されます。

フラッシュSSDの登場によって、電子機器の性能は飛躍的に向上しました。データへのアクセス速度が向上したことで、アプリケーションの起動やファイルの保存などがより快適に行えるようになり、ストレスのない操作性を実現しています。また、小型化・軽量化も進んでおり、電子機器のさらなる小型化や軽量化にも貢献しています。